Бывает, что в яме лежит одно-единственное дерево, бывает, что на некотором участке реки таких деревьев десятки – с небольшими промежутками между ними. С одиноким деревом проще: несколько забросов – и, если нет поклёвок, можно идти дальше. Скорее поймаете в другом месте, чем стоя здесь на точке в ожидании «выхода». Собственно, само понятие «выход» (то есть отсутствие поклёвок до и после и настоящий жор в течение небольшого интервала времени) для таких компактных точек очень редко бывает актуально. Рыба в них почти всегда ловится с подхода. Может, на обратном пути, несколько часов спустя, из-под дерева удастся выловить «хвостик»-другой…

На участке реки с множеством поваленных деревьев можно результативно ловить в течение всего дня. Постоял в одной точке, сместился немного в сторону, потом ещё… Здесь тоже бывает много поклёвок с подхода, особенно когда хищник активен. Поклёвки при этом случаются и в самой гуще веток, и в промежутках между деревьями.

Сложнее бывает взять заторможенную рыбу. Приехав на хорошо знакомое место, мы ловим полчаса, час – никаких признаков жизни. Начинаем уже грешить на «электриков» или на браконьеров вообще, которые в наше отсутствие могли извести рыбу. Однако на деле все зачастую оказывается проще – у рыбы (и у щуки особенно) бывают циклические или близкие к таким изменения активности, и в этот день кривая щучьего аппетита приблизилась к своему минимуму. Полусонную рыбу поймать сложно, но всё-таки реально.

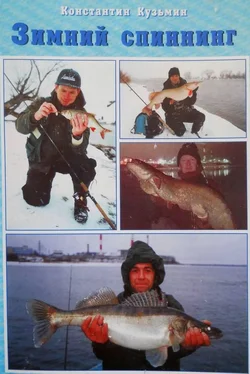

В середине восьмидесятых я нередко «упражнялся» в такой ловле на Клязьме. Я знал на ней сильно закоряженную яму – единственную в своем роде на том участке реки. В предзимье в яме, как мне казалось, собиралась почти вся окрестная щука. Я с переменным успехом ловил её до конца ноября, после чего река замерзала.

Набор моих приманок в то время не давал особой свободы маневра – я уже ловил тогда на поролон, но до незацепляйки ещё не додумался. Поэтому предпочитал особо не рисковать, в самые дебри забрасывал редко – щука обычно клевала и чуть в стороне от наиболее зловредных коряг.

Но вот однажды с ловлей «чуть в стороне» случился полный облом. Тогда я соорудил на месте некое подобие снасточки (всегда на этот случай возил с собой несколько ротанов, которых загодя наловил и держал в морозилке); тело рыбки плотно лежало между крючками двойника, что придавало приманке почти полную неуязвимость в корягах, как у поролоновой незацепляйки.

Снасточку с ротаном я закинул в самую гущу веток. Проводку, как таковую, я чувствовал с трудом – слово «дайнима» в то время было ещё неизвестно, да и удилище было не «углевое». Первую поклёвку поэтому я благополучно «проспал», приняв легкий тычок за контакт с веткой, рыбка же оказалась в клочья разодранной.

Через несколько забросов я опять не почувствовал явной поклёвки, но щука повисла сама. На последнего ротана я поймал ещё одну щуку. Два «хвоста» при абсолютно нулевых поначалу перспективах – не самый плохой итог.

Спустя неделю я был в том же месте. Опять то же начало – ни поклёвки при проводке мимо коряг. И то же продолжение – снасточка-незацепляйка с легким грузиком и ротанчиком – восемь поклёвок, и три пойманные щуки. Могло быть и больше, но ротаны кончились.

Прошло несколько дней, ударили крепкие морозы, и река в районе ямы замерзла.

Больше я туда в такое время не ездил, и не имел возможности проверить, насколько результат был закономерен, и в чем первопричина успеха ловли в те два «неклёвых» дня – в натуральности приманки или в её проводке по самому непролазному коряжнику. Я склоняюсь к тому, что скорее второе. Пассивный хищник сидит в корягах, как ленивая собака в конуре, не обращая внимания на приманку, проходящую чуть поодаль. Если же приманка сваливается рыбе почти на голову (как то и происходит при проводке джига-незацепляйки), этого она стерпеть уже не может.

Вообще, когда мне доводится ловить на средних реках, я первым делом стараюсь основательно «пробить» коряжник. И дело не только в том, что нынешние приманки позволяют это делать без особых потерь. Важно, что в корягах рыба находит «островок безопасности» – ведь здесь браконьеры не ставят сетей, тогда как в других местах в наши дни их количество не укладывается в рамки здравого смысла.

Продвигаясь далее вниз по нашей гипотетической реке, мы оказываемся на участке, где уже ощущается влияние расположенной несколькими километрами ниже плотины (рис. 31). Течение замедляется, глубины и ширина реки увеличиваются.

Читать дальше

![К. Миллс - Зимний мир [ Зимний мир. Книга Брандеры. Книга Жанны]](/books/70354/k-mills-zimnij-mir-zimnij-mir-kniga-brandery-thumb.webp)