Такие определения, как «пупок», «стол» и т. п., очень широко употребляются среди специалистов по джиг-спиннингу. Джиговая ловля в большинстве случаев привязана к рельефу, и различных форм рельефных образований, представляющих интерес, не менее десятка. Но вот если нашей целью является окунь, по-настоящему рабочими оказываются лишь четыре-пять из них, и прежде всего, это именно «стол» и «пупок».

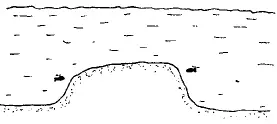

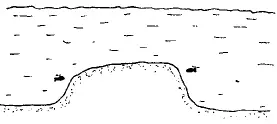

Под «столом» мы понимаем возвышение дна более или менее округлых очертаний с довольно плоской поверхностью и резкими свалами по краям. «Пупок» же – это примерно то же самое, но более компактное и часто – с выпуклой вершиной. Коряжник может быть, но может и не быть – окунь не особо нуждается в нем как в дополнительном укрытии. На своих жертв, мирно пасущихся на вершине «пупка» или «стола», он нападает из глубины, которая здесь совсем рядом. Если судить по эхолоту, то окунь чаще держится на уровне чуть ниже «крышки стола» (рис. 34), что вполне логично. Но нередко прибор рисует рыб примерно того же размера на самом верху. Не факт, что это в большинстве случаев именно окунь (может быть, например, подлещик или крупная плотва), но окуневые поклёвки в этом месте – отнюдь не редкость, хотя, конечно, при стаскивании джига в глубину их бывает побольше.

Вообще, окунь в своей реакции на джиговую приманку не похож на щуку и особенно судака. Он чаще бывает склонен к преследованию джига, и качественная «ступенька» для него не столь обязательна. А это означает, что «пупок», если вы хорошо себе представляете его расположение и размеры, можно просто перебросить (строго поперек или, что лучше, по хорде) и сначала затянуть приманку наверх, а потом – стащить её в глубину. Поклевки возможны на разных стадиях проводки.

Рис. 34. Характерные позиции окуней на рельефе типа «стол»

Если «стол» настолько широкий, что перекинуть его не представляется возможным, то можно, как вариант, занять позицию «чайника», то есть по центру «стола». Классическая схема позиционирования джиговой ловли такое не одобряет (потому и место «чайника»), но мы не претендуем на судака и щуку, а для окуня, тем более с легкой джиг-головкой, так тоже можно. Но лучше все же, если ставить цель обловить «стол» основательно, сделать это с нескольких последовательных точек, расположенных по разные стороны от него. Удобнее это делать вдвоем-втроем, что, кстати, часто практикуется на соревнованиях, когда члены одной команды согласованно встают треугольником вокруг окуневого «стола», оперативно делая командный результат, да ещё и не позволяя приблизиться к точке конкурентам из других команд.

Ещё одна разновидность донного рельефа, в привязке к которой систематически удается ловить окуня, это протяженные и резко очерченные возвышенности посреди относительно плоского дна. На больших водохранилищах с течением это, как правило, затопленные острова, тянущиеся вдоль русла реки, но мы сейчас говорим о малых водохранилищах без течения. А тут подобные образования чаще уже имеют искусственное происхождение, На Рузе и Озерне всем хорошо знакомы дороги, некогда проложенные по насыпям через речные долины. Что характерно, там, где дорога лежит глубоко, на ней чаше ловится щука, а окуневые участки – больше те, что находятся на глубине три-четыре метра – имеется в виду глубина над самой дорогой, а не вокруг. Это перекликается с тем, что было сказано о наиболее типичных окуневых глубинах при ловле на «столах». Разница в том, что дорога – объект более протяженный, и в отличие от «стола», где порою достаточно трех-четырех забросов, чтобы судить о наличии или отсутствии активного окуня, здесь приходится не раз последовательно перевставать на новые позиции вдоль насыпи, чтобы найти стаю.

Но вот, что интересно, на дороге иногда случаются «выходы» по времени. Имеется, например, участок дороги протяженностью в несколько сотен метров. Где-то здесь поблизости ловят на джиг четыре-пять или более человек. Клёв – в лучшем случае посредственный: что на дороге, что на расстоянии от неё случаются редкие и большей частью разрозненные контакты. И так продолжается в течение нескольких часов.

Но вдруг кто-то начинает с дороги таскать одного окуня за другим. Практически в то же время у кого-то ещё на дороге идут поклёвки на каждом забросе. Но две точки отстоят одна от другой далеко, и нельзя говорить о том, что вышла одна большая стая. Другие спиннингисты, видя происходящее, встают к дороге, и у кого-то из них тоже начинает клевать. Но не у всех. А это говорит о том, что «выход» получается хоть и массовым, но всё же не глобальным. В одно время на дороге проявляют себя несколько стай активных окуней, но закрыть всю «линию фронта» им «живой силы» не хватает.

Читать дальше