Игра как поиск и как преобразование реальности

Где-то в пространстве над «полезностью» и «удовольствием» находится еще одна гипотеза о природе игры: игра как поиск. Исследовательское поведение часто переходит в игровое, и, напротив, в каждой игре содержится в той или иной степени исследовательский компонент. По мнению немецкого этолога О. Келера, игра является «практически непрестанным поиском проб и ошибок». В игре обретается новая информация об окружающей среде, происходит знакомство с новыми объектами и новыми свойствами объектов вне сферы их привычного применения. Именно в манипулировании «биологически нейтральными» объектами видел зоопсихолог К. Э. Фабри соединение высшей формы ориентировочно-исследовательской и игровой деятельности (Фабри 1976).

Суть не в том, чтобы приравнять поисковое поведение к игровому. Важно, что в основе игрового поведения и поискового поведения лежат одни и те же механизмы – механизмы поиска нового и стремления выйти за пределы знакомого. Крысы в лабиринте устремляются из освещенного, хорошо знакомого коридора, где они неоднократно находили пищу, в темный незнакомый проход, пробуя в него еще и еще раз прорваться, преодолевая дискомфорт от покалывания тока, водные преграды и всё, что придумает изощренный ум экспериментатора (см. Миллер 1999: 46–50).

Ни в коей мере не хотелось бы, чтобы вышесказанное дало повод подумать, что опять вступает в силу старая идея бихевиористов: какая разница, человек или крыса, механизмы поведения везде одни и те же. Нет, речь лишь об общей для всего живого интенции к поиску, и принципиально важно, что эта интенция реализуется у всех по-разному.

Д. Б. Эльконин выдвигает предположение, что ориентировочная реакция, исследовательское поведение и игра последовательно возникали в ходе эволюции по мере усложнения организации живых существ (Эльконин 1978: 89). Эти три вида активности представляют три эволюционно различных способа выхода за пределы наличной ситуации. Таким образом, выходы за пределы непосредственно данного могут быть различного уровня сложности, будь то спонтанная активность животных, игры высших животных или сложное игровое поведение, невозможное без фантазии, присущее людям. Глубинное родство игры и поискового поведения заключается в стремлении действовать «поверх барьеров». Игра как поиск в конечном счете – это стремление к чему-то, чего нет в наличии, это непринятие данности и попытки расширения жизненного пространства.

Именно на этом и сосредотачивает свои усилия стратегия понимания игры как «преобразования реальности». Игра – это всегда своего рода «разрыв» в мерном поступательном течении жизни и переход в особую игровую реальность, та самая условность игрового действия, которая очевидна и которую столь сложно объяснить. Это «не всерьез», «понарошку» свойственно как человеческим играм, так и играм высших животных. Рыча, скаля зубы, припадая на передние лапы, в игре собака будет делать вид, что яростно кусает, атакует противника, но никогда не укусит по-настоящему. И для нее игра – это только игра, реальные же чувства и отношения совсем иные.

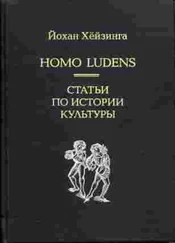

Идея суверенности игрового пространства подчеркивалась большинством исследователей. Й. Хейзинга говорил об игровых пространствах как о «временных мирах», которые представляют собой своеобразные субкультуры в культуре. Л. С. Выготский и А. Н. Леонтьев в связи с игровым пространством говорили о «воображаемой ситуации» или «мнимой реальности», которые одновременно являются и исходной точкой игры, и продуктом игровой деятельности.

Наличие особого условного пространства выступает как одна из основополагающих черт игры. Игра по сути своей обособлена и тщательно изолирована от остальной жизни, это замкнутый «защищенный мир», «чистое пространство» (Кайуа 2007: 46). Игра – это своего рода «свободная зона», где не действует ни принцип реальности, ни прессинг необходимости, которые подчиняют себе всё течение повседневной жизни (Шрейдер 1979: 106–111). Говоря словами М. М. Бахтина, игра или, точнее, жизнь в игре – это «жизнь, вырванная из жизни». С различной степенью отчетливости это замкнутое в себе условное пространство просматривается и в играх людей, и в играх животных.

С. Миллер по-своему представляет «общий знаменатель» всего многообразия игр. Вопреки советам Х. Шлосберга, что совершенно различные типы поведения, скрывающиеся за понятием игры, надо исследовать раздельно, С. Миллер посвятила свою монографию игре как таковой, поместив в единое исследовательское поле спонтанную или «неуместную» активность термитов, пчел и рыб, социальные игры птиц и высших антропоидов, а также детские игры. С. Миллер не приходит к какому-либо жесткому определению игры, втискивая в его рамки весь разноплановый эмпирический материал: «Исследования уже известного, тренировки в уже освоенном… секс без коитуса, волнение без повода… притворство не ради обмана – все это игра» (Миллер 1999: 291). В этом смысле игра является «парадоксальным поведением». Но, по С. Миллер, парадоксальность эта в наших глазах, так как от действия мы ждем привычного нам результата, а игра никакого результата не предполагает. Игра – это «размышление в действии», когда поведение еще не стало «обтекаемым» и интегрированным в актуальный поведенческий контекст. Игра – это спутник созревания организма (Миллер 1999: 291). В рамках своего понимания «органической» природы игры С. Миллер делает совершенно обоснованное предположение: в игре реализуются неизвестные нам механизмы развития организма, предписанные его видовой программой.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу