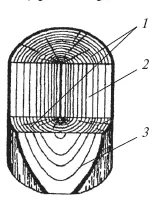

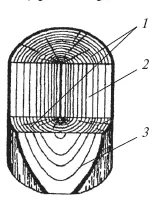

Рис. 1.Основные разрезы ствола дерева: 1 – поперечный; 2 – радиальный; 3 – тангентальный

У каждой породы на разрезах ствола наблюдается характерный рисунок, который принято называть текстурой. Он образуется при перерезании волокон годичных слоев и сердцевинных лучей. У древесных пород различают тринадцать основных видов текстур. Текстура зависит прежде всего от характера годичных колец, наличия сердцевинных лучей и строения волокон. Большое влияние на текстурный рисунок оказывает красящий пигмент, а также разница в цвете ранней и поздней древесины. Особенно это заметно на тангентальном разрезе. Выразительность текстуры зависит от ширины годичных колец (ярко проявляется у каштана, белой акации, тополя). Иногда разница в ширине годичных колец сочетается с их своеобразным волнистым строением.

Древесина лесных пород окрашена обычно в светлый цвет. У одних из них (граб, береза, ольха) этот цвет распространяется на всю толщину ствола, а у других (дуб, лиственница, сосна) центральная часть темная. Темно-окрашенную часть ствола называют ядром, светлую – заболонью. Породы с ярко выраженным ядром являются ядровыми, остальные – забеленными. Ядро образуется за счет отмирания клеток древесины, отложения дубильных, красящих веществ и смолы (у хвойных пород). Молодые деревья ядра не имеют. Переход от заболони к ядру может быть резким или плавным. Это очень важная для древесины характеристика, так как именно она является решающим фактором при выборе материала для облицовочных и мозаичных работ.

На поперечном разрезе лиственных пород видны сосуды для подвода питательных веществ. Эти сосуды бывают в основном в древесине годичных слоев. Если они образуют сплошные кольца, то породы называют кольцесосудистыми, если же они равномерно распределены по всей ширине годичного слоя, то породы носят название рассеянносо-судистых. К кольцесосудистым относятся дуб, ясень, ильм, вяз, карагач и др., к рассеяннососудистым – граб, клен обыкновенный, береза, грецкий орех, груша, чинара (платан), самшит, липа, ольха, осина и др. На радиальном и тангентальном разрезах сосуды имеют вид продольных бороздок.

Дефекты древесины.На красоту текстурного рисунка влияют не только способы распиливания древесины, но и отклонения от строения и развития ствола. Наиболее характерными местами с неправильным расположением волокон являются различные развилки, прикорневая часть ствола, наросты на стволах – капы и наплывы. К дефектам древесины относятся также нарушения в самой ее структуре, выражающиеся в грибных поражениях клетчатки ствола. Это вызывает изменение цвета и некоторых других свойств, влияющих на текстурный рисунок. Такие отклонения в строении древесины имеют большую ценность для мозаичных работ.

Цели применения древесины определяют значение того или иного дефекта.

Наиболее ценные узоры получаются из капов орехового дерева, карельской березы, тополя, ясеня, черешни, березы обыкновенной, клена, груши и др. Рисунок «птичий глаз» образуется за счет нераспустившихся почек у маньчжурского ясеня, белого клена, карельской березы. Особенно красивой текстура капов бывает при тангентальном разрезе. Не нужно забывать, что текстура ценится лишь в случае прозрачной отделки.

Обычные сучки снижают ценность конструктивных элементов, которые идут под прозрачную отделку. Не рекомендуется в несущи элементах конструкции применять невысушенную древесину с сучками, так как высохнув, сучок теряет связь с основой и ослабляет конструкцию. В таких случаях сучки высверливают и в отверстия вставляют на клею сухие заглушки. В мозаичных работах сучки выступают в качестве изобразительного элемента для наборного сюжета.

Свилеватость – это волнистое размещение волокон, особенно в прикорневой части дерева. Чаще всего свилеватость наблюдается у клена, дуба, карельской березы, ореха и др. С этим дефектом древесина трудно поддается обработке, зато при изготовлении строганного шпона она высоко ценится, особенно у ореха, клена. Характерны в этом отношении и наплывы – наросты на прикорневой части ствола.

Косослой – дефект, выражающийся в том, что волокна древесины размещены наискось. Древесина с косослоем не используется для изготовления ручек ударных столярных инструментов, воспринимающих поперечную нагрузку, но это находка мозаиста.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу