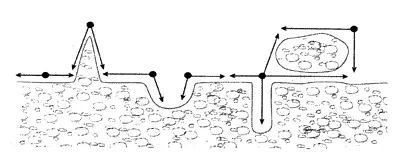

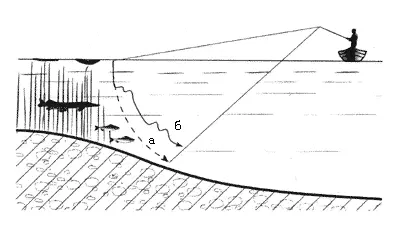

Из сказанного ясно, что лучшая тактика в таких условиях — это забросы именно вдоль границы водорослей (рис. 104).

Рис. 104. Схема облова границы водных зарослей.

К сожалению, видимая и реальная граница — часто совсем не одно и то же, и за видимой чертой продолжается подводный травяной уступ. В таких местах ловля осложняется, и приходится делать соответствующие поправки.

Выбор приманок в значительной мере зависит от точности наших забросов. Если мы четко попадаем в метровую чистую зону, то можно брать приманки, перечисленные в предыдущей главе: прогонистые джиг-головки, головки с лепестком или спиннер-бэйт. Если же вас часто “заносит” в траву, то лучше выбрать другие, незацепляющиеся варианты (рис. 31и 34).

Особенно следует отметить приманку “банджо-гольян” и ловлю методом “стаскивания с травы” и “падения по границе”. Но ловля на легкого “гольяна” удачна лишь в местах без течения и в безветренную погоду.

В более сложных условиях приманка требуется потяжелее, но не слишком, ведь она должна падать замедленно. Чтобы подобрать подходящий груз, часто приходится тонко “доводить” его напильником. Обычно здесь используется легкая джиг-головка желательно с незацепляющимся крючком и крупный мягкий твистер (особенно хорош двухвостый). Такое сочетание дает достаточную игру при медленном падении, что и является первоочередной задачей.

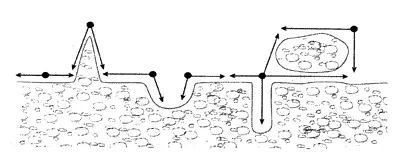

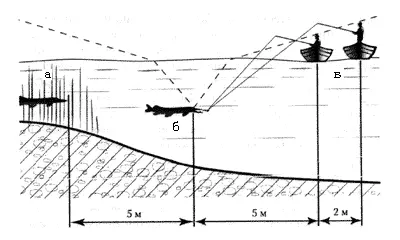

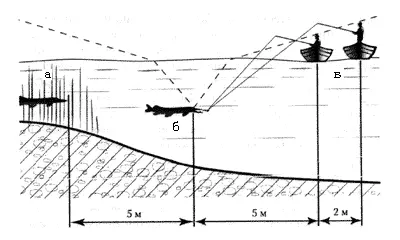

Как правило, профиль подводной части травянистого берега имеет вид, показанный на рис. 105, т. е. до глубины 2–3 м идут видимые заросли травы, глубже тоже может быть невысокая донная растительность.

Рис. 105. Ловля на падающую приманку вдоль границы водорослей:

а) равномерное падение; б) падение с рывками.

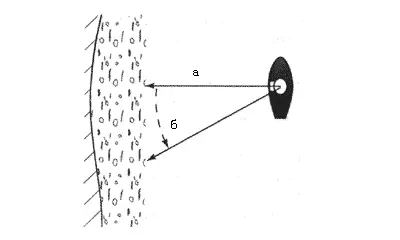

В таких случаях, если с лодки, поставленной недалеко, подбросить легкую приманку к самому краю водорослей и держать ее на натянутой леске, то она будет сравнительно медленно падать по дуге под самым носом щук и окуней. Такой способ, без проводки как таковой, а только со свободным падением, здесь может оказаться оптимальным. Во время падения полезно оживлять игру приманки коротенькими подергиваниями. Чтобы она находилась поближе к траве, можно забрасывать не перпендикулярно к краю водорослей, а под углом (рис. 106). Незацепляющуюся приманку можно “положить” и в самые заросли.

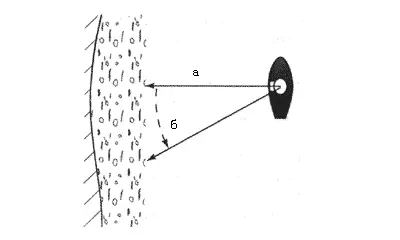

Рис. 106. Облавливание границы водорослей:

а) перпендикулярный заброс; б) заброс под углом.

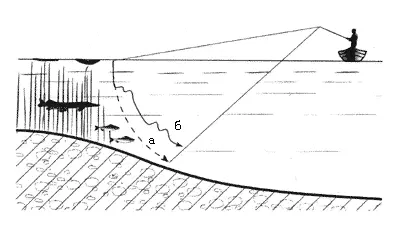

При забросах к траве всегда встает вопрос, насколько близко можно подплывать, чтобы стоящая в зарослях рыба не насторожилась (естественно, что вести себя следует как можно тише). Вспомним ихтиологию: все надводные предметы рыба видит под определенным углом (примерно 100°), как бы в расширяющемся секторе (рис. 107). В стороны от этого “окошка” она замечает только подводные предметы. Следовательно, сидящего или стоящего в лодке рыболова рыба может видеть не дальше определенного расстояния. Например, для щуки на глубине 1 м это расстояние составит 5 — 7 м. Добавим 5 м на преследование и поклевку (а большинство поклевок происходит как раз на таком расстоянии, хотя нередко хищник провожает приманку до самой лодки), да еще 5 м “на всякий пожарный” и получим минимальное расстояние до рыбы в 15 м, которого лично я всегда и придерживаюсь на рыбалке.

Рис. 107. “Окно” надводной видимости у рыбы и выбор расстояния ловли:

а) рыба в засаде; б) рыба в момент поклевки;

в) положение рыболова в невидимой зоне.

Есть еще один интересный способ ловли, который применяется на реках со средним течением, где трава кончается далеко от берега и имеет сравнительно четкую границу как в плане, так и в глубину. Суть ловли состоит в том, что мы используем помощь течения, чтобы не давать приманке падать слишком быстро, а ее игра при этом даже улучшается. Для этого ставим лодку в метре от границы травы, забрасываем приманку строго вниз по течению и проводим ее ступенчато вдоль самой границы водорослей.

Читать дальше

![Виктор Андреев - То, ушедшее лето [Роман]](/books/412453/viktor-andreev-to-ushedshee-leto-roman-thumb.webp)