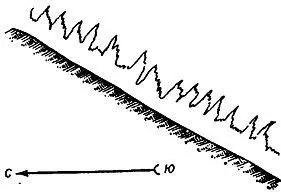

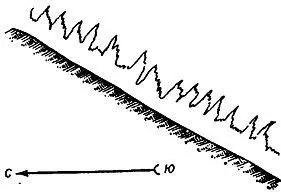

Рис. 23. Ориентирование по снежным «шипам» и впадинкам на склоне

Наблюдение над склонами, различно расположенными в отношении солнечных лучей, также может помочь ориентироваться на местности. Весной на южных склонах раньше и быстрее развивается растительность, на северных склонах — позднее и медленнее. В нормальных условиях южные склоны вообще суше, меньше задернованы, на них сильнее проявляются процессы смыва и размыва. Однако это не всегда бывает так. Правильное решение вопроса часто требует учета многих факторов.

Подмечено, что во многих горных районах Сибири склоны, обращенные на юг, более отлогие, так как они раньше освобождаются от снега, раньше обсыхают и легче разрушаются стекающими по ним дождевыми и снеговыми талыми водами. Северные склоны, наоборот, дольше остаются под снежным покровом, лучше увлажняются и менее разрушаются, поэтому они круче. Это явление настолько здесь характерно, что в некоторых районах можно в ненастный день по форме склонов безошибочно определять страны света.

В пустынных местностях выпадающая на южные склоны влага быстро испаряется, поэтому на этих склонах ветер производит развевание обломочного материала. На северных склонах, защищенных от прямого влияния солнца, развевание менее выражено; здесь происходят главным образом физико-химические процессы, сопровождающиеся преобразованием состава горных пород и минералов. Такой характер склонов наблюдается на границах пустыни Гоби, в Сахаре, на многих хребтах системы Тянь-Шаня. [21] Мушкетов И ., Физическая геология, т. II, 1905 г., стр. 166

Определение сторон горизонта непосредственно по ветру возможно лишь в районах, где его направление длительное время бывает постоянным. В этом смысле пассаты, муссоны и бризы не раз оказывали услугу человеку. В Антарктике, на земле Адели, юго-юго-восточный ветер дует настолько постоянно, что члены экспедиции Мауссона (1911–1914 гг.) в пургу и в полной темноте безошибочно ориентировались по ветру; при экскурсиях в глубь материка путешественники предпочитали ориентироваться по ветру, а не по компасу, на точность которого сильно влияла близость магнитного полюса. [22] Берг Л., Основы климатологии, Учпедгиз, 1938 г., стр. 32; Григорьев С. , Вокруг Южного полюса, Учпедгиз, 1937 г., cтp. 199.

Более удобно ориентироваться по результатам действия ветра на местность; для этого нужно только знать направление господствующего в данной местности ветра.

Следы работы ветра особенно хорошо видны в горах, но зимой они отчетливо проявляются и на равнине.

Судить о направлении господствующего ветра можно по наклону стволов большинства деревьев, особенно на опушках и отдельно стоящих деревьев, у которых наклон более заметен; в степях Бессарабии, например, деревья наклонены к юго-востоку. [23] Воейков А ., Климаты земного шара, 1884 г., стр. 445.

К юго-востоку же наклонены все оливковые деревья в Палестине. Под влиянием господствующих ветров иногда образуется флагообразная форма деревьев вследствие того, что на наветренной стороне деревьев почки высыхают и ветви не развиваются. Такие «естественные флюгера», как назвал их Ч. Дарвин, можно видеть на островах Зеленого Мыса, в Нормандии, Палестине и других местах. Любопытно отметить, что на островах Зеленого Мыса встречаются деревья, у которых верхушка под влиянием пассата перегнута под прямым углом к стволу. [24] Калесник С., Основы общего землеведения, Учпедгиз, 1947 г., стр. 316.

Ориентированными бывают и ветровалы; на Приполярном Урале, например, из-за сильных северо-западных ветров они, как правило, направлены на юго-восток. [25] Беляков М., Некоторые данные о лесных пожарах па Приполярном Урале, «Природа» № 11, 1946 г., стр. 89.

Подверженные воздействию господствующего ветра стороны деревянных строений, столбов, заборов быстрее разрушаются и отличаются своей окраской от других сторон. В местах, где ветер большую часть года дует в одном определенном направлении, очень резко сказывается его шлифующая деятельность. В поддающихся выветриванию горных породах (глинах, известняках) образуются параллельные борозды, вытянутые в направлении господствующего ветра и разделенные острыми гребнями. На поверхности известкового плато Ливийской пустыни такие борозды, вышлифованные песком, достигают глубины 1 м и вытянуты в направлении доминирующего ветра с севера на юг. [26] Щукин И., Общая морфология суши, т. 11, 1938 г., стр. 233.

Тем же путем в мягких породах нередко образуются ниши, над которыми более твердые пласты нависают в виде карнизов (рис. 24).

Читать дальше

![Павел Губарев - Карты местности [litres самиздат]](/books/437222/pavel-gubarev-karty-mestnosti-litres-samizdat-thumb.webp)