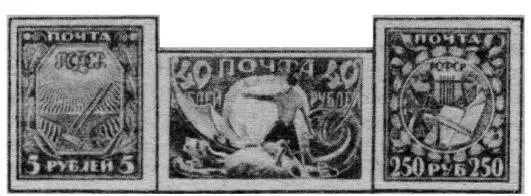

Наконец, первые советские марки едва не стали…деньгами. В 1919 г. предполагалось выпустить марки-деньги для замены недостающей разменной монеты, как это уже делалось в 1915–1917 гг. Были сделаны пробные оттиски на фабрике Гознак. Для них снова использовали первый революционный выпуск марок. Правда, марки-деньги не были выпущены, но пробные экземпляры можно увидеть в коллекциях некоторых филателистов.

Филателистическая судьба первых советских марок несколько необычна. Дело в том, что эскизы этих марок были сделаны Р. Зарриньшем еще в апреле — мае 1917 г. при Временном правительстве. Однако они так и не были выпущены. Власть Временного правительства была недолгой. Ему было не до марок. Поэтому они и были изданы Наркомпочтелем к первой годовщине Октября.

Организованной филателии у нас тогда не было, информация была недостаточной, и в ряде советских и зарубежных филателистических публикаций стали ошибочно называть эти марки «выпуском Керенского», хотя каталог «Цумштейн» называл их одно время «большевистскими».

Ошибка получила широкое распространение. Это заблуждение удерживалось более 40 лет. Первыми советскими марками стали считать марки выпуска 1921 г. Дело дошло до того, что в 1946 г. советская почта отметила выпуском трех марок и трех блоков 25-летний юбилей советской почтовой марки, а в 1961 г., также ошибочно, серией из четырех марок был отмечен 40-летний юбилей.

Только во 2-й половине 60-х гг. известные советские филателисты-исследователи П. Мазур, Ю. Парменов и В. Карлинский, подняв в архивах официальные документы и исследовав по штемпелям обращение марок, неопровержимо доказали, что марки «Рука с мечом, разрубающим цепь» являются первыми революционными марками Советской России. С тех пор они заняли по праву принадлежащее им первое место среди советских марок во всех отечественных и зарубежных каталогах.

ОСВОБОЖДЕННЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ

Уже говорилось, что в первые годы Советской власти хозяйственные трудности, не давали возможности наладить систематический выпуск почтовых марок. Для нужд почтового обращения использовались марки дореволюционной России, в том числе почтово-благотворительные, сберегательные и контрольные. Некоторые из стандартных дореволюционных марок печатались повторными тиражами.

После окончания гражданской войны появилась возможность выпускать оригинальные советские почтовые марки.

В августе — сентябре 1921 г. увидела свет серия марок, отражающих революционные преобразования в стране. На одной из них изображена эмблема Советского государства — Серп и Молот. На другой (рис. 2) — символы труда рабочего: молот, кузнечные клещи и наковальня. Еще одна марка символизирует крестьянский труд: мы видим косу, плуг и связку снопов. Продолжением серии явилась марка с символами науки и искусства — книгой, ретортой и лирой. Впервые на этих марках появилось название Советского государства — РСФСР.

Рис. 2

Но наибольшее впечатление производит марка номиналом 40 руб. с аллегорическим рисунком, которому автор дал название «Освобожденный пролетарий». Рисунок для нее был выполнен талантливым петроградским художником Михаилом Илларионовичем Антоновым, гравером был П. С. Ксидиас. На марке очень выразительно изображен пролетарий, вооруженный мечом, — он поверг дракона, олицетворяющего силы угнетения. Перед пролетарием открывается освещенный солнцем путь из темницы к свободе, к новой жизни (см. рис. 2).

ПЯТИЛЕТИЕ ОКТЯБРЯ

Начало 20-х гг. у нас отмечено несколькими специальными выпусками марок. Марки выполняли не только почтовые и пропагандистские функции, но и помогали преодолевать последствия неурожая в некоторых районах страны: часть средств от продажи таких почтово-благотворительных марок направлялась на борьбу с голодом. В стране уполномоченным Центральной Комиссии ВЦИК по ликвидации последствий голода Ф. Г. Чучиным был организован сбор почтовых марок, которые продавались за границей. На вырученные деньги закупалось продовольствие для голодающих. Большую помощь в этом оказывал выдающийся полярный исследователь Фритьоф Нансен. Описание этих марок заняло бы слишком много места. Их история достаточно подробно освещена в советской филателистической литературе, и заинтересовавшийся читатель сумеет с ней познакомиться. Остановимся лишь на одной серии, с которой началась работа в области марочной графики выдающегося мастера почтовой миниатюры Ивана Ивановича Дубасова.

Читать дальше

![Александр Левитас - Убедили, беру! [178 проверенных приемов продаж] [litres]](/books/389819/aleksandr-levitas-ubedili-beru-178-proverennyh-thumb.webp)