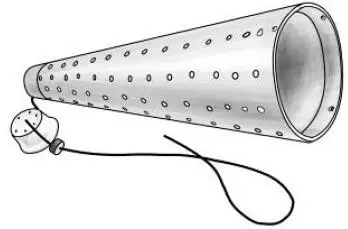

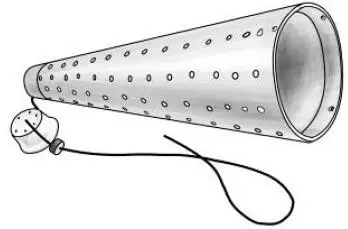

Горловины и деревянных, и металлических миножниц не крепятся жестко с корпусом, и, вынув их, можно вкладывать одну снасть в другую, что экономит много места при перевозке.

Рис. 35. Металлическая миножница.

Металлические миножницы значительно удобнее деревянных – не требуют дополнительной огрузки, не размокают и не набухают от воды, но стоимость их в 3–4 раза выше.

Любители используют миножницы редко – чтобы получить приличный улов, надо выставлять эти немудреные снасти десятками, что рыболовными правилами категорически запрещается.

Минога на крючковые снасти никогда не попадается и проскальзывает сквозь ячейки сетей, – однако весьма ценится за свои вкусовые качества; обжаренные и затем замаринованные миноги – настоящий деликатес. Поэтому на северо-западе России распространена простая, но азартная ловля присосавшихся к камням миног руками (с натянутым на руку, ввиду большой скользкости добычи, обрезком капронового чулка).

Во время обильного хода миноги даже этим простейшим способом можно ловить миног сотнями, при удачном выборе места и времени.

Личинка миноги (в разных местах ее называют пескоройкой, пискавой, слепым вьюнчиком) тоже весьма интересует рыболовов – в качестве живца: клюют на пескоройку не только хищные рыбы, но и те, что считаются мирными, – например, лещ и сырть. Обычно личинок добывают, зачерпывая совковой лопатой илисто-песчаный грунт, зарывшись в который миноги проводят всю личиночную стадию своего развития. Процесс выкапывания личинок довольно трудоемкий, и облегчить его можно, используя простейшую ловушку.

Изготавливается она следующим образом: на берегу лопаткой вырезают два тонких и равных по размеру пласта дерна квадратной или круглой формы размером около 40 см. Пласты дерна складывают лицевой стороной друг к другу. Между ними прокладывают короткие палочки для образования узких щелей-ниш. Затем этот двухслойный дерн погружают в воду в местах обитания личинок – у берега, на глубине 30–40 см. Такую ловушку предварительно помещают на соответствующего размера каркас (поддон) из редкой металлической сетки, тогда ее удобно вынимать, и она прослужит долго. В дерновые ловушки пескоройки забираются не сразу, через несколько дней. Целесообразно сделать несколько ловушек и расставить в местах постоянной ловли.

Ловля налимов ловушками разрешена не везде, с основном в северных регионах России, в бассейнах Северной Двины, Онеги, Вычегды и некоторых других рек, да и то по разовым именным разрешениям.

Оно и правильно: в средней полосе, как уже говорилось, налим отнюдь не изобилует, ютится в самых верховьях рек, – и перекрыв такую речушку крыльями мережи или вентеря, не трудно подчистую истребить нерестовое стадо налима, что невозможно сделать ни ставной сетью, ни бреднем, не говоря уж о крючковых снастях.

Однако там, где налим водится в больших количествах, ловля эта весьма добычлива и не лишена своеобразного азарта. Вот какое поэтичное ее описание оставил другой патриарх рыболовной литературы, С. Т. Аксаков:

«Уха из одних налимов (даже без бульона из ершей), живых непременно, особенно если положить побольше печенок и молок, до того хороша, что, по моему мнению, может соперничать с знаменитой стерляжьей ухой. Из уважения к такому высокому качеству я допускаю и даже люблю ловлю их мордами, по-заволжски, или неротами, по-московски. Она производится следующим образом:

На перекатах реки, в которой водятся налимы, загораживаются язы, то есть вся ширина реки или только та сторона, которая поглубже, перебивается нетолстыми сплошными кольями, четверти на две торчащими выше водяной поверхности, сквозь которые может свободно течь вода, но не может пройти порядочная рыба; в этой перегородке оставляются ворота или пустое место, в которое вставляется морда [1](или нерот), крепко привязанная посредине к длинной палке: если отверстая ее сторона четыреугольная, то ее можно вставить между кольями очень плотно; если же круглая (что, по-моему, очень дурно), то дыры надобно заткнуть ветками сосны или ели, а за неименьем их – какими-нибудь прутьями. Всего необходимее, чтоб морда лежала плотно на дне.

Зимой, особенно в сильные морозы, преимущественно около святок, выходят налимы из глубоких омутов, в которых держатся целый год, и идут вверх по реке по самому дну, приискивая жесткое, хрящеватое или даже каменистое дно, о которое они трутся для выкидывания из себя икры и молок; таким образом, встретив перегородку, сквозь которую пролезть не могут, и отыскивая отверстие для свободного прохода, они неминуемо попадут в горло морды. Иногда вваливаются такие огромные налимы, что даже непонятно, как они могли пролезть в узкое отверстие, будучи почти вдвое его объемистее. Это объясняется тем, что вся толщина налима состоит в брюхе, которое, по мягкости своей, удобно сжимается, и тем, что налим покрыт необыкновенною слизью.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу