Вполне может получиться, что отложенные на ребра прутья окажутся разной длины, и на всю длину снасти некоторых не хватает. Не беда, слишком короткие тоже пойдут в дело, их всегда можно нарастить в ходе работы. А если морда планируется с сильно зауженным концом и съемной горловиной, то число ребер в хвостовой части все равно придется уменьшать – тогда длинные и короткие стояки надо крепить к обручам через один: длинный – короткий – снова длинный и т. д.

Каркас готов, можно приступать собственно к плетению. Производится оно разными способами, из них наиболее простые и часто употребляемые два: в один прут и «косичкой» в два прута.

Теоретически второй способ требует несколько больше материала – затраты прутьев увеличиваются на 10–15 %. Но тут есть одна тонкость – «косичка» прочнее одинарного плетения, при применении этого способа можно не заниматься осаживанием уже уложенных рядов прутьев (производится оно легкими ударами молотком по деревянному бруску, просунутому между ребрами каркаса). И в результате расход материала получается даже меньше, чем при одинарном плетении, а готовая снасть – легче. При плетении в один прут без осаживания не обойтись, иначе снасть получится слишком «рыхлой», непрочной и прослужит недолго.

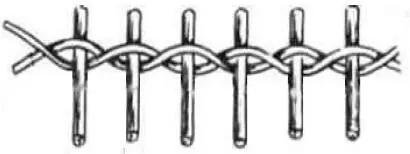

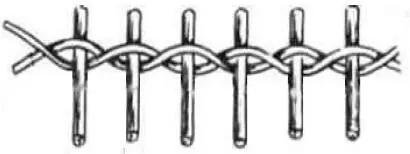

«Косичка», как видно из рис. 19, плетется двумя прутьями одновременно, – так, чтобы наверху оказывался то один, то другой прут. Когда прут заканчивается, вместо него вплетают следующий комлем к комлю либо вершиной к вершине. Торчащие кончики прутьев срезают под углом, стараясь, чтобы плоскость среза шла по касательной к кругу (если морда круглая) или овалу (если морда овальная).

Рис. 19. Один из простейших видов плетения: «косичка» в два прута.

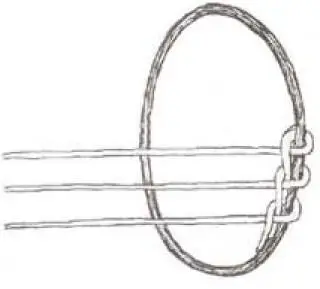

При плетении решетчатой морды поперечные прутья сращивают внакладку – «на ус», как выражаются мастера-корзинщики. Для этого концы соединяемых прутьев срезаются под очень пологим углом и складываются вместе (рис. 20), примерно так же, как при изготовлении обручей, но без склеивания и обматывания. На плетеной ловушке, выполненной профессионалом, не видно, где прутья заканчиваются и где начинаются – виден лишь один сплошной обруч из 2 или 4 рядов прутьев. Но для такого умения необходимы постоянные упражнения, а рыболовы плетут свои снасти не так уж часто и зачастую стягивают поперечные прутья при решетчатом плетении бечевкой.

Рис. 20. Соединение прутьев внахлест («на ус»).

Горловина при сплошном плетении выплетают так же, как и остальную часть морды, – загнув выступающее вперед концы стояков внутрь снасти и прикрепив их к самому маленькому обручу, служащему входом для рыбы. Концы стояков уходят еще дальше внутрь «бочки» (на 4–5 см от входного обруча) и заостряются – тогда при попытке выйти из снасти через вход рыба натыкается на острые концы и отворачивает, оставаясь в ловушке.

Иногда горловина плетется отдельно и может поворачиваться относительно морды на некоем подобии шарнира, как дверца, – добычу извлекают из ловушки спереди, отведя горловину в сторону. При таком способе плетения для горловины изготовляется отдельный каркас из двух обручей, причем большой обруч должен как можно точнее соответствовать переднему обручу морды по размеру и форме, но сгибать его можно из менее толстого прута.

Удобно сгибать эти два обруча на одном и том же шаблоне – на металлической бочке, на большом молочном бидоне и т. п. – затем туго связывать вместе и связанными высушивать под грузом. Тогда зазор между мордой и ее горловиной будет минимальным, не позволяющим выбраться сквозь него наружу даже самой мелкой рыбе.

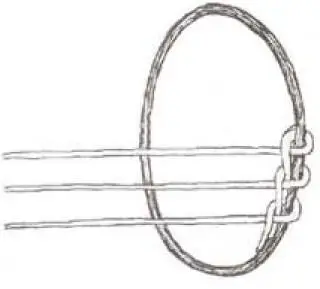

Стояки при плетении морды со съемным горлом не загибаются внутрь снасти, а крепятся к переднему обручу способом, изображенным на рис. 21. Чтобы толстые концы стояков можно было обернуть вокруг обруча, их стесывают примерно на половину толщины; стояки горловины испытывают значительно меньшие нагрузки и прутья для их изготовления нужны не очень толстые и их можно крепить к обручам горловины, не затесывая. Но лучше затесать по крайней мере те концы прутьев, что крепятся к маленькому входному обручу – вход получится более аккуратным, более удобным для заплывания рыбы внутрь ловушки.

Рис. 21. Крепление стояков к обручу.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу