Принцип ловли «хапугой» следующий: сетное основание, горизонтально растянутое по принципу «зонтика», лежит на дне, а вертикально стоящие (на манер экранов-«косынок») крылья останавливают и задерживают плывущую над снастью рыбу.

«Хапуга» – снасть активная: рыболов наблюдает за поплавком, связанным леской с крыльями, и едва увидит, что в снасть зашла рыба и ударилась в крыло – резким движением поднимает хапугу. Рыба при этом либо запутывается в крыле, либо подхватывается сложившимся подъемником.

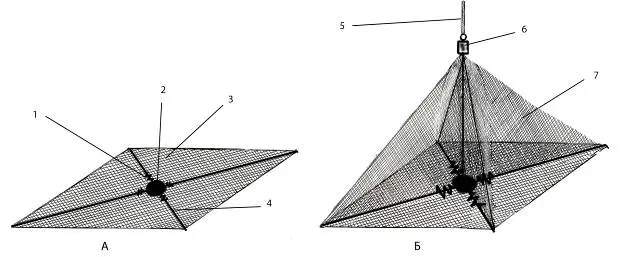

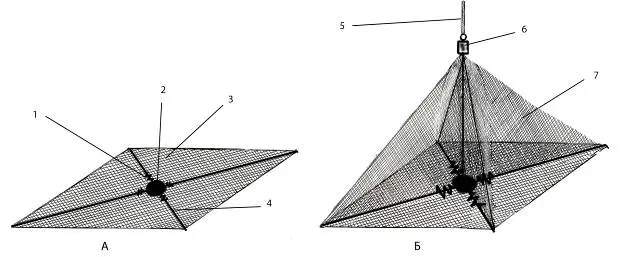

Рис. 68. Амурская «хапуга» конструкции Г. Белокурова, горизонтальная часть (А) и снасть в сборе (Б): 1 – пружины; 2 – центральный груз, 3 – горизонтальная сеть подъемника; 4 – прутья каркаса; 5 – тяговый шнур; 6 – поплавок; 7 – вертикальное крыло.

Устроена «хапуга» достаточно сложно и требует при изготовлении большой тщательности. Известно много конструкций «хапуг». Изображенная на рис. 68 конструкция, названная автором «хапуга-паук», максимально отвечает, на мой взгляд, критерию простота/уловистость.

Важнейшие элементы изображенной «хапуги» – четыре пружины (1), наглухо заделанные в центральный груз. Именно они раскрывают на дне снасть в горизонтальное положение и не должны помешать ей захлопнуться при резком подъеме. Если учесть, что четыре прутка каркаса (4) тоже заделаны в пружины наглухо и снасть в транспортном положении находится с напряженными (согнутыми под углом 90°) пружинами, то ясно, насколько важны надежность этого элемента и тщательный подбор пружин с нужными характеристиками.

Сеть горизонтальной основы (3) – нитяная, с ячеей 30 мм, четыре треугольных крыла лучше делать из лесковой сети. Необходимо, чтобы пружины, сгибаясь при подъеме, не «закусывали» горизонтальную сеть и не мешали ей провисать в виде мешка, куда скатывается рыба. Для этого витки пружин обматывают черной изолентой на матерчатой основе (такая лента лучше выдерживает мороз, чем пластиковая).

Центральный груз (2) отливается из свинца в форме плоского цилиндра, вес его зависит от габаритов снасти, глубины и течения в месте ловли. Концы пружин помещаются в форму перед отливкой, т. е. деталь одноразовая, служит до поломки одной из пружин. К грузу крепится центральная леска, соединяющая его с поплавком (6), растягивающим своей подъемной силой всю вертикальную часть конструкции. Кроме того, на центральную леску посажены своими вертикальными катетами крылья-треугольники.

Еще одна важная деталь – тяги из лески диаметром 0,5 мм в количестве 4 штук (на рисунке не отмечены). Каждая тяга привязана к внешнему концу одного прутка, затем свободно протянута сквозь боковые ячейки горизонтальной сети к концу следующего прутка, продернута сквозь укрепленное там небольшое проволочное кольцо, затем так же свободно протянута сквозь ячейки крыла (его «гипотенузы»), сквозь отверстие в поплавке. Над поплавком четыре тяги связываются в один узел и к ему крепится тяговый шнур (5). Центральная леска крепится к поплавку и с тяговым шнуром не соединена. Главное условие правильной работы снасти – тяги должны свободно, без сопротивления скользить сквозь ячейки сети, сквозь кольцо и поплавок.

Добывается «хапугой» любая речная и озерная рыба, не впадающая в спячку, движущаяся по водоему. Естественно, ловля на Амуре разрешена лишь при наличии лицензии, получаемой в органах рыбоохраны. Лишь для пойменных озер, населенных карасем и ротаном, делается исключение в период заморов; карасей ловят по ночам, освещая лунки фонарями – свет дополнительно привлекает в снасть рыбу.

Часть вторая

Рыбы и особенности их зимней ловли

Альфред Брем, судя по всему, судака и берша различал плохо – по крайней мере, в его «Жизни животных» бершу посвящены следующие строки:

«Бёрш, или волжский судак(Stizostedion volgensis) любит глубокую, чистую, проточную воду, держится большей частью в нижних слоях воды и только во время метания икры, между апрелем и июнем, он появляется на более мелких береговых местах, поросших водяными растениями. Здесь он откладывает свою икру. Будучи необычайно хищной рыбой, губящей всех мелких рыбок и не щадящей даже собственной детворы, он растет необыкновенно быстро. Плодовитость его значительна».

Современные ихтиологи поправляют классика: берш (Lucioperca volgensis) совершенно отдельный вид, хоть и относится к тому же роду семейства Окуневые, что и судак, а мифического «волжского судака» не существует. Необычайная хищность и необыкновенно быстрый рост берша, отмеченные Бремом, – тоже мифы.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу