Высшей степенью интеллектуализма абсолютно ученого человека обладал тот, кто знал теорему арабского ученого Авиценны (Ибн Сины) о сумме углов многоугольника, где ни один угол не равен другому. Вот этот кристалл, который показывает Дюрер во втором поясе познания, это и есть многоугольник, где ни один угол не равен другому. Это пластическое выражение теоремы Ибн Сины.

«Меланхолия на гравюре Дюрера – это не романтически-барочная меланхолия и не меланхолия конца Средневековья, а состояние, подобное тому, какое испытывает человек после напряженного умственного или физического труда».

Марсель Брион

Ну и наконец, третий пояс, который начинается со второго: мы уже во втором поясе видим с правой стороны очень большую башню. Она уходит вверх, к ней приставлена лестница, эта лестница тоже уходит в небо. А на этой башне мы видим два замечательных предмета. Один предмет – это песочные часы, а второй – это магическая таблица Дюрера. По горизонтали, по вертикали, в любом сочетании мы получаем число 32. Еще выше мы видим колокол, веревка от которого уходит за пределы гравюры.

Остановимся на этой башне. Это символ, который означает многое. Это Вавилонская башня, и вообще башня, которая никогда не может быть достроена, потому что она и является символом непознаваемости. Она указывает на то, что есть вещи, которые познать можно, – это первый ряд. Есть вещи, которые нужно познать ученому человеку. И есть вещи, которые непознаваемы. Познание бесконечно, оно безгранично.

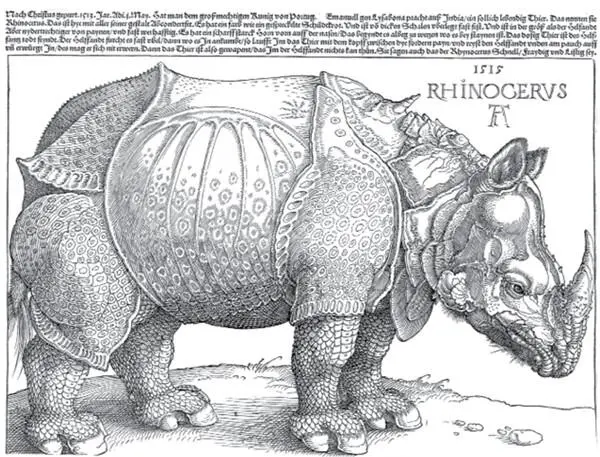

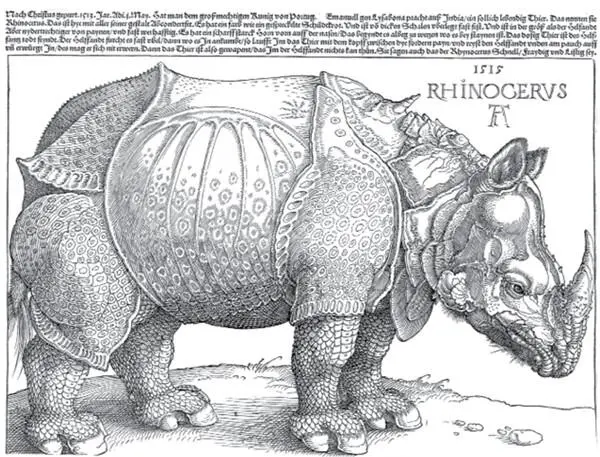

Носорог. 1515

Конечно, Дюрер был связан с алхимией, как с алхимией были связаны все его великие современники. Алхимия – это интегрированные знания, это учение о единстве мира.

Песочные часы присутствуют в каждой гравюре Дюрера. Песочные часы держит дьявол перед лицом рыцаря. Песочные часы висят на стене в келье святого Иеронима. Впрочем, это не келья святого Иеронима, а это кабинет самого Дюрера, это он в образе святого Иеронима, погруженный в занятия, он просто воспроизвел свой кабинет в Нюрнберге. И очень большое значение песочные часы имеют в «Меланхолии». Песочные часы – это выражение образа времени.

Изумрудная скрижаль, магическая таблица, песочные часы и колокол, набат… Управление этим набатом, гласом Божьим – веревка не в руках ни у кого, она уходит за пределы гравюры.

Есть еще фигура, которая сидит справа. Собственно говоря, все предметы, которые расположены на всех трех уровнях познания, – это все и есть внутренний мир фигуры гения, который сидит справа от этих предметов. Все эти предметы есть проекция его внутреннего мира. У него огромные крылья, в руках он держит циркуль, а на голове у него венок. Крылья – это образ безграничности возможностей познания. Но все должно быть уравновешено циркулем, все должно быть доказано, вымерено, выверено, ограничено. Все должно быть под контролем. Какой предмет лучше циркуля характеризует этот самоконтроль?

«Песочные часы Меланхолии подвешены рядом с колокольчиком, который неизвестно когда зазвонит, и картиной с магическими цифрами, дающими одну и ту же сумму по всем направлениям. Они настолько близки к Меланхолии, что с ними соприкасается ее крыло, и, возможно, они являются причиной ее переживаний. Несмотря на присущий ему фатализм, Дюрер рассматривает время как один из самых мощных раздражителей человека. Он не поддался, подобно Рембрандту, навязчивой идее о несовершенстве времени и неумолимо угасающей жизни; напротив, все его творчество воплощает энергичное стремление удержать и зафиксировать этот гераклитовый поток мгновений».

Марсель Брион

Не было человека, кроме Леонардо, который до такой степени интересовался познанием самого себя, самоанализом, самоконтролем, самоизучением. Крылья гения и циркуль…

Дюрер, пожалуй, единственный среди мировых художников, который имеет такое невероятное количество автопортретов. Первый свой автопортрет Дюрер нарисовал, когда ему было девять лет. Это мальчик с очень светлыми волосами, выпуклыми глазами. Он пальцем указывает на самого себя, и наверху рисунка надпись: «Это я, Альбрехт Дюрер».

Дюрер пытливо вглядывается в свое лицо, он ищет ответа на те вопросы, которые перед ним встают. Это опыт самопознания. Обратимся еще к одному его автопортрету, это мюнхенский автопортрет 1500 года, созданный до того, как он начал работать над «Меланхолией».

Читать дальше

![Евгений Долматовский - Штурм Берлина [Воспоминания, письма, дневники участников боев за Берлин]](/books/34539/evgenij-dolmatovskij-shturm-berlina-vospominaniya-thumb.webp)