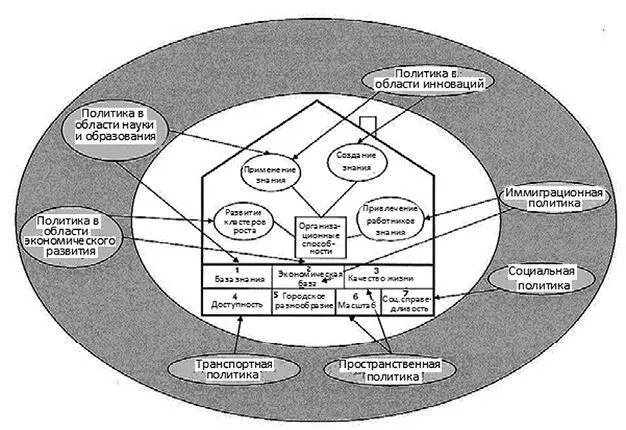

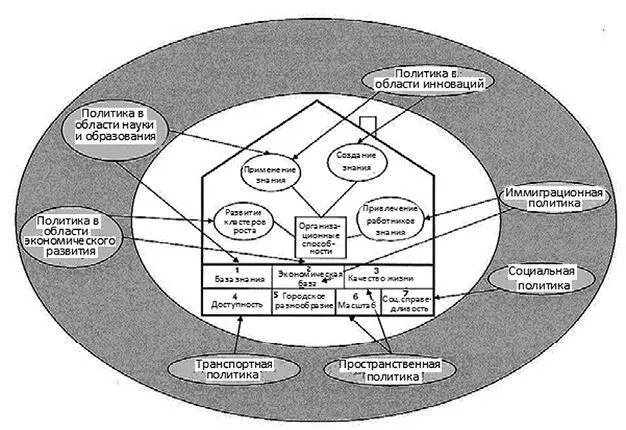

Илл. 6: Политические поля в рамках основанной на знании динамики развития города и форм габитуса

Источник: EURICUR Rotterdam, 2004: 30.

Чтобы продемонстрировать специфику основанных на знании вариантов развития пространства и связанных с ними управленческих опций, внутри овала помещен маленький “Дом функций знания”. Тут мы можем идентифицировать четыре задачи, имеющие главное значение для посттрадиционных обществ и их городских пространств. Они профилируют “культуры обучения”, содействующие инновациям, а также их инкубаторы.

Функции:

– Применять знания.

– Создавать новое знание.

– Привлекать и/или удерживать работников знания.

– Создавать/профилировать Sticky knowledge places и кластеры роста.

7. За смену парадигмы в социологии города и муниципальной политике: знание городов как новое предметное поле для компаративной урбанистики на этнографической основе

Важным первым шагом в наших исследованиях габитуса знания в нескольких избранных городах было сосредоточение анализа на центральных констелляциях знания и их организационном устройстве. Этот базовый паттерн институционального устройства (с его исторически предшествующими структурами, задавшими путь его развития) – например, роль университетов – был, вместе с тем, всегда только отправной точкой для детального эмпирического изучения социальных сред и сетей с целью выявить институциональную и интерактивную динамику в поле “город+знание”. Собственная логика городов, если смотреть на нее “со стороны знания”, всегда обнаруживала огромное количество производителей и потребителей знания, далеко выходившее за пределы научного и управленческого знания; при этом растущее значение имело знание локальное и социально-средовое, а также поля компетенций, которые “прибывали” в ходе миграционных процессов. Только такие “гибридные” смеси различных форм и культур знания, а также интеракционных процессов позволяли в конце концов предпринимать с надеждой на успех поиск структурной формулы, “генетического кода знания” того или иного города или городского региона. При этом однозначно подтвердились предположения относительно “гештальта” специфической связки, которая устойчиво реализуется как поддающийся идентификации “индивидуальный закон” (выражение Г. Зиммеля) производства знания и обращения со знанием, обучением, незнанием и утратой умений в каждом городе. Этот “генетический источниковый код знания”, составляющий ядро специфического городского габитуса знания каждого конкретного города обладает структурой правила (“индивидуальный закон”) и благодаря этому имеет, как мы видели на примере Берлина и Йены, большую генеративную силу. Эта генеративная базовая структура габитуса знания порождает и возможности присоединения, и инновационные шансы, и проблемы вписывания, и тупики (“problems of fit”). Наряду с этим, имплицитное знание о подобных глубинных структурах в габитусе города, влияющих в том числе и на его будущее, заложено, словно “membership category”, во многих формах выражения и действия, свойственных нам, горожанам, – например, в формах иронии по поводу “нашего” города. Писательская чувствительность часто подпитывалась из этого источника; упомянем лишь два примера: интеллектуал-писатель Томас Манн в 1926 г., вспоминая свои трудные отношения с родным городом, говорит о “Любеке как духовной форме жизни”; интеллектуал-ученый Эгон Мацнер в своих воспоминаниях о Вене определяет структурную формулу патологии венской духовной жизни так: “Страх перед другим аргументом” (неопубликованная рукопись 18.09.1998).

Таким образом, обычные люди, писатели и ученые обоего пола абсолютно справедливо предполагают, что индивидуальная специфичность их жизненного плана профилируется в реляционно-компаративной рамке духовно-интеллектуального климата городов, причем сам этот климат также продолжает профилироваться. Подобная специфичность (“своё”) подчиняется при этом реляционной технике сравнения, которая нередко носит транснациональные и глобальные масштабы. К этому добавляются в какой-то момент технологические и научные трансформации, зачастую перемешанные с культурной техникой “повторного изобретения традиций” (“старинный университетский город”). Так образуются праксеологически сгенерированные и отработанные на местах структуры и интерпретативные паттерны, которые синхронно и диахронно “знают” данный город как специфический. Все более важным становится тот факт, что местная специфика режимов и формаций знания естественным образом – в силу мощного усиления конкуренции городов между собой – конституируется в реляционных сравнениях. В поле определяющих облик города научных и технологических ландшафтов центральный паттерн габитуса знания – конечно, наряду с национальными культурами, которые по-прежнему нельзя недооценивать, – всё больше профилируется в европейских и глобальных сетях компетенций. Поэтому в поле знания городов своеобразие, сотрудничество, способность действовать в команде и взаимоотношения должны рассматриваться как единый комплекс, а не раскладываться по разным ведомственным или дисциплинарным ящикам.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу