Исторический эффект зависимости от пути развития в габитусе знания Берлина: Далем – немецкий Оксфорд?

Лишь немногие места в мире называют центрами науки. Далем – район Целендорфа, его название не обозначено ни на одной карте Германии, но он входит в число первостепенных мест базирования естествознания XX века. В Далеме, в институтах Общества им. Макса Планка и в институтах им. императора Вильгельма работали 13 нобелевских лауреатов и еще гораздо большее число ученых, не отмеченных столь пышными наградами, но тоже выдающихся (Domäne Dahlem 1992: 3). Мировой успех далемских исследовательских институтов, особенно в период до 1933 г., был обеспечен несколькими “двигателями” и контекстными условиями – экономическими, институциональными и связанными с “ландшафтом знания”. В этом успехе как в капле воды отражаются первые важные ингредиенты успешного контекстного управления научными инновациями: свобода исследовательской деятельности в рамках сетей, связывающих лучшие институты (принцип Гарнака), высокая культура дискурса и свободный выбор перспективных исследовательских тем, администрация, мыслящая с прицелом в будущее, институциональные процессы обучения, меценатские сети поддержки со стороны гражданского общества и прежде всего – продуктивная смесь социальных сред знания и стратегических сетей в креативном ландшафте знания с тесными контактами лицом к лицу – в том числе на террасе изысканно-простого летнего дома Альберта Эйнштейна на склоне холма в Капуте. С помощью этой смеси удалось очень быстро превратить Далем в “sticky knowledge place” Берлина. По сути дела, именно эту концепцию используют в общественно-научных пространственных исследованиях сегодня, когда пытаются выявить кластерные эффекты между вузами, проектно-исследовательскими учреждениями, основанными на знании формами экономической деятельности и динамичным развитием городов (ср. Malecki 2000; Markusen 1996, см. также Florida/Gates 2001; Nowotny et al. 2001; Meusburger 1998; Matthiesen 2004). Поэтому случай Далема можно в порядке эксперимента использовать в качестве эпистемически-топографического мерила для сегодняшней политики городских властей Берлина в области знания и науки. И, если уж на то пошло, пространственная близость берлинского Свободного университета к старому центру знания – Далему – облегчила ему в 2007 г. достижение успеха во втором раунде общенационального конкурса элитных университетов за счет того, что он сумел продолжить невероятно привлекательный и обладающий индивидуальным очарованием научный путь развития.

Структурные дилеммы габитуса знания: problems of fit

Берлин находится в условиях структурной дилеммы: с одной стороны, общество знания требует вхождения в научно-образовательную элиту, с другой стороны, бюджет с безнадежным дефицитом в 60 миллиардов евро диктует необходимость экономии. Он хронически страдает от того, что его огромный потенциал как города знания и города науки дает слишком малый эффект на рынке труда. Только в результате давления, которое стали оказывать социальные среды гражданского общества, связанные со знанием, удалось, начиная с 2004 г., постепенно закрепить знание и науку на более видных местах как в городской повестке дня, так и в дискурсах самоописания этого мегаполиса. В то же время анализ социальных сред знания в сферах стартапов и высоких технологий показывает, что на рынке труда все еще слишком мало заметны эффекты от того, что составляет привлекательность Берлина во всем мире, – а это прежде всего соприкосновение гетерогенных стилей жизни и жизненных миров, профессий и дисциплин, культур знания и KnowledgeScapes мегаполиса, “digital bohemians” и “young urban non-professionals” (Тоби Маттизен, личное сообщение). Поэтому кейс Берлина опровергает, как уже было сказано, в почти классической форме гипотезы Ричарда Флориды о “креативном классе” (Florida 2002).

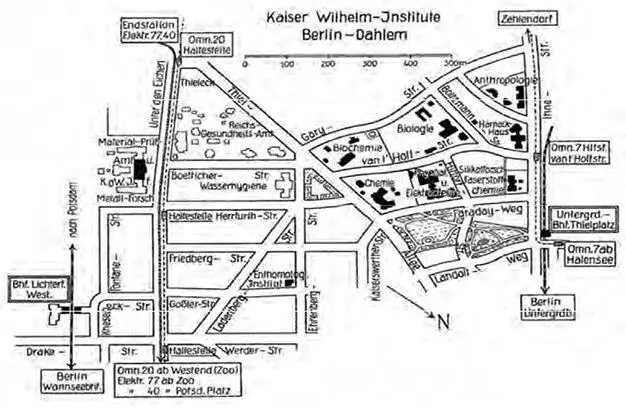

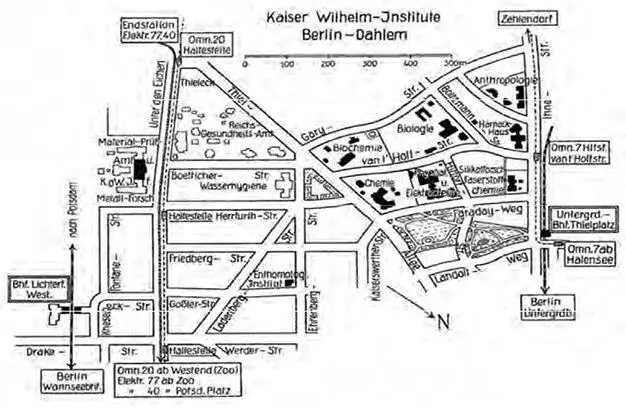

Илл. 3: Институты Общества им. кайзера Вильгельма в берлинском Далеме

Источник: Domäne Dahlem 1992, S. 9

Многие посвященные Берлину исследования, в том числе наши собственные (Matthiesen u.a. 2004), свидетельствуют о наличии тяжелой “проблемы вписывания” (problem of fit) в столичной культуре знания и присущих ей формах знания. Здесь много фундаментального знания, но пока очень мало таких форм, которые близки к товарной зрелости и обладают релевантностью прямой применимости: это видно, например, по тому, какая относительно малая доля зарегистрированных здесь патентов реализована в виде продуктов, которые можно было бы вывести на рынок. Следует, правда, заметить, что такого рода технико-инженерно-экономические показатели необъективны: они не учитывают наличествующий в Берлине огромный ассортимент продукции гуманитарных наук, наук о культуре и о человеке. К тому же – как смогла показать группа роттердамских исследователей во главе с ван ден Берхом и ван Винденом (EURICUR 2005) – привлекательность крупных городов для внешних компетенций, повышающая инновационный потенциал и потенциал роста, в значительной мере зависит от гетерогенности города и т. д., а не только от зарегистрированных патентов в технологической сфере и т. д. Поэтому при реконструкции габитуса знания мегаполисов следует настраивать оптику так, чтобы сравнительно простые технологические и экономико-географические показатели из области знания и инноваций, специфичные для многих массивов данных по городской экономике, получали расширение, добавленное за счет концептуализации знания.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу