Обычно влагалищные выделения заканчиваются вскоре после завершения фазы течки (периода овуляции), а если сука повязана, то нередко сразу после успешной вязки. Однако известны варианты, когда выделения и довольно обильные продолжаются еще 5–6 дней, даже после спаривания (несмотря на последующую беременность). Обследование таких сук методом вагинальных мазков (см. главу 3) показало, что в одних случаях такая картина связана с несколько растянутым переходом от течки к послетечке; в других — вслед за таким периодом наблюдается, как бы второй пик активности половых желез (овуляция) и только затем — метэструс. Таким образом, фаза эструса может проходить с небольшим интервалом, который разделяет два пика овуляции. Предварительный анализ данных позволяет предполагать, что готовность к спариванию не всегда одинакова на протяжении такого двухэтапного эструса; в одних случаях максимальная готовность наблюдается во время первого пика, в других — во время второго. Сравнив все известные нам на настоящий момент варианты протекания фазы течки, мы построили из них такой ряд (он представляет собой переходы от наиболее часто встречающегося варианта к крайним отклонениям):

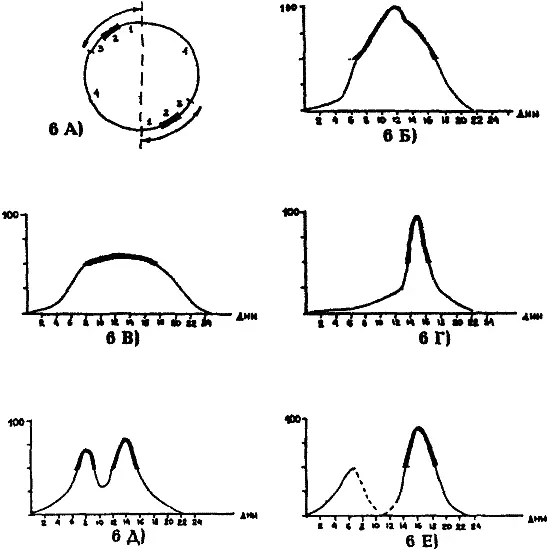

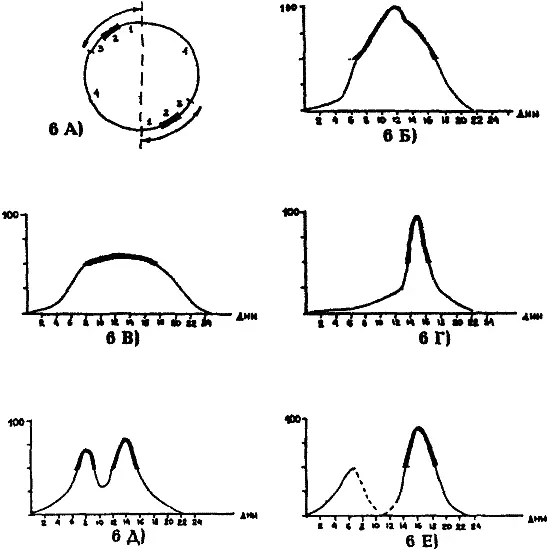

Рис. 6. Фазы полового цикла

А — схема эстрального полового цикла; 1 — фаза предтечки; 2 — фаза течки; 3 — фаза послетечки; 4 — фаза межтечки.

Б — Е — графики половых циклов (по данным анализов вагинальных мазков); по вертикальной оси — готовность к вязке (в %); по горизонтальной оси — дни пустовки; жирной линией на графиках выделены интервалы «максимальной готовности» (период эструса).

1) течка длится 3–5 дней и спустя 1–3 дня после этого заканчиваются выделения; в середине эструса наблюдается максимальная готовность к вязке (рис. 6, Б);

2) течка длится 5–8 дней, на протяжении которых готовность к вязке примерно одинаковая и ниже, чем в норме (максимальная готовность не достигается); затем наблюдается медленный (3–5 дней и даже дольше) переход к послетечке (рис. 6, В);

3) течка длится 1–2 дня с максимальной готовностью, после чего выделения сразу прекращаются и наступает послетечка (рис. 6, Г);

4) признаки течки наблюдаются 6–10 дней и даже дольше, но готовность возрастает в начале, затем падает и вновь поднимается ближе к концу этого периода; переход к послетечке может быть быстрым и медленным; готовность примерно одинакова и в начале и в конце, но максимума не достигает (рис. 6, А);

5) то же, что в предыдущем варианте, но степень готовности во время одного из пиков значительно больше, чем во время второго (и может достигать максимума);

6) то же, что в предыдущем варианте, но интервал между пиками готовности может составлять неделю (возможно больше) и в это время активность половых желез значительно снижена;

7) прерывистая пустовка — выделения начинаются и через 3–7 дней полностью прекращаются (мы не имеем данных о том, на какой стадии цикла происходит остановка); спустя некоторое время (3–7 дней и даже больше) пустовка вновь начинается, при этом стадия предтечки может быть очень короткой или нормальной (рис. 6, Е).

Как видим, вариантов довольно много, причем приведенные здесь очевидно не охватывают все возможные (для этого пока не достаточно данных). Например, в литературе по ветеринарии встречается указание на возможность суперфетации (добавочной беременности), если у суки проходят две, следующие друг за другом с небольшим интервалом течки и оплодотворение происходит в каждую из них (Болезни собак, 1990); в этом случае щенки должны родиться не одновременно, а с отрывом в несколько дней. Легко себе представить, что произойдет, если владелец не подозревает о такой возможности. Он отсчитывает беременность от первой вязки (о второй он может и не знать, если сука убежала или живет в доме с кобелем) и в положенный срок его собака приносит нормальных щенков; но родовая деятельность закончена, а родила она явно еще не всех… Далее, конечно, следует искусственная стимуляция и преждевременное отторжение плодов.

На первый взгляд кажется, что чем дольше длится период эструса, тем больше яйцеклеток поступает в яйцеводы, а чем короче — тем меньше и о этого зависит плодовитость суки. Такая зависимость действительно имела бы место, если бы темпы овуляции (интервалы между созреванием яйцеклеток) были всегда и у всех постоянными. Но если предположить, что они могут изменяться, то картина будет другая. Вяло протекающая, растянутая во времени течка (интервалы между овуляциями увеличены) приведет к тому, что в каждый момент времени в яйцеводах будет находиться немного клеток, способных к оплодотворению. Напротив, компактно, быстро идущий процесс овуляции может привести к многоплодию даже после одного спаривания, так как очень быстро накопится много клеток, готовых к оплодотворению. Предварительный анализ собранного нами материала позволяет заключить, что интенсивность овуляции действительно может варьировать.

Читать дальше