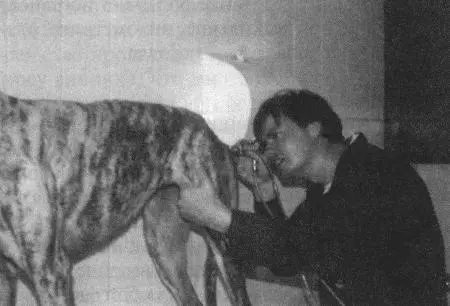

Фиг. 3.6.

Трансцервикальная катетеризация с введением эндоскопа в матку суки породы грейхаунд в период эструса

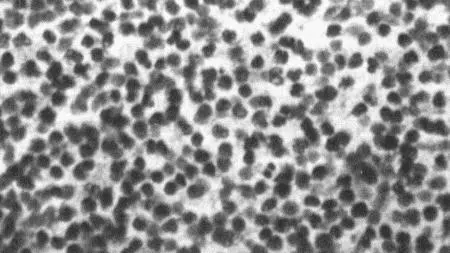

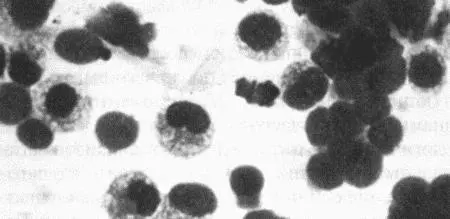

Фиг. 3.7.

Дегенеративные нейтрофилы в эндометриальном цитологическом образце, взятом у суки при пиометре (образец окрашен модифицированным Schorr's trichrome) (см. Приложение)

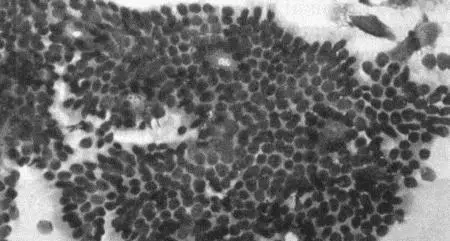

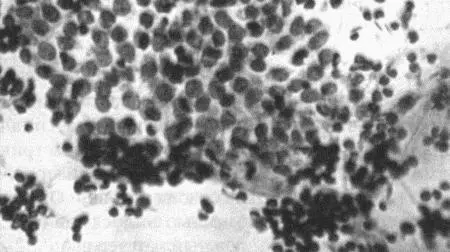

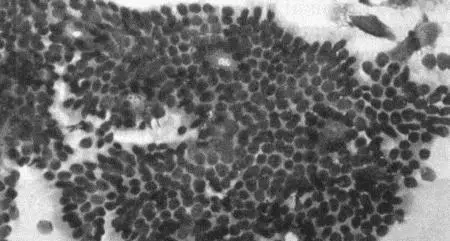

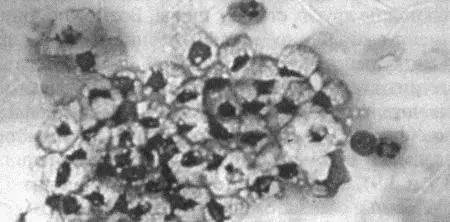

Фиг. 3.8.

Большие скопления нормальных эпителиальных клеток эндометрия в эндометриальном цитологическом образце, взятом у суки грейхаунда в начале ме-тэструса (образец окрашен Diff-Quik®) (Воспроизведено с разрешения из Journal of Small Animal Practice (1998) 39, 2–9) (см. Приложение)

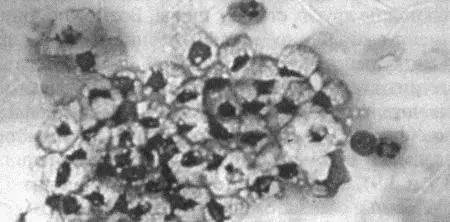

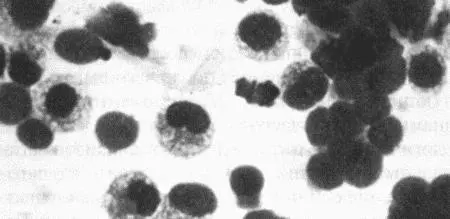

Фиг. 3.9.

Эндометриальные клетки и макрофаги с пенистой цитоплазмой в эндометриальном цитологическом образце, взятом у суки грейхаунда за 46 дней до начала проэструса. Фаза анэструса у этой собаки продолжалась не менее 114 дней (образец окрашен Diff-Quik®) (Воспроизведено с разрешения из Journal of Small Animal Practice (1998) 39, 2–9) (см. Приложение)

Фиг. 3.10.

Сперматозоиды и эпителиальные клетки эндометрия в эндометриальном цитологическом образце, взятом у суки грейхаунда через 24 часа после вязки, проведенной на 5 день эструса (образец окрашен модифицированным Schorr's trichrome) (см. Приложение)

Фиг. 3.11.

Дегенеративные эпителиальные клетки эндометрия в эндометриальном цитологическом образце, взятом у суки грейхаунда в период слущивапия эндометрия после родов. Характерно, что многие клетки имеют пикнотические ядра и вакуолизированную цитоплазму (образец окрашен Diff-Quik®) (см. Приложение)

Другие бактерии — это нормальная или условно патогенная микрофлора. Влияние этой микрофлоры на вероятность развития эндометрита в фазе эструса не выявлено. Требование, чтобы вагинальные выделения были «чистыми», т. е. не содержали бактерий, которое зачастую выдвигают владельцы племенных кобелей перед вязкой, представляется необоснованным, поскольку присутствие микрофлоры является нормой и не указывает на наличие патогенных инфекций. Кроме того, флора, сходная с вагинальной, присутствует и в препуции самца. Тем не менее в подобных случаях представляется целесообразным составить детальный анамнез репродуктивной активности, провести исследование влагалища и анализ выделений, после чего выдать следующее заключение: «На основании данных анамнеза, клинического исследования, микробиологического и цитологического анализов вагинальных выделений можно утверждать, что патогенные инфекции в репродуктивном тракте данной суки не обнаружены, полученные результаты свидетельствуют о нормальной фертильности».

Вагинальная рентгенология

Позитивная контрастная рентгенография применяется для выявления перегородок, стриктур и опухолей. Рентгеноконтрастное вещество может проникать в матку только на стадии проэструса, эструса и в послеродовой период.

Цитология эндометрия и микробиология матки

Процедура, позволяющая получить материал для цитологического исследования эндометрия и микробиологического исследования содержимого матки, разработана совсем недавно. Обследуя шейку матки с помощью эндоскопа (фиг. 3.6) через трансцервикальный катетер вводят 2–5 мл стерильного физиологического раствора, а затем удаляют его из полости. После чего проводят цитологическое и бактериологическое исследование полученного аспирата.

Микроорганизмы присутствуют в матке во время проэструса и эструса, но обычно не выявляются на других стадиях цикла. Возможно, они имеют влагалищное происхождение и попадают в матку через раскрытую шейку. Диагноз эндометрит ставят, если обнаруживают бактерии и значительно увеличенное количество нейтрофилов (фиг. 3.7). В нормальных выделениях имеются клетки эндометрия (фиг. 3.8), лейкоциты (фиг. 3.7 и 3.9), эритроциты, цервикальные клетки, бактерии и сперматозоиды (фиг. 3.10). Клетки эндометрия обычно подвергаются дегенерации (фиг. 3.11) в конце метэструса и начале анэструса (слущивание эндометрия), в другие фазы цикла они не изменяются. Повышение количества дегенеративных клеток может отмечаться при послеродовой субинволюции матки. Из лейкоцитов во время проэструса, эструса и метэструса преобладают нейтрофилы, во время анэструса — лимфоциты. Сперматозоиды можно обнаружить через 6 и более дней после вязки (фиг. 3.10), их присутствие указывает на неэффективную вязку.

Читать дальше