Рис. 32. Подготовка животных к полету

Вопросы поведения и психики животных экспериментально и теоретически разрабатывались еще на ранних стадиях развития биологической науки. Большим в этом отношении вкладом были разработанные в лабораториях И.П. Павлова объективные методические приемы: с их помощью определялось восприятие и другие психические функции животных (Орбели, 1961–1968; Зеленый, 1907; и др.). В последнее время были опубликованы экспериментально-теоретические работы по вопросам физиологии мозга, раскрывающие механизмы поведения и психические функции мозга. Несмотря на это, изучение поведения и психики животных продолжало оставаться нелегкой задачей. Это объяснялось сложностью самого объекта исследования, трудностями его расчленения, отсутствием четких объективных критериев поведенческих и психических реакций. Известную трудность представляли вопросы объективной регистрации поведения.

Рис. 33. В первые минуты после возвращения из космоса

Рис. 34. Собаки, побывавшие в космосе: Стрелка, Чернушка, Белка, Звездочка

В излагаемых ниже опытах была сделана попытка выработать у собак определенное поведение, охарактеризовать основные его моменты и по ним дать оценку психического состояния после орбитальных космических полетов. Эксперименты проводились на собаках Белке, Стрелке и Жульке.

В качестве объекта изучения было выбрано поведение животных при перемещении — ходьбе, т. е. хорошо сложившаяся в филогенезе функция, вырабатываемая и автоматизирующаяся в онтогенезе. Она почти никогда не бывает полностью утраченной, но может существенно изменяться (темп движений, рисунок походки и т. д.).

Перемещение изучалось с помощью снаряда: трехметровой деревянной доски шириною 13 см и двух тумб, в пазы которых вкладывались концы доски; бум располагался на разной высоте: 5, 45 и 125 см. В доску через каждые 25 см были вмонтированы катушки индукции. При перемещении собак, на одной из передних лап которых был привязан магнит, на ленте электрокардиографа возникали отметки. По этим отметкам определялся латентный период перемещений, скорость прохождения животным всего пути и его отрезков, задержки, участки бума, где собака соскакивала с доски, откуда она начала прыгать на тумбу, латентный период прыжка и т. д.

Перемещение по доске вырабатывалось с помощью дрессировки по методу В.Л. Дурова (Дуров, 1924; Герд, 1957) в два этапа на маленькой высоте бума и на большой. В качестве раздражителей использовались наталкивающие натуральные воздействия, а затем искусственный сигнал. Подкрепляющими раздражителями были кусочки мяса или колбасы, подаваемые по дозированной системе (Герд, 1958).

В результате собаки перемещались по буму в среднем через 5 сек. после подачи одного-двух искусственных сигналов. Животные шли по всей длине (300 см) доски (независимо от высоты). В 40–70 см от ее конца они прекращали движения и прыгали на вторую тумбу. Чтобы ответить на вопрос о том, как происходила ходьба на узкой доске, подошвы лап животных смазывались краской (Коган, 1969). Смещенной, суженной и расширенной считалась ходьба при условии отклонения животных от средней линии доски, а также при изменении ширины шага.

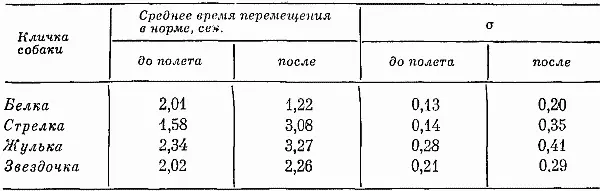

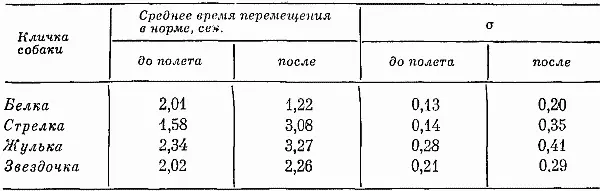

В табл. 18 приведено время перемещения по буму разных собак (три последних занятия). Пульс, кровяное давление, дыхание и температура тела до запуска изменялись в пределах нормы.

С помощью описанной методики делалась попытка путем исследования ряда поведенческих реакций оценить особенности психических функций, например восприятие и внимание, а также координацию движений. О функциях восприятия и внимания судили по скорости реагирования собак на искусственный сигнал, по скорости оценки ими расстояния для прыжка на тумбу, по количеству пробующих движений и т. д. Такие показатели, как потеря равновесия во время движения по доске, задержки, соскакивания с бума и, особенно в начале перемещения, неудавшиеся прыжки на тумбу, были показателями нарушений координации.

Таблица 18

До запуска функции восприятия и внимания, а также координация движений собак, перемещающихся по доске, были нормальными, четко было сформировано сигнальное значение внешних раздражений. Собаки верно оценивали опорные возможности бума, расстояние для прыжка на вторую тумбу. Прыжки с тумбы на пол осуществлялись с правильных исходных позиций и предполагали мгновенную двигательную и сенсорную ориентировку.

Читать дальше