При исследовании высшей нервной деятельности Истры и Луги были получены факты, затрудняющие возможность характеристики основных нервных процессов коры мозга этих животных. Истра при пробе на силу возбуждения не реагировала на последние положительные сигналы, сильно изменялся у нее латентный период реакций, т. е. по сравнению с собаками, о которых говорилось выше, регистрировалась относительная слабость возбудительного процесса. Луга в пробе на возбуждение дала высокие показатели, а при пробах на торможение — выпадение реакций на положительные раздражители при четких реагированиях на торможение. Очевидно, относительно меньшая сила возбудительного процесса у этой собаки была связана с влияниями со стороны сильного тормозного процесса. После дифференцировок при перемежающейся подаче тормозных и положительных раздражителей — проба на баланс нервных процессов — эта собака часто не реагировала на положительные сигналы. То же имело место после одной из двух сдвоенных дифференцировок в пробе с увеличением интервалов между раздражителями. Число межсигнальных реакций у этого животного было небольшим.

Волхов при пробе с подачей 20 раздражителей с укороченным интервалом после шестнадцатикратного реагирования на положительные сигналы не отреагировал на два раздражителя. Животное выдерживало удлинение дифференцировочных раздражителей средней и большей интенсивности до 15 сек. (регистрировались межсигнальные реакции), при удлинении тормозных раздражителей до 20 сек. дифференцировки срывались. Все эти факты заставляли предполагать, что функции нервной системы Волхова, характеризуясь в основном сильными процессами возбуждения и торможения, в то же время определялись некоторым превалированием возбудительных процессов. Интересно отметить, что такое заключение в какой-то степени согласовывалось с поведением этой собаки, характеризующимся такими признаками, которые позволяли охарактеризовать это поведение как возбужденное.

У Клязьмы проба для характеристики возбудительного процесса (20-разовое применение положительных раздражителей с укороченными интервалами между ними) с самого начала сопровождалась большим количеством межсигнальных реакций. С 6-го до 8-го и с 10-го до 13-го раздражители реакций на положительные сигналы выпали, а с 15-го исчезли до конца обследования, что говорило о появлении запредельного торможения. Процесс торможения этой собаки, судя по данным, полученным при соответствующих пробах, также определялся многими показателями слабости: отмечались частые срывы дифференцировок, были сорваны все реакции на тормозные раздражители большой интенсивности и при удлинении их действия. При испытании баланса возбудительного и тормозного процессов создавалось впечатление о превалировании в реакциях нервной системы Клязьмы тормозных функций (при анализе полученных данных показатели, указывающие на ухудшение тормозного процесса, встречались в 63% случаев, а возбудительного — в 37%).

У Тосны слабость возбудительного процесса сочеталась с еще большей слабостью тормозного. При испытании силы раздражения была получена картина, напоминающая таковую у Клязьмы. При пробе на тормозной процесс оказались сорваны все дифференцировки. Их срыв часто наблюдался и при других пробах. Относительная слабость процесса торможения, очевидно, определяла превалирование у Тосны возбудительного процесса.

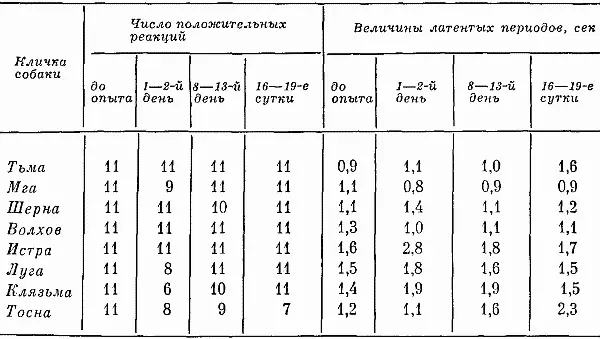

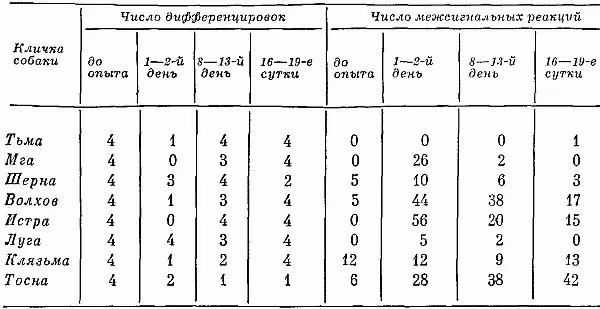

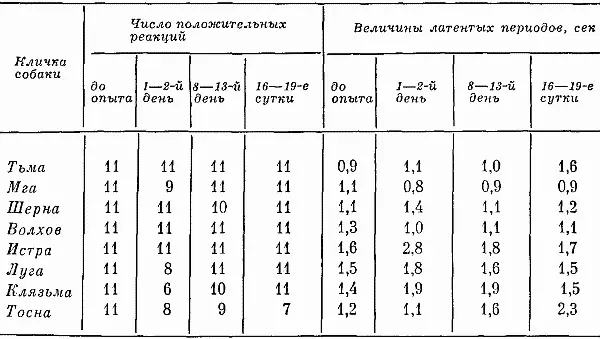

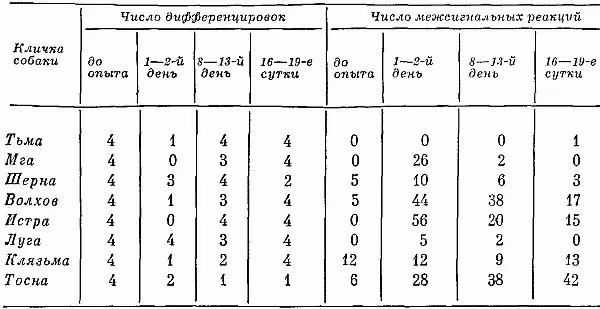

До начала экспериментов условные рефлексы всех собак обладали большой прочностью: собаки реагировали на все положительные раздражители с латентным периодом 1–2 сек., реакции на дифференцировочные раздражители отсутствовали, межсигнальные регистрировались в небольшом числе.

Исследование высшей нервной деятельности животных во время 20-суточных экспериментов проводилось в 1–2,8–13 и в 16–19-е сутки опытов. Конкретные данные этих исследований помещены в табл. 13.

В 1–2-е сутки опытов реакции нервной системы всех собак оказались существенно изменены. У трех первых животных были случаи отсутствия реагирований на положительные раздражители, несущественно изменялся латентный период реакций на положительные раздражители. Дифференцировки оказались сорванными, собаки реагировали даже на тормозные раздражители в виде света средней интенсивности. Регистрировались межсигнальные реакции.

Таблица 13. Число положительных условных реакций дифференцировок и межсигнальных реакций у собак во время 20-суточных опытов

У двух следующих животных также регистрировались срывы дифференцировок на раздражители большой и средней интенсивности, много межсигнальных реакций (44 и 56). У Истры отмечалось значительное увеличение латентного периода реакций.

Читать дальше