Вегетативные показатели.Известно, что частота пульса собак значительно варьирует при действии на них различных раздражителей. Поэтому в нерабочие часы учреждения (от 18 до 6 час.) имел место относительно небольшой коэффициент вариации частоты пульса. В дневное время суток коэффициент вариации частоты пульса существенно увеличивался.

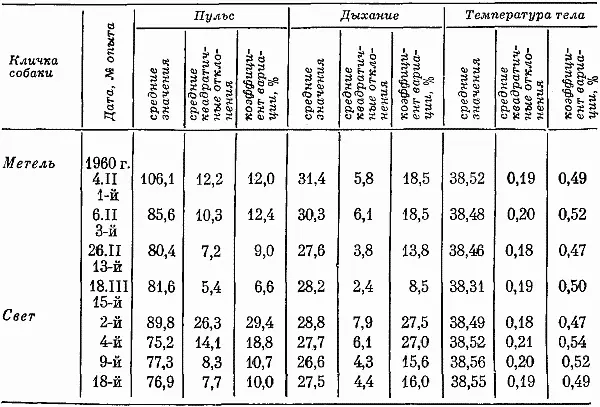

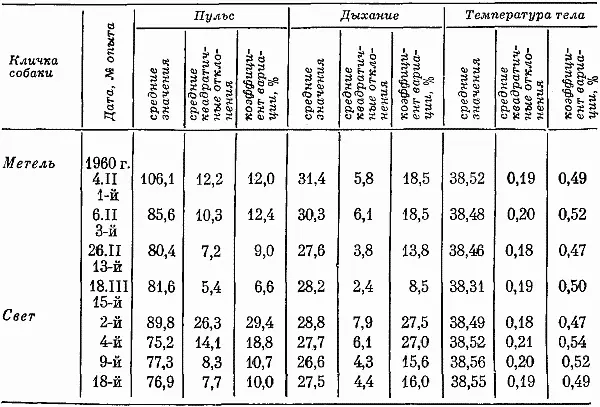

Пульс и число дыхательных движений в первых 12-часовых опытах учащались после 8-го часа опыта, т. е. в то время, когда в предыдущих 7-часовых опытах собак выводили на прогулку. Затем после 8-го часа частота пульса и число дыхательных движений либо несколько уменьшались, либо были учащенными до конца эксперимента. При последних 12-часовых опытах пульс и число дыхательных движений на протяжении 8–12-го часа относительно стандартизировались. Температура тела оставалась неизменной. В табл. 2 сведены данные, характеризующие изменения вегетативных функций по мере увеличения числа опытов. По-видимому, такое явление свидетельствовало о привыкании собак находиться в кабине по 12 час. подряд.

Пищевые рефлексы.Если корм подавался в начальные часы экспериментов, собаки ели нормально, начиная с 8-го часа опыта аппетит резко ухудшался. Однако после многократного пребывания животных в камере на протяжении 12 час. подряд они съедали полную пищевую норму.

Вес животных колебался в незначительных пределах, у двух собак увеличился (в среднем на 0,22 г).

Мочеиспускание и дефекация собак в 12-часовых опытах всегда происходили во время прогулок, следующих сразу после опыта. Животные быстро бежали в парк, и у них сразу появлялись выделения. Это свидетельствовало о том, что последние часы опыта они, находясь в камере, испытывали потребность в мочеиспускании и дефекации.

Таблица 2. Частота пульса, дыхание и температура тела собак за период суток во время 12-часовых опытов (30–48 замеров)

Сон и бодрствование.Сон, протекающий в первых 12-часовых опытах в период от 7–8-го часа с начала эксперимента, значительно ухудшался: собаки долго не могли заснуть, крутились, просыпались при слабых звуках груши. На актограмме за 10 сек. наблюдалось большое число всплесков писчика. Все это позволяло говорить о плохом сне.

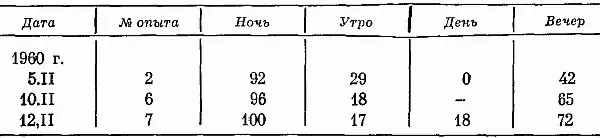

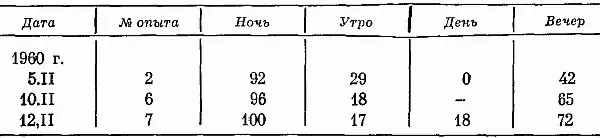

В последних 12-часовых опытах состояние сна было значительно лучшим: собаки просыпались при звуках груши средней интенсивности. Число всплесков писчика на актограмме уменьшалось в 2–3 раза. Среднесуточное время сна по мере увеличения продолжительности экспериментов увеличивалось: животные начинали спать днем (табл. 3).

Показатели высшей нервной деятельности.Условнорефлекторная деятельность при 12-часовых опытах исследовалась в первом и втором экспериментах (на протяжении 10–11-го часа), а затем в 14-м и 15-м.

Обследование высшей нервной деятельности во время 8-го часа в первых 12-часовых опытах, когда собаки еще не были приучены так длительно находиться в кабине, позволило обнаружить незначительные сдвиги в условнорефлекторной деятельности: собаки реагировали на все положительные сигналы, но было сорвано семь (из 28) дифференцировок, появились межсигнальные реакции (22).

Таким образом, продление опытов с 7 до 12 час. приводило к некоторому ухудшению реакций нервной системы. Характер этого ухудшения и его однонаправленность у всех собак заставляли предположить ослабление активного тормозного процесса и превалирование в связи с этим процесса возбуждения.

Таблица 3. Изменение (%) времени сна собаки Метели по мере привыкания к кабине (100% — время каждого периода)

Подобные сдвиги в области реакции нервной системы имели временный характер, так как через час после окончания опыта и на следующий день наступала полная нормализации условно-рефлекторной деятельности.

Обследование высшей нервной деятельности в последних 12-часовых опытах показало, что животные, привыкшие находиться в кабине по 12 час, четко реагировали на все положительные сигналы, число срывов дифференцировок было минимальным, количество межсигнальных реакций относительно небольшим.

Поведение в первых 12-часовых экспериментах.Начиная с 7–8-го часа, у большинства собак регистрировалось двигательное беспокойство: животные часто меняли позы, вертели головами, топтались на месте, прыгали и т. д. (у одной собаки подобные реакции были особенно упорными, длительными и производили впечатление элементов двигательного невроза). Причиной возникновения таких реакций, особенно в первых опытах, могла быть возбужденность, отчетливо проявлявшаяся в период 3-го часа 12-часовых опытов. Однако по мере увеличения числа опытов такие двигательные реакции становились менее интенсивными и длительными, уменьшалось количество ориентировочных реакций. После шестого — восьмого опыта начали появляться движения, возникающие у собак без внешних раздражений (прыжки и топтание на месте, раскачивания, потягивания, отряхивания) (табл. 4).

Читать дальше