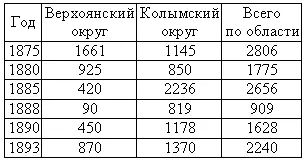

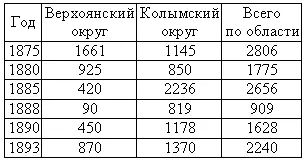

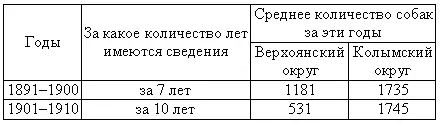

Таблица 2. Динамика численности ездовых собак в Якутской области [46] В. Захаров. Пушной промысел и торговля в Якутии. — Якутск, 1995. — 94 с.

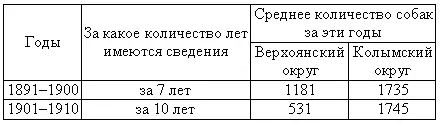

Таблица 3. Динамика численности собак в Якутии [47] Журнал «Советская Якутия». — 1936. — № 6–7.

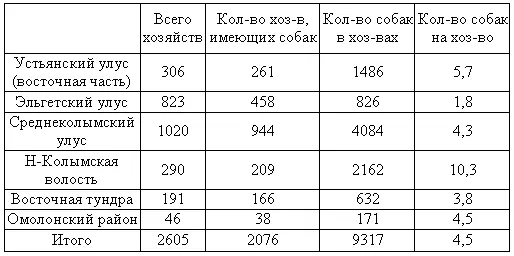

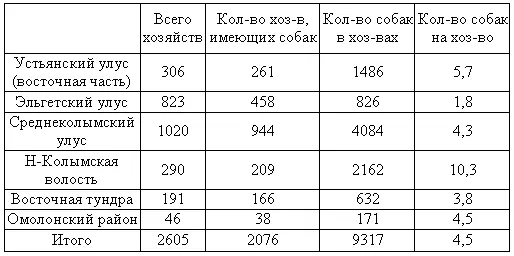

Таблица 4. Размещение ездовых собак в Якутии в 1933 г. [48] Статистический сборник ЯАССР. — Якутск, 1934. Табл. № 28.

В арктических районах собаки являлись почти единственным видом домашнего скота. Они выполнили гигантскую работу как по обслуживанию охотничьего и рыболовного промыслов, так и по перевозке грузов.

В зоне тундры основным орудием охоты была стационарная ловушка — пасть. В начале XIX века на Нижней Колыме имелось 7500 пастей. Жители Жиганского улуса настораживали 9520 пастей, нижнеиндигирские охотники — 15 тысяч. Не меньшим числом пастей, надо полагать, владели и обитатели устьянской тундры [49] Дьяконов А. Л. Пушной промысел в Якутии. — Якутск, 1990. — С. 109.

.

Пастники охватывали огромную территорию, поэтому их объезд (осмотр) требовал много времени и сил.

Материалами Приполярной переписи 1926–1927 гг. установлено, что всего по Якутскому Северу в 7 районах, где было развито собаководство, насчитывалось 7307 голов собак. Из них 75 % использовались в упряжке, 15 % считались охотничьими, а остальные показаны как пастушьи. Так же как и по отдельным районам наблюдалось неравномерное распределение собак между отдельными национальностями. Так, по Колымскому округу цифры были следующие: у русских ездовые собаки составляли 99 %, якутов — 91 %, юкагиров — 96 %, у чукчей — 30 %.

Нижнеколымские, алазейские, аллаиховские и устьянские якуты имели такое же развитое собаководство, как и русские, ибо на нем держался песцовый промысел.

Ряд авторов, писавших о юкагирах, не считали их собаководами, какими, по-видимому, они частично были в прошлом. Собаководство западных (колымских) чукчей, которые все были кочующими, имело смешанный характер. На песца чукчи охотились мало. Так из 191 чукотского хозяйства в 1927 г. собачьи упряжки имели лишь 28 хозяйств.

В низовьях Лены, Яны, Индигирки и Колымы каждое хозяйство имело не менее 7–8 ездовых собак, на использовании которых основывалось все благополучие населения. В Походске, по данным Н. Вагнера, в 1929 г. на 23 хозяйства было 500 собак, в Русском Устье, по данным Д. Травина, на 45 хозяйств приходилось 497 собак.

К сожалению, в отличие от всякого другого скота, употребляющего малоценные корма, собака потребляет высококачественную рыбу, которой иногда не хватало самому населению. Поэтому многие исследователи делали вывод о необходимости замены собачьего транспорта оленьим или лошадиным, не понимая, что в арктической тундре собака оказывается совершенно незаменимым средством передвижения, независимо от издержек. Пока существовал песцовый промысел и не было надежного механического транспорта, участие собаки в нем являлось необходимым условием.

Начиная с конца XVII века взамен исчезнувшего соболя роль главной товарной продукции стал играть белый песец, цены на которого постоянно росли. Песцовый промысел породил товарные отношения и явился единственным источником развития транспорта, в частности ездового собаководства. В то же время рыба не являлась рыночным продуктом, так как не находила сбыта на внутреннем рынке.

С развитием песцового промысла появилась необходимость увеличения вылова рыбы на корм многочисленным собакам и приманку песцам. Приобрести товары легче всего было в обмен на песцовые шкуры, а чтобы добыть песцов надо было иметь хорошую упряжку. Содержать ее можно лишь при наличии своего корма. В свою очередь, успешная охота на песца зависела в первую очередь от количества ловушек (пастей), расставленных по огромной территории вдоль побережья моря. Сделать это мог лишь тот, кто имел много собак. Построивший пасти приобретал как бы монопольное право на лов песца на освоенном участке. Другие же охотники должны были ставить свои пасти не ближе 5 км от ранее поставленных. Ловушки переходили от отца к сыну, что в конечном счете порождало наследственное владение определенными участками земли. Бедняки же, имевшие мало собак, орудий рыболовства и охоты, были не в состоянии осваивать далекие и более продуктивные участки. Хозяйственно-экономическая деятельность в тундре на протяжении нескольких столетий шла по кругу: рыба-собаки-песец-товары-рыба. На Колыме и Индигирке существовала поговорка на эту тему: «Зачем рыбу ловим, чтобы собак кормить, а зачем собак держим, чтобы рыбу возить».

Читать дальше