На характер движения лошади значительное влияние оказывает положение ее головы и шеи. Между положением головы и шеи лошади и ее конечностями существует рефлекторная связь (шейные рефлексы). В зависимости от изменения положения головы относительно туловища различают четыре группы шейных рефлексов:

1. При опускании головы происходит уменьшение напряжения мышц-разгибателей обеих передних конечностей и сохранение или небольшое увеличение напряжения разгибателей задних конечностей.

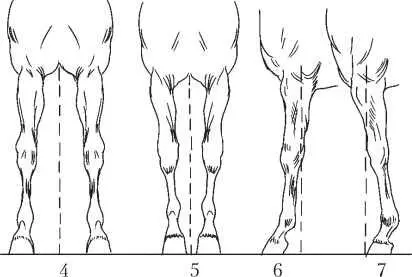

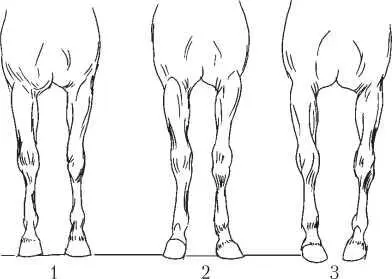

Постановка передних ног лошади:1 – нормальная; 2 – размет; 3 – косолапость; 4 – расходящаяся; 5 – сходящаяся; 6 – отставленная; 7 – подставленная

2. При подъеме головы – увеличение напряжения разгибателей передних конечностей и уменьшение напряжения разгибателей задних конечностей.

3. При наклоне головы по направлению к одному из плечевых суставов – повышение разгибательного напряжения обеих конечностей (больше – задних) со стороны, в которую наклонена голова.

4. При повороте головы с отведением в сторону челюсти – увеличение разгибательного напряжения передней конечности в сторону, к которой обращена челюсть.

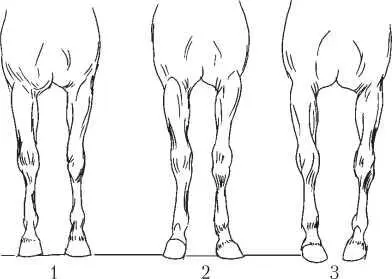

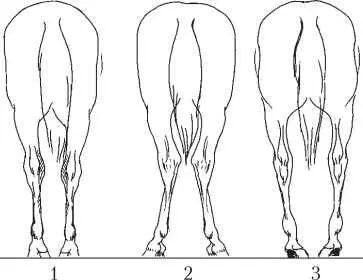

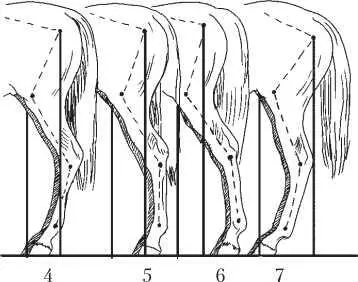

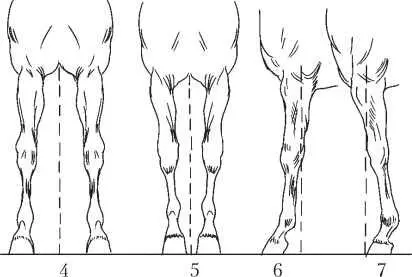

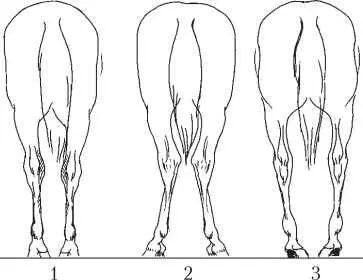

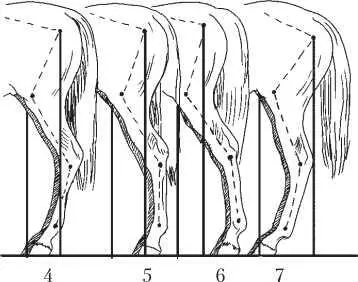

Постановка задних ног лошади:1 – нормальная; 2 – Х-образная; 3 – О-образная; 4 – саблистая; 5 – прямая; 6 – отставленная; 7 – подставленная

Движения лошади можно разделить на движения на месте и с преодолением пространства (вперед, назад, в сторону). Движения на месте в большинстве случаев характеризуются относительным удержанием центра тяжести в границах площади опоры тела лошади. К ним относятся: пиаффе (при условии, если лошадь производит его, не смещаясь с места), галоп на месте, так называемый салют, исполняемый лошадью при цирковой дрессировке, а также такие упражнения высшей школы верховой езды, как левада, круппада и каприоль.

К движениям на месте с перемещением центра тяжести за площадь опоры следует отнести: опускание лошади на землю, лежание на боку, вставание с земли, лягание, вставание на дыбы. Стоя на месте, лошадь находится в устойчивом равновесии, что обеспечивается большой площадью опоры и сравнительно близким расположением центра тяжести тела от этой площади. Непосредственное сохранение равновесия достигается фиксацией частей скелета, осуществляемой напряжением мышц, сухожилий, связок.

Центр тяжести лошади

Центром тяжести называется точка тела, через которую проходит направление силы веса тела при любом его положении. Центр тяжести спокойно стоящей на месте лошади с всадником лежит приблизительно в точке пересечения вертикальной линии, касательной к мечевидному отростку грудной кости с горизонтальной на высоте плече-лопаточного сочленения.

В основе движения лошади в пространстве лежит перемещение ее центра тяжести при помощи разнообразных изменений положения конечностей и тела. Так, например, одна из задних ног (а при движении назад одна из передних) сначала, сгибаясь, а потом разгибаясь, толкает туловище и таким образом перемещает центр тяжести, выводя его из границ площади опоры. Лошадь вынуждена находить новую опорную площадь при помощи движения вперед (или назад), выставляя для этого передние конечности (при движении назад– задние). Так как импульс от толкающей конечности исходит на протяжении всего времени движения, лошадь все время находится в положении неустойчивого равновесия и, восстанавливая его, ей приходится продвигаться в пространстве. Первичный импульс, заставляющий сместиться центр тяжести, исходит только от задних конечностей при движении вперед и только от передних при осаживании.

Центр тяжести при движении лошади смещается в четырех направлениях: в вертикальном – одновременно с движением верхней части опирающейся ноги; в боковые стороны соответственно с изгибом корпуса лошади; в горизонтальном – вперед по линии импульса со стороны задних конечностей.

Назад центр тяжести может смещаться только при осаживании, вставании на дыбы, галопе назад и вставании с земли.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Лора Шлессингер - Хороший муж - правильный уход и кормление [Как сделать брак гармоничным и счастливым]](/books/399527/lora-shlessinger-horoshij-muzh-pravilnyj-uhod-i-kor-thumb.webp)