При этом необходимо проконтролировать, чтобы независимо от угла между стеной и проводами расстояние от токонесущего провода до выступающих частей здания, а также расстояние между проводами было не меньше 0,2 м.

Провод ввода ни в коем случае нельзя присоединять непосредственно к натянутому проводу ответвления – это может вызвать обрыв последнего.

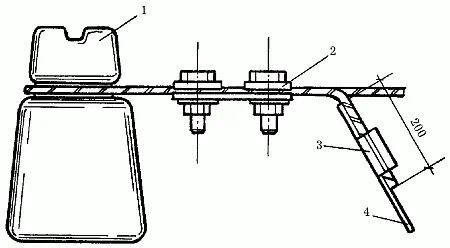

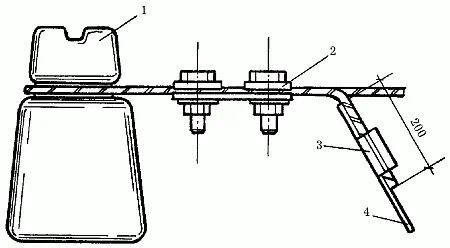

Специально для подключения провода ввода к проводу ответвления концевое крепление последнего производят таким образом, чтобы конец провода ответвления составлял не менее 0,2 м. Провода прочно соединяются при помощи зажима ОАС (рис. 25).

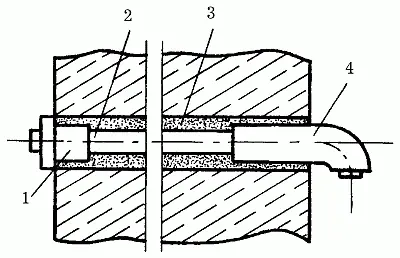

Рис. 25. Правильное крепление провода к изолятору зажимом: 1 – изолятор; 2 – зажим ПАБ; 3 – зажим ОАС; 4 – провод ввода

Концевое крепление алюминиевого многопроволочного провода ответвления марки А-25–А-50 осуществляется плашечными зажимами типа ПАБ.

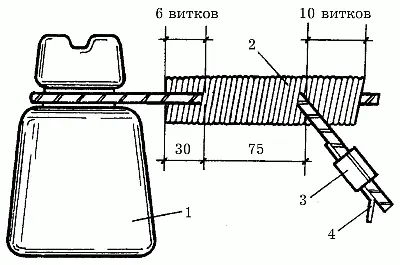

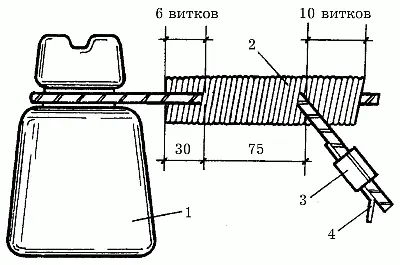

Возможно применение для этой цели бандажной вязки. При этом длина забандажированного участка провода должна составлять 75 мм, бандаж надежно закрепляет на проводе ответвления со стороны изолятора 6 витками, со стороны подходящего к изолятору участка провода 10 витками (рис. 26).

Рис. 26. Правильное крепление провода к изолятору вязкой: 1 – изолятор; 2 – вязка; 3 – зажим ОАС; 4 – провод ввода

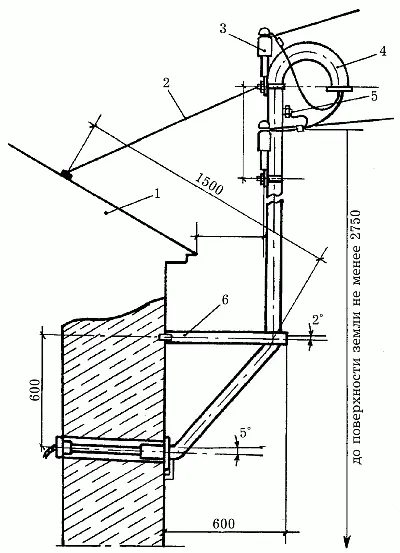

Проход проводов сквозь стену должен располагаться ниже изоляторов, но на расстоянии от земли, не превышающем минимальную высоту, разрешенную для ввода (2,75 м).

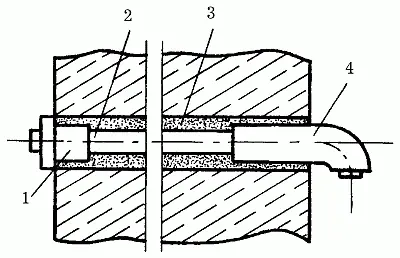

Каждый из изолированных проводов ввода помещают в отдельную резиновую или пластмассовую изоляционную трубку.

С наружной стороны здания на концы трубок помещают фарфоровые воронки. Расстояние между проводами в кирпичных стенах должно быть не менее 50 мм, в деревянных – не менее 100 мм (рис. 27).

Рис. 27. Конструкция прохода через стену: 1 – втулка; 2 – трубка; 3 – раствор цементно-алебастровый; 4 – воронка

Внутри здания на концы трубок помещаются втулки, а отверстия в стене заделываются алебастровым или цементным раствором.

Чтобы вода не скапливалась в отверстиях внутри стены, не попадала в фарфоровые воронки и резиновые трубки и не проходила внутрь здания, проходы через стены выполняются с уклоном в наружную сторону. С той же целью входные отверстия воронок и втулок после прокладки проводов заливают битумом или другой плавкой изоляционной массой.

Для ввода используется медный или алюминиевый кабель или изолированный провод в негорючей оболочке. При этом сечение провода или кабеля должно быть не меньше 2,5 мм 2для алюминия и 4 мм 2для меди.

В тех случаях, когда высота дома не соответствует габариту ввода, установленному Правилами устройства электроустановок, ввод провода в здание выполняют через трубостойку – стальную трубу с загнутым вниз верхним концом, снабженную приемными изоляторами, которые должны располагаться ниже изгиба и не ближе чем в 30 см друг от друга.

По способу прохода внутрь здания и закрепления трубостойки различают два типа: ввод трубостойкой через стену и ввод трубостойкой через крышу.

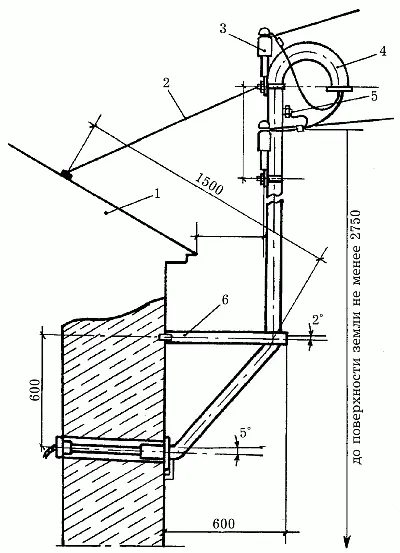

Наиболее удобен ввод трубостойкой через стену. Нижний горизонтальный конец трубы при этом должен быть укреплен в смете с уклоном 5° в наружную сторону, а в нижней точке изгиба трубы просверливается отверстие диаметром 5 мм для выхода конденсационной влаги (рис. 28).

Рис. 28. Ввод трубостойкой через стену: 1 – крыша; 2 – оттяжка; 3 – изоляторы; 4 – трубостойка; 5 – болт; 6 – кронштейн

Однако случается, что высота строения оказывается недостаточной для применения этого типа ввода. Если расстояние от поверхности земли до нижней точки трубостойки, устанавливаемой на стене, менее 2 м, от этого способа необходимо отказаться.

В таких случаях применяют ввод трубостойкой через крышу. Этот способ менее удобен, так как приходится обращать особое внимание на качество монтажа прохода через кровлю, чтобы обеспечить его надежную гидроизоляцию. Большие трудности представляет и закрепление трубостойки на крыше, которое производится в этом случае с помощью растяжек.

Читать дальше