Однако обычай регулярно принимать ванну на протяжении XIX века был отнюдь не общепринятым. Напротив, существовал целый ряд предрассудков относительно употребления горячей воды: считалось, что теплая ванна расслабляет и способствует нервным расстройствам, потере тонуса. Влажность ассоциировалась со слабостью: «Не следует принимать ванну чаще чем раз в месяц, – рекомендовали воспитатели, – долгое сидение в ванне развивает праздность и расслабленность, не подобающие молодой девушке» [311]. Частые горячие ванны, по мнению врачей, могли привести к снижению работоспособности – Бальзак, будучи по-дендистски чистоплотным, в период интенсивного писания прекращал принимать ванны, опасаясь утратить творческий настрой.

К мылу тоже относились с некоторым подозрением, опасаясь его «искусственности» и раздражающего действия на кожу. В медицинских трактатах 1840-х годов советовали мыться просто водой комнатной температуры, исключая при этом голову. Старинная максима «Saepe manus, raro pedes, nunquam caput» [312]все еще считалась золотым правилом. «Мытье волос часто является причиной головной и зубной боли», – предупреждали медики [313]. Предпочтение отдавали старинным методам: хорошенько расчесать волосы частым свинцовым гребешком, смазать жиром и затем посыпать отрубями или крахмальной пудрой. Так что жирный блеск причесок европейских красавиц середины XIX столетия имел прочную бытовую основу.

В подобных установках вполне различимы следы древнейших мифологических представлений. Голова издавна считалась неприкосновенной и табуировалась как особо священная часть тела; необходимость помыть или постричь волосы всегда обставлялась всяческими магическими предосторожностями [314]. Аналогичным образом можно усмотреть мифологическую основу в распространенном убежденииевропейцев XIX века, согласно которому женщине не рекомендовалось часто принимать ванну, ибо это могло роковым образом сказаться на ее способности иметь детей. Тут стоит отметить корреляцию между женским, грязным и плодовитостью, характерную для многих культур [315].

В общественном сознании того времени существовал еще целый ряд соображений по поводу мытья не столько внешне медицинского, сколько откровенно морального свойства. Оставлять наедине с самим собой в ванне молодого человека означало подвергнуть серьезному испытанию его добродетель. Интерес к собственному обнаженному телу почти автоматически подразумевал следующий шаг – искушение заняться самоудовлетворением. А это для пуританских воспитателей юношества был страшный грех. Поэтому в школах мальчиков обычно водили купаться в реке, теплые же ванны в порядке исключения разрешали больным. Относительно девочек моралистические опасения заходили так далеко, что вообще полагалось мыться в сорочке. Наибольший риск связывали с необходимостью гигиены детородных органов и в интересах скромности рекомендовали проводить весь процесс мытья и вытирания с закрытыми глазами. Для молодых людей, страдающих «тайными пороками», выпускали специальные ортопедические бандажи [316].

Подобная паническая сосредоточенность на эротизированной телесности была оборотной стороной ригористического морализма. Гигиенические процедуры, окруженные флером избыточной чувственности, могли быть реабилитированы в глазах общественности только строго научной необходимостью.

Развитие позитивизма и биологии в XIX веке сделало это возможным. На помощь пришли фундаментальные открытия: работы Луи Пастера и Джозефа Листера 1860-х годов сформировали научные представления о вирусах и микробах, а в 1880-е годы уже были идентифицированы бациллы тифа, холеры и туберкулеза. Пастер опроверг прежнюю теорию самозарождения микроорганизмов [317]и разработал методы асептики и антисептики. Однако его учение завоевало признание не сразу. В музее Пастера в Париже часть экспозиции посвящена полемике и дискуссиям по поводу его открытий. Свой институт микробиологии Пастеру удалось создать лишь в 1888 году.

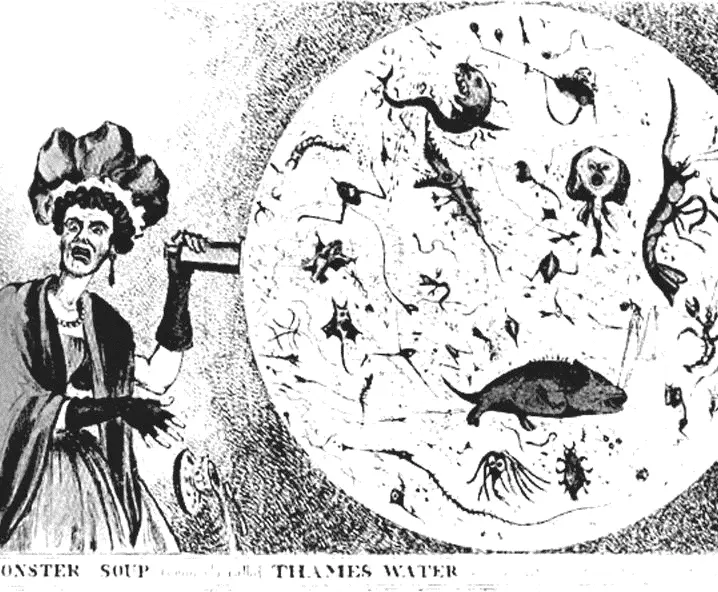

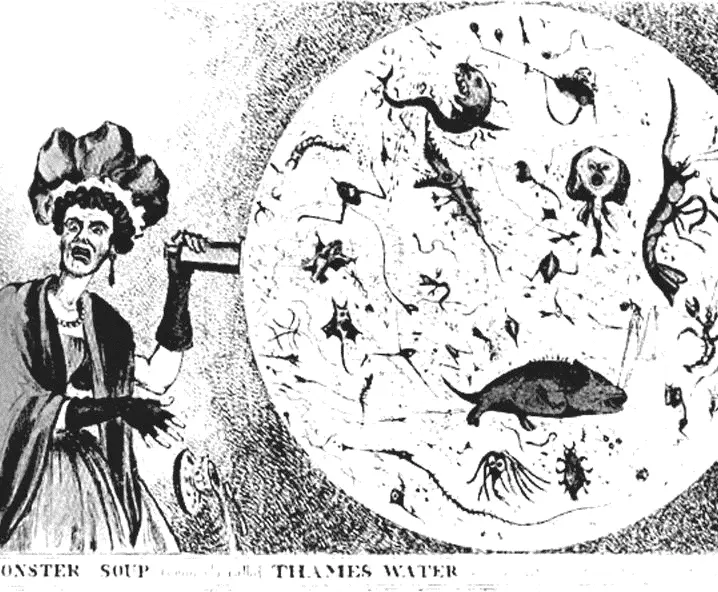

У. Хит. Чудовищная жидкость: вода из Темзы. 1828 г.

Эта революция в медицине вызвала постепенный переворот во взглядах на личную и общественную гигиену. К концу века уже были приняты меры по дезинфекции городских церквей, библиотек, питьевых фонтанчиков. Но самое главное – изменилось отношение к телесной гигиене. На смену видимой телесной грязи пришло понятие незримой инфекции. Были проделаны специальные замеры количества микробов в воде до и после принятия ванны. После серии опытов П. Ремлингер пришел к выводу, что мытье значительно сокращает количество бактерий на человеческой коже. Отныне вода стала восприниматься как союзник в борьбе против инфекционных болезней. Регулярные ванны теперь пропагандировались как оздоровительное и профилактическое средство. Это был кардинальный сдвиг в истории европейской гигиены.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу