В этом месте у Плутарха дан еще один очень интересный попутный комментарий: «Наряду с прочими дарованиями он обладал величайшим искусством пленять людей, применяясь к их привычкам иобразу жизни, чтобы стать похожим на них; в искусстве менять свой облик он превосходил даже хамелеона, который, по общепринятому мнению, не может принять только одного цвета – белого… Дело обстояло, однако, не так, чтобы он легко переходил от одной склонности к другой, меняясь при этом и внутренне, но, не желая оскорблять своим природным обликом тех, с кем ему приходилось иметь дело, он принимал облик, подобный им, скрываясь под этой маской» [49].

По сути, речь идет об универсальной общежительности модника, о его метаморфности, способности менять маски по собственному усмотрению. Это «хамелеонство» чрезвычайно важно: порой оно может восприниматься как деликатность и светская предусмотрительность, а порой – как бесхарактерность, беспринципность или даже самый изощренный цинизм, о чем у нас еще будет случай подумать на других примерах.

Позднее, уже в Новое время, денди именно из-за этой самой черты всегда будут подозревать в неискренности, появятся метафоры вечной игры, вечного лицедейства; но пока Плутарх великодушно оправдывает своего героя, объясняя все его галантностью.

Отметим также еще одну «тотемическую» черту Алкивиада, которая, как нам кажется, отразилась в его последователях-денди. Алкивиада часто сравнивали с львом. Началось все с того, что один раз в схватке, чувствуя, что противник его одолевает, Алкивиад укусил его и в ответ на упрек, что он кусается, как женщина, возразил: «Вовсе нет, как львы» [50]. Образ льва закрепился за ним как эмблема силы и благородства, что к тому же подкреплялось изяществом его телесной пластики. На «львиность» также ссылались, когда имели в виду его властное своеволие:

К чему было в Афинах льва воспитывать? А вырос он – так угождать по норову [51].

Вероятно, не случайно слово «лев» стало синонимом светского «щеголя» в Европе XIX века, во многом обгоняя по популярности термин «денди».

Итак, мы видим, что образ Алкивиада как мужчины-модника, предшественника денди, содержит вполне определенный пучок свойств:

– «распорядитель пира» и желанный гость повсюду;

– человек с огромной уверенностью в себе, намеренно идущий на риск, создающий ситуации на грани фола и, вероятно, получающий от этого особое наслаждение;

– тотемический лев;

– «арбитр элегантности», судья красоты, с чьими вердиктами не спорят, даже если они кому-либо обидны;

– «хамелеон», умеющий меняться в зависимости от обстоятельств, общаться в разных стилях.

– андрогин, персонаж «неопределенного духовного пола».

Все эти черты будут в дальнейшем преломляться в образе денди, но важно заметить, что они всегда выступают в связке, как комбинация свойств.

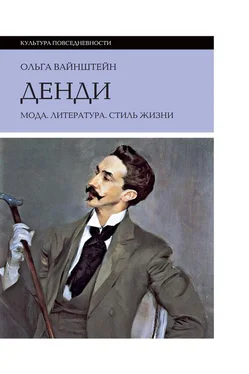

Мужчины-модники: исторические типы

Человек, чье единственное ремесло – быть элегантным, во все времена резко выделяется среди других.

Ш. Бодлер

Главное отличие модника – приоритетное внимание к собственной внешности и одежде. Красоту облика он ценит больше комфорта, что в принципе для мужчин достаточно необычно. Соблазн моды оказывался неодолимым даже для интеллектуалов: классик итальянской поэзии Франческо Петрарка в молодости являл собой тип «fashion victim» – жертвы, или даже мученика моды. «Ты помнишь, – пишет он брату в 1349 году о днях юности, – что это была за мания одевания и переодевания, ежеутренне и ежевечерне повторявшийся труд; что это был за страх, как бы прядка волос не выбилась из приданной ей формы, как бы порыв ветерка не спутал прилизанные и причесанные кудри; что это было за шараханье от встречных и настигающих четвероногих, чтобы случайные брызги не попали на чистую и надушенную тогу, чтобы не утратила она от толчков оттиснутые на ней складки…

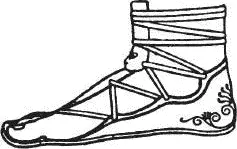

Что скажу о сапогах? По видимости защищая ноги, какой частой и непрестанной они теснили их войной! Мои, честно сказать, они вовсе бы вывели из употребления, не решись я под давлением крайней необходимости лучше оскорбить немножечко чужие взоры, чем терзать собственные жилы и суставы.

К.Верне. Инкройябль. 1797 г.

А щипцы для завивки и заботы о прическе? Сколько раз боль прерывала наш сон, и без того отложенный ради этих трудов! Какая пиратская пытка мучила бы нас жесточе, чем мы себя мучили собственными руками? Сколько раз, глядя поутру в зеркало, мы видели ночные рубцы на воспламененном лбу и, собравшись блеснуть волосами, вынуждены были теперь прятать лицо! Не говоря уж об этих мелочах, сколько трудов, сколько бессонных ночей мы с тобой положили на то, чтобы безумие наше стало широко известно и мы сделались бы притчей во языцех для многих людей!» [52]Петрарка здесь вспоминает о грехе юношеского тщеславия, но описание «слабостей» певца Лауры и автора поздней проникновенной «Книги о презрении к миру» столь заразительно, что наверняка вызовет симпатию у современного неравнодушного читателя.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу