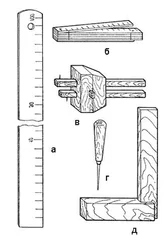

Рис. 12. Инвентарная деревянная порядовка

К наружной поверхности стен порядовки устанавливают таким образом, чтобы стороны, на которых размечены ряды кладки, были обращены внутрь здания, откуда осуществляется кладка. Порядовку крепят к кладке стальными держателями П-образной формы.

Делается это так. В горизонтальные швы по ходу кладки через каждые 6–8 рядов по высоте вводят держатели, располагая их один над другим. Скобы должны войти в стену своими концами и поперечной планкой. Уложив над вторым держателем один-два ряда кирпичей, в скобы вставляют порядовку и закрепляют ее деревянными клиньями (рис. 13) . К порядовкам зачаливают шнур-причалку, по которому ведут кладку. Шнур-причалку устанавливают и переставляют с помощью двойной скобы, которая удерживается на рейке порядовки натяжением шнура-причалки и в результате трения между скобой и порядовкой.

Рис. 13. Крепление порядовки к кладке

Порядовку снимают вместе с держателями, не вынимая клиньев, для чего ее осторожно раскачивают в направлении, перпендикулярном к поверхности стены. Держатели, преодолевая сопротивление раствора, выходят из горизонтальных швов кладки, и порядовку поднимают вместе с ними. Инвентарные порядовки делают также из металлического уголкового профиля 60 х 60 х 5 мм. На ребрах уголка порядовки через каждые 77 мм нарезаны деления глубиной 3 мм или просверлены отверстия для закрепления шнура-причалки.

Раствор связывает воедино отдельные кирпичи, блоки, камни и печные приборы. Прочность этих связей напрямую зависит от качества используемого раствора, причем для каждого элемента нужно применять определенный его вид.

Качество строительного раствора варьируется в зависимости от процентного содержания его компонентов. Их два вида: вяжущие (глина, цемент) и заполнитель (шлак, песок). Густота раствора во всех случаях зависит от количества добавленной в него при замесе воды.

По применению вяжущих компонентов все растворы делятся на:

— цементные;

— известковые;

— гипсовые;

— смешанные (содержащие два вяжущих компонента).

Следует также отметить, что синтетические вяжущие компоненты, как и органические, плохо выдерживают длительное воздействие высоких температур, поэтому для кладки печей используются только минеральные вяжущие материалы — глина, цемент, известь и гипс.

Главным недостатком глиняного раствора является его неустойчивость к воздействию влаги, поэтому глиняный раствор используют только при кладке основного массива печи. Для возведения печной трубы или фундамента он непригоден.

Шов глиняного раствора не должен превышать по толщине 5 мм, иначе под действием высоких температур он начнет трескаться, и в образовавшиеся пустоты будет проникать воздух, ухудшая работу печи. Такой раствор нужно готовить из хорошей глины и мелкого просеянного песка с диаметром песчинок не более 1 мм. Раствор следует тщательно перемешать.

Глиняные растворы подразделяются на жирные, нормальные и тощие.

Жирные растворы обладают хорошей пластичность, однако сильно растрескивается при высыхании.

Тощие растворы практически не имеют пластичности, крошатся и весьма непрочны.

Нормальные растворы при правильно подобранном сочетании вяжущего компонента и заполнителя в меру пластичны, практически не подвержены растрескиванию при высыхании, дают минимальную усадку, т. е. почти не меняют своего объема. Именно ими рекомендуется пользоваться при возведении печей.

Густота раствора — фактор немаловажный. На вид правильно приготовленный раствор должен быть однородным, т. е. участков из одного заполнителя или глины быть не должно. По своей густоте раствор должен напоминать сметану, это легко проверить. При кладке намоченного кирпича лишний раствор должен легко выдавливаться тяжестью самого кирпича и при легком нажиме на него рукой.

Нелишним будет проверить и качество используемой глины. Сделать это можно следующими способами.

Готовится несколько растворов с различным содержанием глины и песка. Делается это так. Отмеряют пять одинаковых порций глины, после первую порцию оставляют в чистом виде, во вторую порцию добавляют 10 % песка, в третью — 25 %, в четвертую — 75 % и в пятую — 100 %, т. е. столько же, сколько и глины. Если известно, что глина жирная, то количество песка берется для второй порции 50 %, для третьей — 100 %, для четвертой — 150 % и для пятой — 200 % от количества глины.

Читать дальше