Печь стоит рядом с дверью, но устье смотрит не на противоположную от входа, а на боковую стену. Красный угол расположен так же, как и в севернорусской избе, а вот печной – у входа, весь на виду, поэтому он является одновременно и кухней, и прихожей.

Других вариантов нет. Спрашивается, куда же отнести дома со срединным расположением печи? Ну, во-первых, оно совершенно не свойственно жилищам восточнославянских народов. Археологи, правда, выделили довольно обширный район – от Днепровского левобережья до верховий Западной Двины, где когда-то преобладали жилища с очагом посередине, но то были дославянские поселения, в которых пользовались преимущественно открытым огнем (яма, обмазанная глиной или обложенная камнями). Появление камерного очага (печи) потребовало его перемещения из центра на периферию, что и наблюдается при раскопках культурных слоев VI–VIII веков.

Во-вторых, до XIX века жилая часть крестьян-ской избы была однокомнатной и только позже стала превращаться в 2–3-комнатную, отчего для равномерного обогрева всех помещений печь пришлось ставить ближе к середине дома.

Несмотря на значительную материалоемкость, возведение русской печи требовало минимальных денежных затрат: песок, глина, камни, вода – все это было под рукой.

Если в округе отсутствовал камень, печь лепилась из глины, и такие глинобитные печи стояли по сто лет. Если в дефиците была глина, печи клали из каменных глыб и плит, скрепляя их специальными каменными клиньями, а глиной только промазывали щели.

Кирпичные печи стали класть относительно недавно, да и то кирпич в основном не покупали, а с помощью нехитрого приспособления делали самостоятельно. Самодельный кирпич не обжигался, а только просушивался; обжиг происходил уже при топке печи.

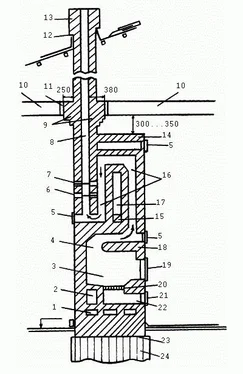

Следует отметить постоянность русской печи. Сформировавшись около 10 веков назад, ее конструкция с тех пор дополнилась только одним нововведением – дымовой трубой. Все остальные конструкции, которые предлагались, не привились. Даже история с трубой далеко не однозначна: утвердившись, труба так и не сделалась органичной частью русской печи, а в значительной степени осталась просто приставкой.

В последние 10–15 лет горожане начали приобретать дома в сельской местности. Во многих из них сохранились русские печи. Новые хозяева отзываются о них чаще всего отрицательно: и места много занимают, и пользы от них вроде никакой. Одним словом, у печного шестка сошлись две точки зрения – традиционно-крестьянская и дачно-городская. И стало видно, что для горожанина русская печь – загадка. Ее нужно вновь открыть, с ней нужно подружиться, и она любовно согреет, порадует общением с живым огнем, создаст атмосферу неповторимого уюта и причастности к нашей многовековой истории.

Печь – традиционное отопительное устройство, применявшееся на протяжении тысячелетий. Знания и опыт в искусстве сооружения печей многие столетия оставались мерилом зрелости и талантливости народа. Особенно почитались печных дел мастера у тех народов, чья жизнь протекала в суровых климатических условиях.

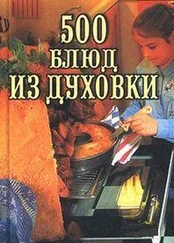

Основная особенность печи, известной всему миру как русская – горнило, которое разогревается до 200° C. Пекари знают, что это как раз та температура, которая требуется для выпечки хлеба. Специалисты по русской кухне добавят, что разогретое горнило часами хранит тепло, а значит, в нем можно томить молоко, варить рассыпчатые каши, готовить жаркое. Вкус пищи, приготовленной в печи, не забывается, тут русская печь вне конкуренции по сравнению с другими очагами.

Первые русские печи были глинобитными, промятую глину иногда армировали соломенной сечкой. Процесс набивки печей глиняной массой был сложен, его доверяли только опытным мастерам, поэтому нередко горнило возводили на срубе из бревен. На опалубку набивали свод и, не вынимая ее, поднимали стены. Конструкция сохла несколько дней, а потом ее обжигали несколько недель на малом огне.

Русские печи появились в начале XV века и сначала не имели дымовых труб, то есть топились по-черному. Эти печи получили название курных и быстро сделались основным (а для крестьян и единственным) средством отопления и приготовления пищи. Название не было случайным: печь действительно курилась, большой огонь в ней нельзя было развести, не рискуя поджечь деревянное подпечье, да и сам дом.

Дым заполнял все помещение и выходил наружу через верхний притвор приоткрытых входных дверей. Через порог этих дверей в дом поступал холодный воздух. Так продолжалось почти до середины XV века, когда в стенах стали делать небольшие отверстия для выхода дыма. После топки печи эти отверстия заволакивали – закрывали деревянными заслонками, поэтому вскоре их стали называть волоковыми окнами. Топили печи и по-серому – дым выпускали на чердак, откуда он постепенно уходил через слуховые окна и щели кровли.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу