В склянку с узким горлышком налейте 20 мл 25 %-ного раствора аммиака (лучше делать это под тягой или на свежем воздухе) и добавьте 2 г основного карбоната меди. Закрыв склянку резиновой пробкой, взболтайте смесь, чтобы получилась темно-синяя однородная жидкость. Это медноаммиачный раствор. У него есть очень важное свойство: он способен растворять целлюлозу (клетчатку).

К двум небольшим склянкам подберите резиновые пробки и разлейте в эти склянки темно-синий раствор. В одну бросайте маленькими кусочками аптечную хлопчатобумажную вату; бросив очередную порцию ваты, закройте склянку пробкой и взболтайте содержимое. Во второй склянке точно так же, маленькими кусочками, растворите белую промокательную или фильтровальную бумагу. И в том и в другом случае должны получиться вязкие растворы, по густоте напоминающие сироп. Из них можно выделить клетчатку, составляющую основу волокна. Чтобы удостовериться в этом, налейте в стакан разбавленный уксус и по каплям прибавляйте любой из прядильных растворов. Хлопья клетчатки выпадут в осадок.

Однако из хлопьев пряжу не приготовить. Как же получить из раствора нить? Так же, как на заводе — продавливая раствор через узкое отверстие, причем в раствор серной кислоты — в нем фиксируется форма нити.

Чтобы посмотреть, как это происходит, поставьте такой опыт: в стакан с 10 %-ным раствором серной кислоты капайте из пипетки медноаммиачный раствор ваты или промокательной бумаги. Часть раствора будет опускаться на дно, оставляя за собой блестящую нить. Попробуйте ухватить эту нить пинцетом и осторожно вытянуть ее из стакана. Это и есть настоящее медноаммиачное волокно. Правда, нить получилась не очень ровной. Но это поправимо. Только ставить опыт надо вдвоем: один будет формовать нить, а другой извлекать ее из раствора.

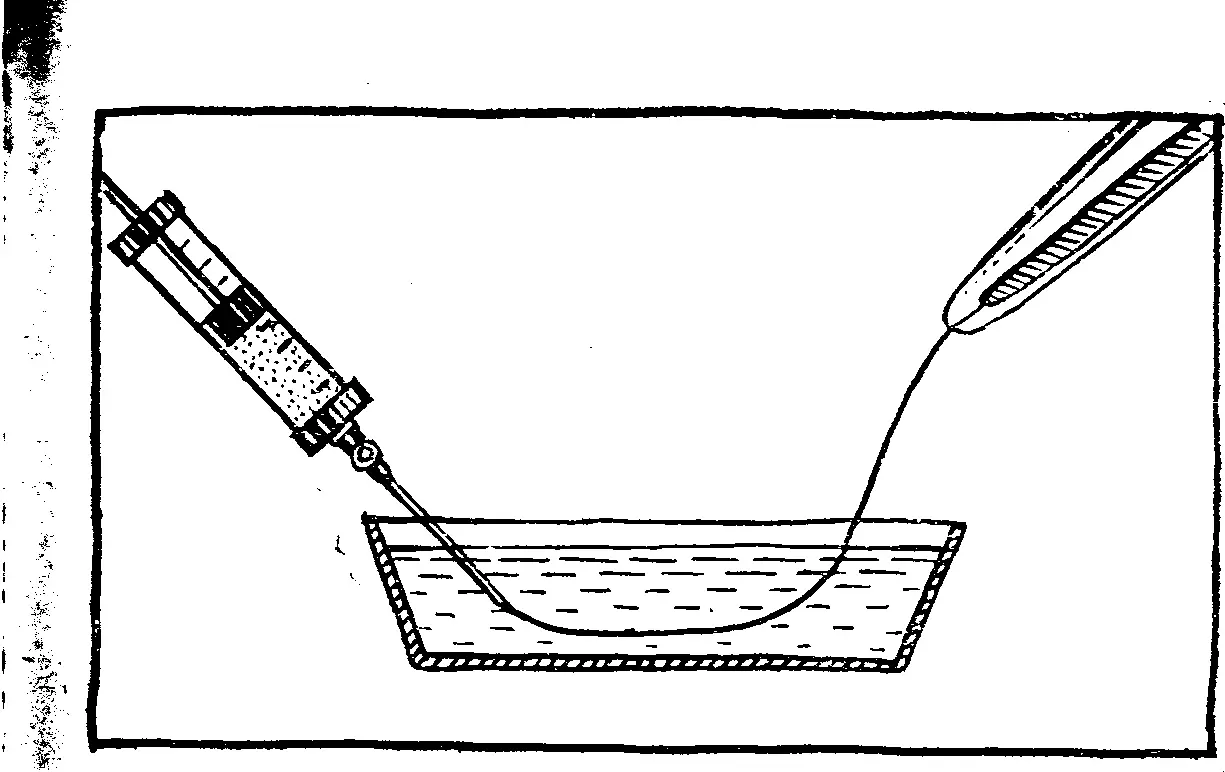

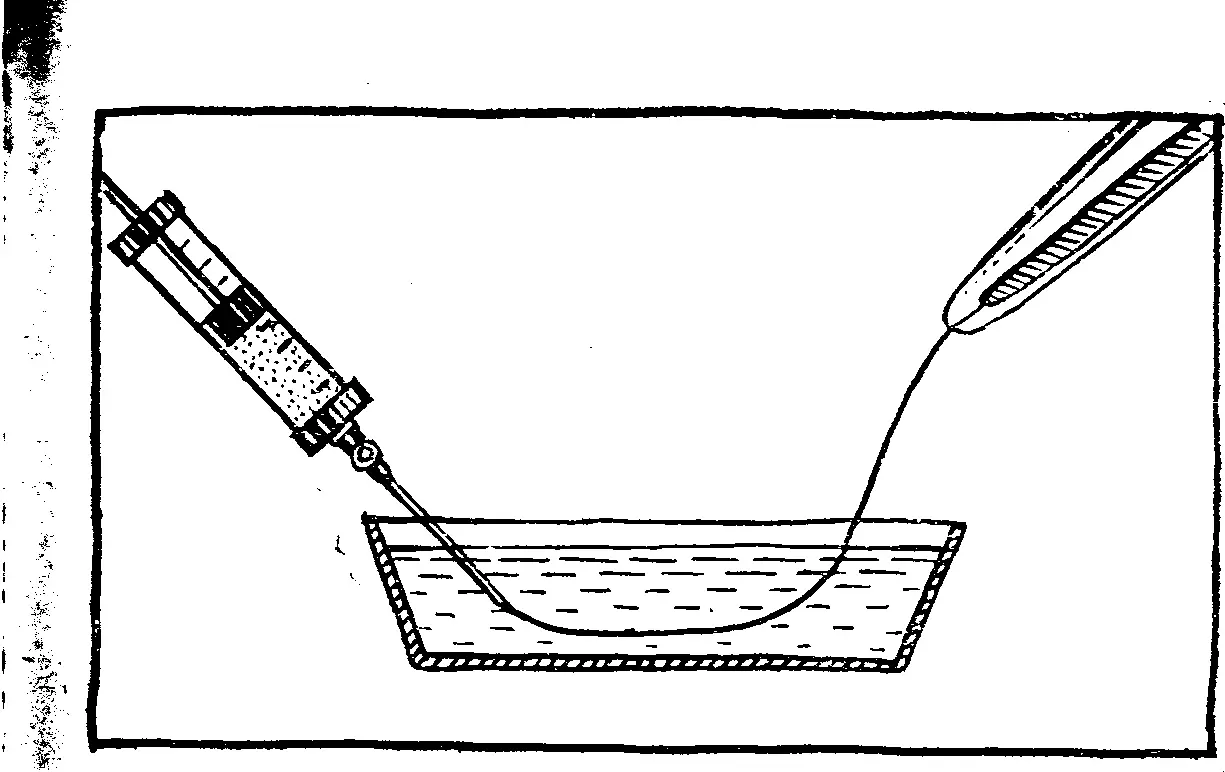

Иглу от медицинского шприца вставьте по возможности плотнее в резиновую трубку с толстыми стенками. В трубку налейте прядильный раствор, закройте ее пробкой и погрузите иглу в ванночку или кювету с раствором серной кислоты. Ваш товарищ должен стоять с пинцетом наготове: вы будете сжимать постепенно трубку, а он подхватит пинцетом образовавшуюся нить и протянет ее через раствор, налитый в ванночку.

Такой опыт после небольшой тренировки обычно удается хорошо. Для удобства попробуйте наматывать полученную нить на катушку. Вместо резиновой трубки можно взять большой шприц или старый велосипедный насос.

И вискозное, и ацетатное волокно получают примерно так же, только берут другие растворители для клетчатки. Во всех случаях ее молекулы располагаются таким образом, что образуется ориентированная нить.

Из нити, вами полученной, не соткать, наверное, и платочка. Но мы к этому и не стремились. Этот раздел книги называется, как вы помните, «Своими глазами», а вы и впрямь увидели собственными глазами, как из невзрачной бумаги, растворенной в темно-синей жидкости, получилась красивая шелковая нить.

Вот и последний опыт в нашей книге. Он, наверное, несколько сложнее предыдущих, потому что для него придется самостоятельно изготовить небольшой прибор. Мы назвали его химическим сторожем, а более строгое его название — хемотронный датчик. Хемотроника — новая отрасль науки, она возникла на стыке электроники и химии. В отличие от электроники она изучает процессы в жидкости, где передвигаются ионы. Так как ионы намного тяжелее электронов, то хемотронные процессы идут медленнее. Но далеко не всегда быстродействие — самое главное. Хемотронные устройства очень надежны, им уже сейчас находят много применений.

Разумеется, настоящие хемотронные приборы сложны. И все же вы можете сделать модель одного такого устройства — датчика. Прежде всего, любопытно посмотреть, как работают хемотроны. А вдобавок этот датчик наверняка сослужит вам добрую службу.

Сначала изготовьте цилиндрический корпус. Лучше всего было бы выточить его из оргстекла на токарном станке, но это не обязательно; корпус можно и склеить из отдельных пластинок оргстекла, в этом случае он будет прямоугольным. Примерный диаметр круглого корпуса—40 мм, а высота около 20 мм. С торцов цилиндра надо выточить две полости глубиной около 5 мм и диаметром 30 мм, так чтобы между ними осталась толстостенная перемычка. Непосредственно под перемычкой просверлите горизонтально отверстие диаметром 2–3 мм для заливки электролита и подберите к этому отверстию плотную пробку. Затем с противоположной стороны корпуса просверлите одно под другим еще три отверстия для электродов диаметром чуть больше миллиметра. Центральный электрод должен находиться в перемычке, верхний и нижний — в соответствующих полостях.

Читать дальше