1 ...6 7 8 10 11 12 ...32 Свинец. Соединения свинца – яды, действующие на все живое, но вызывающие изменения особенно в нервной системе, крови и сосудах. Органические соединения свинца (тетраметилсвинец, тетраэтилсвинец) – сильные нервные яды, являются активными ингибиторами обменных процессов. Для всех соединений свинца характерно кумулятивное действие. ПДК свинца в воде водоемов составляет 0,03 мг/л, лимитирующий показатель – санитарно-токсикологический.

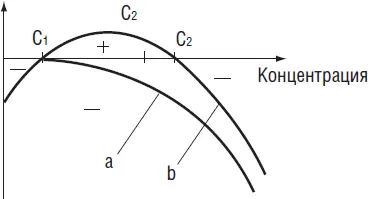

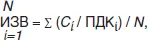

Рис. 1. Характер эффекта, оказываемого элементом на организмы, в зависимости от его концентрации в воде: а – токсиканты, b – микроэлементы.

Спектр органических примесей очень широк:

• группа растворенных примесей:

• гуминовые кислоты и их соли;

• гуматы натрия, калия, аммония;

• некоторые примеси промышленного происхождения;

• часть аминокислот и белков;

• группа нерастворенных примесей:

• фульвокислоты (соли) и гуминовые кислоты и их соли;

• гуматы кальция, магния, железа;

• жиры различного происхождения;

• частицы различного происхождения, в том числе микроорганизмы.

Содержание органических веществ в воде оценивается по методикам определения окисляемости воды, содержания органического углерода, биохимической потребности в кислороде, а также поглощения в ультрафиолетовой области.

Величина, характеризующая содержание в воде органических и минеральных веществ, окисляемых одним из сильных химических окислителей при определенных условиях, называется окисляемостью. Существует несколько видов окисляемости воды: перманганатная, бихроматная, иодатная, цериевая (методики определения двух последних применяются редко).

Окислители могут действовать и на неорганические примеси, например, на ионы Fe 2+, S 2-, NO -2, но соотношение между этими ионами и органическими примесями в поверхностных водах существенно сдвинуто в сторону органических примесей, то есть «органики» в решающей степени больше.

В подземных водах (артезианских) это соотношение – обратное, то есть органических примесей гораздо меньше, чем указанных ионов. Практически их совсем нет. К тому же неорганические примеси могут определяться непосредственно индивидуально.

Для природных малозагрязненных вод рекомендовано определять перманганатную окисляемость (перманганатный индекс); в более загрязненных водах определяют, как правило, бихроматную окисляемость (ХПК).

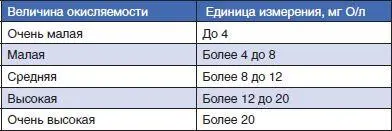

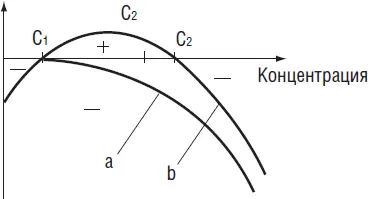

Окисляемость перманганатная измеряется мгО/л, если учитывается масса ионов кислорода в составе перманганата калия, пошедшего на окисление «органики», или мг KMnО 4/л, если оценивается количество перманганата калия, пошедшего на окисление «органики» – табл. 13.

Таблица 13. Характеристика вод по перманганатной окисляемости

Интегральные показатели качества вод – индексы качества

Каждый из показателей качества воды в отдельности хотя и несет информацию о качестве воды, все же не может служить мерой качества воды, т. к. не позволяет судить о значениях других показателей. Вместе с тем, результатом оценки качества воды должны быть некоторые интегральные показатели, которые охватывали бы основные показатели качества воды (либо те из них, по которым зафиксировано неблагополучие).

Гидрохимический индекс загрязнения воды

В простейшем случае, при наличии результатов по нескольким оцениваемым показателям, может быть рассчитана сумма приведенных концентраций компонентов, т. е. отношение их фактических концентраций к ПДК.

Сумма приведенных концентраций может рассчитываться только для химических веществ с одинаковым лимитирующим показателем вредности – органолептическим и санитарно-токсикологическим.

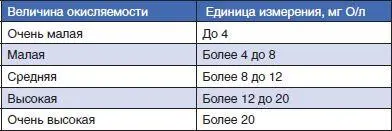

При наличии результатов анализов по достаточному количеству показателей можно определять классы качества воды, которые являются интегральной характеристикой загрязненности поверхностных вод. Классы качества определяются по индексу загрязнения воды (ИЗВ), который рассчитывается как сумма:

где С ί – фактическая средняя концентрация ί-й примеси за контролируемый период, мг/л;

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Николай Торицын - Краткое руководство по добыче и очистке воды в природных условиях [Учебное пособие]](/books/437851/nikolaj-toricyn-kratkoe-rukovodstvo-po-dobyche-i-och-thumb.webp)