Слева: Дональд Дэвис (1924–2000)

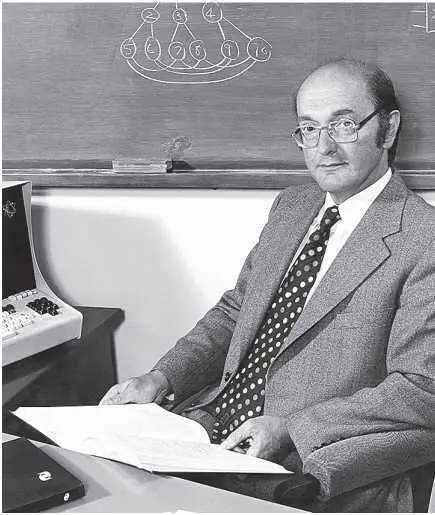

Пол Бэран (1926–2011)

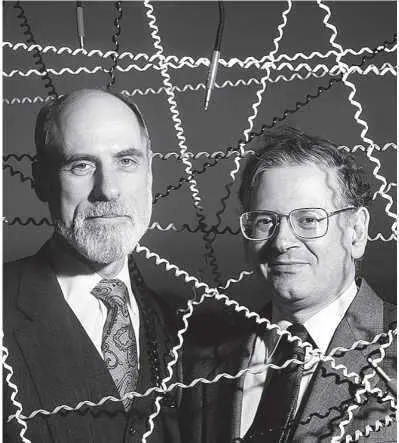

Слева: Леонард Клейнрок (род. в 1934 г.)

Винт Серф (род. в 1943 г.) и Боб Кан (род. в 1938 г)

А затем Бэрану пришлось столкнуться с реальностью, сопутствующей инновациям: прочно окопавшаяся бюрократия сопротивляется изменениям. RAND рекомендовала идею сети с коммутацией пакетов ВВС. Там, после детального изучения вопроса, решили ее осуществить. Но затем министерство обороны приняло решение, что любое подобное начинание, чтобы его могли использовать все рода войск, должно регулироваться Управлением информационного обеспечения. Бэран понял, что у Управления никогда не будет ни желания, ни возможности построить его сеть.

Тогда Бэран предпринял попытку убедить AT&T дополнить свою обычную сеть передачи голосовой информации с коммутацией каналов сетью передачи данных с коммутацией пакетов. «Они отбивались руками и ногами, — вспоминает он. — Было испробовано все, что только возможно, чтобы не дать проекту ход». AT&T даже карты своих коммуникационных каналов не дали RAND, так что Бэран был вынужден использовать комплект, попавший к нему в руки благодаря утечке информации. Он несколько раз ездил в штаб-квартиру AT&T на Нижнем Манхэттене. Во время одного из визитов он встретился с неким руководителем высшего звена, инженером старой закалки, специалистом в области аналоговой техники. Тот был совершенно огорошен, когда Бэран объяснил, что с помощью его системы данные можно передавать туда и обратно без того, чтобы выделенная линия оставалась все время открытой. Бэран рассказывал: «Он закатил глаза, как бы давая понять своим коллегам, присутствовавшим в комнате, что не верит в это ни на йоту». После паузы этот начальник добавил: «Сынок, послушай, телефон работает так…» — и начал свысока объяснять ему простейшие вещи.

Бэран продолжал настаивать на своей казавшейся абсурдной идее: сообщение можно разделить и молниеносно передать в виде крошечных пакетов по сети. Тогда AT&T провела серию семинаров для него и еще нескольких не работавших в компании людей, где им объясняли, как на самом деле работает система. Бэран с восторгом рассказывал: «Чтобы объяснить, как работает вся система в целом, им потребовалось девяносто четыре докладчика». Когда все закончилось, один из руководителей AT&T спросил у него: «Ну, теперь вы понимаете, почему коммутация пакетов работать не будет?» К его великому огорчению, Бэран ответил просто: «Нет». И опять AT&T зашла в тупик. Слишком труден был вопрос выбора, когда речь шла об инновациях. Компания отказалась рассматривать совершенно новый тип сети передачи данных в связи с тем, что слишком много было вложено в традиционные каналы передачи информации [497] .

Итогом работы Бэрана стали одиннадцать томов детального технического анализа под общим названием «К вопросу о распределенных коммуникациях». Эту работу он закончил в 1964 году. Бэран настаивал, что работа не должна быть засекречена. Он считал, что подобная система окажется наиболее эффективной, если и у русских будет нечто подобное. Хотя Боб Тейлор прочел кое-что из работы Бэрана, никто другой в ARPA с ней знаком не был. Его идеи оставались практически незамеченными, пока в 1967 году на конференции в Гатлинберге на них не обратил внимание Ларри Робертс. Вернувшись в Вашингтон, Робертс раскопал тома докладов Бэрана, стряхнул с них пыль и приступил к чтению.

Робертс раздобыл и статьи английской группы Дональда Дэвиса, суть которых изложил Скентлебери в Гатлинбурге. Дэвис был сыном служащего из Уэльса, работавшего в конторе угольной шахты, который умер в 1924 году, через несколько лет после рождения сына. Дэвиса воспитывала мать. Они жили в Портсмуте, где мать работала в Главном почтовом управлении Британии, в ведении которого находилась и государственная телефонная система. Детство Дэвиса прошло за игрой с телефонными проводами. Затем он окончил Имперский колледж в Лондоне по специальностям математика и физика. Во время войны он работал в Бирмингемском университете, где под руководством Клауса Фукса (как оказалось впоследствии, советского шпиона) принимал участие в секретной британской программе разработки атомного оружия. Затем он перешел на работу к Алану Тьюрингу в Национальную физическую лабораторию, где тот занимался построением автоматической вычислительной машины, компьютера с хранимой в памяти программой.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Джонатан Макмиллан - Конец банковского дела [Деньги и кредит в эпоху цифровой революции]](/books/408207/dzhonatan-makmillan-konec-bankovskogo-dela-dengi-thumb.webp)