Захватило оно и Шукшина, но не легок был его путь к экрану. Конечно, благодаря профессиональному обучению он знал, что такое композиция кадра, переходы, киносимволы, кинометафоры, понимал значение монтажа, но на практике был еще робок, не уверен, кинематографическое мастерство ему пока не давалось – искупалось же все художнической остротой зрения, с которой он высматривал своего героя. С моей точки зрения, не было у него кинематографического видения. Учись этому, не учись, а если твоя природа, точнее, психика не подразумевает такой душевной организации, которой присуща постоянно пульсирующая игра мысли и воображения, не будешь ты настоящим художником экрана, ибо этот вид искусства требует способности одновременно и к обобщению, и к символизации.

С тем я и шла к Шукшину, самонадеянно думая не только от него что-нибудь почерпнуть, но и ему нечто вложить. Но оказавшись перед ним, я интуитивно почувствовала его человеческую необычность и значительность, и все приготовленные умные слова вылетели из головы. Остались только простые прямые вопросы. Как воплощается на экране шукшинская проза? Доволен ли сам Шукшин кинематографической автоинтерпретацией своих произведений? И возможно ли вообще передать на экране глубинный смысл его рассказов?

Наш разговор, записанный позже как один диалог, не раз прерывался и продолжался после Нового года от случая к случаю уже в Москве. Он легко настраивался на одну со мной волну, четко мыслил и формулировал. Если что-то не нравилось, с плеча рубил: «не надо», «не хорошо», «это у нас не получилось». Правда, от этого у него всегда портилось настроение. Он был ранимый, тонко чувствующий человек с «содранной кожей», остро переживавший даже мелкие неудачи.

Никогда я не видела у него на столе «злодейки с наклейкой», даже духа спиртного не было в доме. Он пил только черный чай и кофе, правда, заваривал так, что всякий раз извинялся: «Не могу вас угостить, вы это пить не будете».

Магнитофона у меня не было, да и не нравилось мне работать с магнитофоном – сказывалась устоявшаяся привычка брать все на карандаш, да и Шукшин чувствовал себя свободней, говорил без оглядки. Я не отдавала себе отчета, сколь важна для него наша совместная работа – ведь впервые выходил он на разговор о Степане Разине. Только потом мне стало ясно, до какой же степени я была не готова к такому серьезному разговору – очень уж далека от разинской темы. Но как бы то ни было, а «беседа за рабочим столом» состоялась. Она была опубликована в августе 1971 года в журнале «Искусство кино».

* * *

Когда-то знаменитый Иван Александрович Пырьев говорил мне: «Будь я писателем, запретил бы экранизировать свои произведения. Если я разрешил бы, то лучшему другу, брату. Человеку, с которым – одно дыхание, одно сердце. А скорее всего, сам попытался бы привести на экран своих героев. Окончил бы режиссерский факультет, овладел кинематографической спецификой и попытался обойтись без посредников между собой и зрителем».

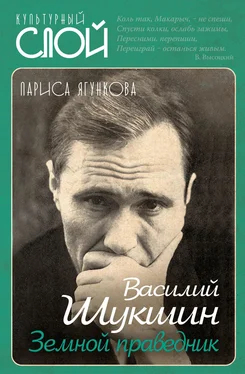

Можно подумать, именно так и поступил Василий Шукшин: выбрал режиссуру, как необходимое творческое подспорье и как продолжение своего главного в жизни дела. Между тем, по словам самого Шукшина, писать прозу он начал только в стенах ВГИКа, а вполне ощутил свое литературное призвание лишь после окончания института, уже будучи актером и режиссером. Сценарии Шукшина, созданные на материале его собственных литературных произведений, как правило, обладали несомненной цельностью. И в то же время фильмы, по ним поставленные, не всегда отвечали требованиям кинематографической выразительности. В чем же причина этих видимых просчетов?

Чтобы начать разговор о принципах экранизации литературных произведений, о путях воплощения на экране художественной прозы, я задаю Шукшину «каверзный» вопрос:

– Зачем писателю стремиться к экрану?

– Скажите, кто из писателей откажется выступать со своей программой перед многомиллионной аудиторией? – вопросом на вопрос отвечает Шукшин. – Какой писатель откажется войти в самый тесный контакт с публикой, которая тут же, не сходя с места, дает ему доказательства своего одобрения, понимания, сочувствия (или недоумения, непонимания), заставит его взглянуть на себя самого со стороны такими требовательными, испытующими глазами, какими отроду не приходилось ему смотреть на себя. Какой художник откажет себе в искушении предстать перед таким судом, чтобы познать самого себя?

Читать дальше