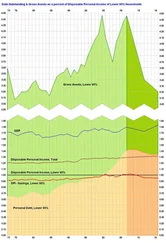

Ценность денег основывается на том, что их трудно заиметь, что они редкость. Византийский золотой солид был надежен, потому что был редкостью: золота в те века добывали в десятки раз меньше. Правда, и торговый обмен не имел такого объема. Переход к бумажным деньгам еще полтора века назад вызывал в США смех. Сам по себе он не приводил бы к инфляции и был бы даже удобным, если бы был эффективный контроль за эмиссией банкнот. Денежная масса должна соответствовать реальным ценностям, на которых она основывается и которые обслуживает. К. Маркс писал: «Выпуск бумажных денег должен быть ограничен тем их количеством, в каком действительно обращалось бы символически представленное ими золото (или серебро)». Это правило довольно последовательно соблюдалось, например, в послевоенной ФРГ. Немецкая марка была поэтому наиболее твердой валютой. Именно этим объясняется ностальгия немцев по Deutsche Mark.

В США, однако, кем-то неведомым, кем-то ни перед кем не ответственным и самодержавным было решено, что все это устаревшие и непрактичные правила. Было решено печатать столько долларов, сколько потребуется. Требовалось много, чтобы покрывать всевозможные дефициты, чтобы наращивать военную мощь. Никто не знает, сколько долларов напечатано! Встречается цифра в 128 триллионов на 2000 г. Вдобавок американцы наводнили мир самыми диковинными ценными бумагами на сумму в 400 триллионов долларов. Известно, что 75 % бумажных денег во всех валютах мира составляют доллары, что 80 % их находится вне территории США и большая часть зарубежных долларов – сотенные купюры, каких в самих США во много раз меньше. Они редки в обращении, не то что в России – сплошные сотни.

Все большее число людей в мире начинают понимать, что эти триллионы долларовых банкнотов ничем реально ценным не обеспечены и не могут быть обеспечены ни всем национальным достоянием Америки, ни всей мировой экономикой. Надо к тому же учесть, что эти горы бумажных долларов не соответствуют ежегодному производству реальной экономики США, которая составляет не более 10 % их ВНП. Прочие 90 % – это виртуальные ценности. Японские экономисты еще десять лет назад считали, что реальная стоимость доллара в лучшем случае составляет 6–8 % от номинальной. Расчеты назревшей девальвации доллара крайне разбросаны – от 80 % до 10 %. В итоге вывод: доллар продолжает господствовать в мире по инерции, из-за неосведомленности обывателя о его состоянии. Это fiat-money – деньги на веру .

Полмира подсели на долларовую иглу, в том числе Россия, несмотря на то, что Россия последняя вполне самодостаточная страна в мире.

* * *

С появлением евро «зеленый вездеход» забуксовал. Когда-то знаменитый английский экономист Д. М. Кейнс писал, что в финансовых хитросплетениях разбирается не более чем один человек из миллиона. Действительно, давно замечено, что даже одаренные политики слабо разбираются в валютно-финансовых вопросах и потому склонны полагаться на оценки советников, специально обученных этой современной форме алхимии. Советники эти часто оказываются плутами и мошенниками . Средневековые алхимики веками бились над тем, как из обычного металла получить золото. Современные алхимики преуспели: они научились получать вполне реальные ценности из ничего, как говорили римляне «creato ex nihio».

Мне довелось участвовать в симпозиумах, семинарах или дискуссиях католических ученых сообществ. Ученые этого направления высказывали, например, в Австрии необычные, «несвоевременные» мысли. Нужна ли такая бездуховная глобализация? Или к чему приведет беспрецедентная экономизация всех сфер нашей жизни, когда плоть одолевает дух! Зачем нужен такой некачественный рост производства и потребления? К чему приведут гипертрофированные финансы, спекулятивный рай, созданный неолибералами? Почему так неестественно, неорганично, беспредельно углубляется международное разделение труда и кому нужна такая раздутая международная торговля? Почему нельзя в основном полагаться на местное производство .

Меня поразила, однако, одна простая, но трудно улавливаемая мысль собеседников: реальная экономика производит конкретные товары и услуги, большая часть которых затем изымается из оборота в результате потребления. С деньгами происходит иначе: здесь действует «железный закон» бесконечного приращения капитала за счет процентов, процентов на процент и т. д.

В эпоху доллара впервые добавился на всемирной сцене фактор его неограниченной эмиссии. Обыватель обычно этого фактора не замечает. Но банкиры, центральные банки государств постоянно сталкиваются с этим то ли обманом, то ли паразитизмом, то ли все, вместе взятое. Можно себе представить, какие они испытывают чувства, когда сами они, считая каждый доллар, борясь с дефицитами и инфляцией, видят как банкиры одной страны без всяких усилий, таланта или трудолюбия печатают все новые горы долларов, которые затем грузовыми самолетами развозятся по всему миру.

Читать дальше