Вскоре у наместника появились и военные обязанности, так как наместник получил статус начальника войск, защищавших княжеские владения. Позже на наместника возложили политические дела в уезде, он стал выполнять отдельные поручения из центра. В обязанности наместника вошли и судебные дела. Гражданские тяжбы являлись важным источником дохода как для наместника, так и для князя. Мелкие преступления наместник рассматривал самостоятельно, а уголовные дела согласовывал с Москвой. (Все-таки решение о такой важной запятой в приговоре «казнить нельзя помиловать» великий князь оставлял за собой.)

Данные из исторических документов свидетельствуют об отрицательном отношении населения к наместникам и к их деятельности. Нередко местные жители жаловались великому князю, прося у него защиты от произвола чиновников. Были случаи, когда великий князь московский Иван ІІІ обращал особое внимание на действия наместников. Например, по жалобе лучан он предал суду своего наместника Ивана Оболенского, что явилось в то время строжайшей мерой, невиданной ранее.

Николай Михайлович Карамзин в своей «Истории государства Российского» пишет: «Два государя, Иоанн и Василий, умели навеки решить судьбу нашего правления и сделать самодержавие как бы необходимою принадлежностью России, единственным уставом государственным, единственною основою целости ее, силы, благоденствия. Сия неограниченная власть монархов казалась иноземцам тираниею, они в легкомысленном суждении своем забывали, что тирания есть только злоупотребление самодержавия, являясь и в республиках, когда сильные граждане или сановники утесняют общество. Самодержавие не есть отсутствие законов: ибо где обязанность, там и закон: никто же и никогда не сомневался в обязанности монархов блюсти счастие народное».

Эти слова классика нашей исторической науки и до сего дня не утратили своей актуальности. Недаром их предпочитают не помнить наши либералы от политики, большинство из которых – те самые «западники», иноземцы, с которыми столь доказательно полемизирует здесь Карамзин.

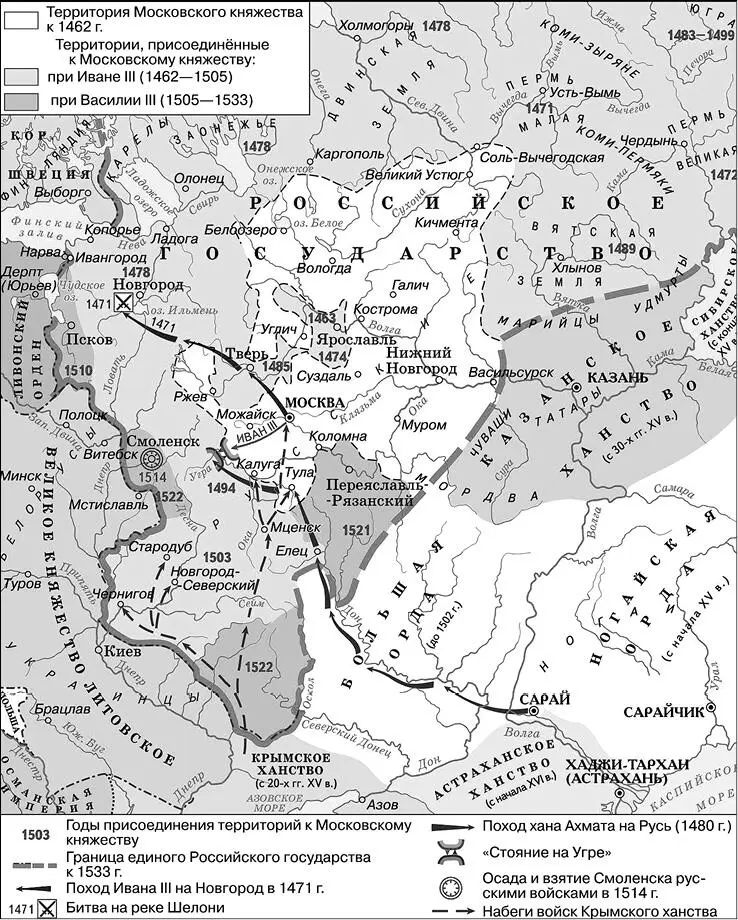

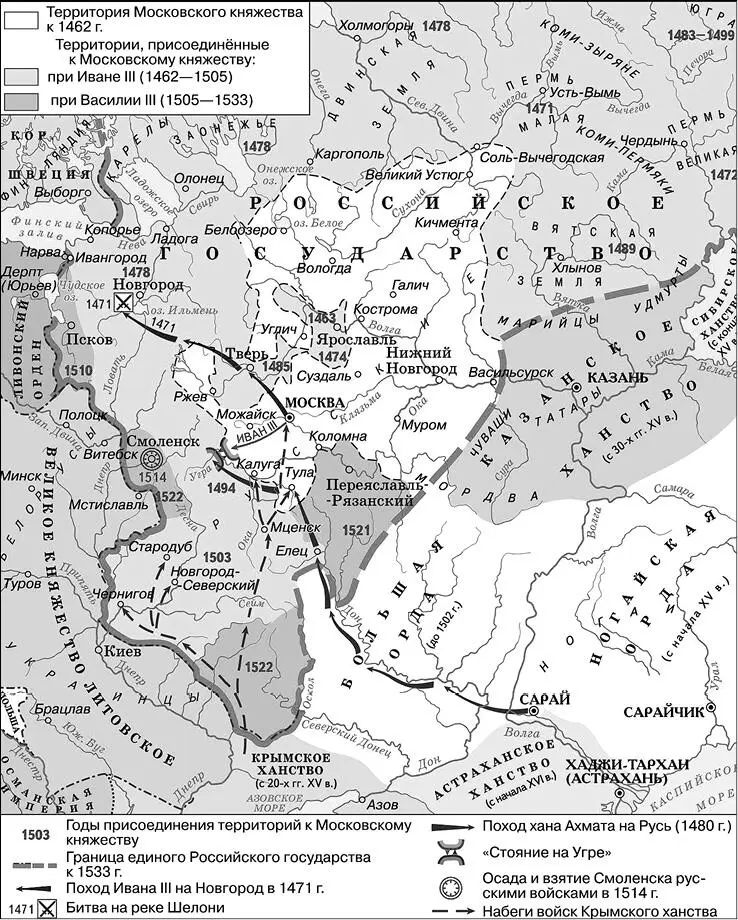

Итак, уже конец XV века и первую половину XVI века (великое княжение Ивана III, Василия III и начало царствования Ивана IV Грозного) можно рассматривать как эпоху укрепления и расширения Русского государства до степени его превращения в царство. В этот период великокняжеская власть дорастает до самодержавной. Хотя это еще не абсолютизм: Боярская дума вплоть до петровских времен, то есть на два века, сохраняет свои позиции. Царь чувствует себя отчасти от нее зависимым в своих решениях, но временами «подминает под себя» – проводит свою волю насильственно, с помощью репрессий. Это прежде всего Иван Грозный и в более слабом его подобии – Борис Годунов. В более слабом, поскольку Борис, в силу своего «худородства», не решался на столь масштабные репрессии, как Иван Грозный. Что боярство прощало потомку Рюрика, не простило бы сыну вяземского помещика, дальнему потомку Чет-мурзы. Впрочем, оно не простило даже меньшего, что хорошо показывают события Смутного времени, о котором рассказ впереди.

В эту эпоху управленческий аппарат в целом адекватен историческим задачам, но еще крайне неустойчив, не сформирован. Царская власть окончательно не выкована, ее задачи и властные полномочия понимаются многими «управленцами» (в основном представителями боярского сословия) очень по-разному. Поэтому зачастую государство бессильно решить важные исторические задачи. Так, Иван Грозный, покоривший Казанское и Астраханское ханства, проиграл войну в Ливонии. Борис Годунов не сумел выиграть войну со шведами за выход на Балтику, хотя ему и удалось занять несколько опорных крепостей.

Государство судорожно пытается найти ресурсы для ведения войн за возвращение к морям, для строительства крепостей, литья пушек, увеличения войска и т. д. Ресурс у него пока один – тягловое население. В итоге еще в годы великого княжения Ивана III возникает поместная система.

В основе этой системы, как нетрудно догадаться, – поместье, участок казенной земли, данный государем в личное владение служилому человеку (дворянам) при условии его верной службы. Это поместье – и некая награда за службу (государственную, в основном военную), и источник материального дохода, с которого владелец поместья снаряжал себя для воинских походов.

Московское княжество в XV–XVI вв.

Читать дальше

![Сергей Садов - Ледяная принцесса. Цена власти [litres]](/books/422637/sergej-sadov-ledyanaya-princessa-cena-vlasti-litre-thumb.webp)

![Сергей Садов - Ледяная Принцесса. Путь власти [litres]](/books/429157/sergej-sadov-ledyanaya-princessa-put-vlasti-litre-thumb.webp)