* * *

Зарубежная наука приписывает создание метода количественных измерений в химии Лавуазье и Гей-Люссаку, хотя Ломоносов опередил этих ученых на многие и многие годы!

* * *

О французском химике, члене Парижской Академии наук Антуане Лоране Лавуазье нами уже упоминалось. Можно лишь добавить, что судьба его незавидна: за умение зарабатывать деньги (которые по большей части ученый вкладывал в создание своей лаборатории и проведение научных исследований), сей адъюнкт и обладатель Золотой медали Парижской Академии наук был в 1794 году… казнен французскими недоумками-революционерами. Подобная судьба через столетия постигнет многих русских ученых, растерзанных революционными большевистскими и чекистскими бандами.

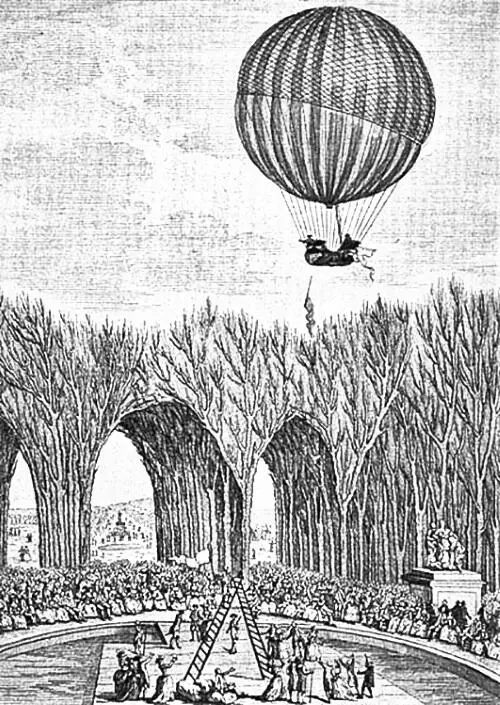

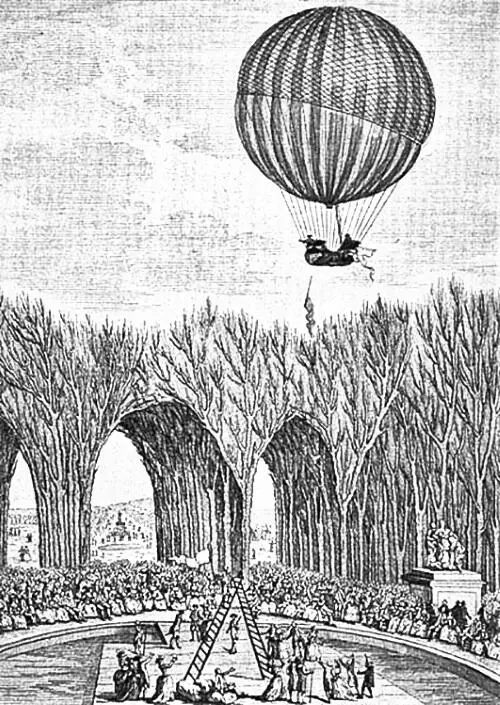

Полет пилотируемого воздушного шара, наполненного водородом. Шар был запущен в саду Тюильри в Париже 1 декабря 1783 г. Пассажирами были Жак Шарль и его помощник М.-Н. Робер

Что касается другого французского физика и химика, профессора Жозефа Луи Гей-Люссака (1778–1850) и также члена Парижской академии наук (1806), то его судьба много счастливее предшественника. Он даже был членом палаты депутатов (1831–1839), успел поработать профессором химии в Парижском ботаническом саду (с 1832) и проделать несколько полетов на воздушном шаре (два – в 1804), но после полетов нашего соотечественника Я.Д. Захарова – русского химика, академика Русской Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге. К слову сказать, Яков Дмитриевич Захаров (1765–1836) , разделяя взгляды Ломоносова, одним из первых в Российской Империи начал читать курс химии с позиций, отрицающих существование флогистона. Он всего на два месяца опередил Гей-Люссака, поднявшись в воздушное пространство на шаре для научных наблюдений и экспериментов в высоких слоях атмосферы, и тем самым показал пример. Полёт выдающегося русского химика Захарова положил началонаучному воздухоплаванию!

Русский химик, воздухоплаватель Яков Дмитриевич Захаров

Уже говорилось, что Михаил Васильевич Ломоносов создавал и закладывал основы новой науки – физической химии. «Химик, – писал он, – без знания физики подобен человеку, который всего искать должен ощупом. И эти две науки так соединены между собою, что одна без другой в совершенстве быть не могут». «Физическая химия есть наука, объединяющая на основании положений и опытов физических причину того, что происходит через химические операции в сложных телах» , – так в 1752 г. Ломоносов дал четкое определение важнейшего раздела химии.

* * *

В 1887 г. в Лейпциге начинают читать курс физической химии. Этот год считается… датой возникновения данной науки!

* * *

Хотя в подтверждение своих слов незаурядный гений Ломоносов вплоть до 1753 г. читал студентам лекции по физической химии, на которых проводил многочисленные опыты! Программой опытов ученого было предусмотрено подробное исследование кристаллизации; определение удельных весов; сил сцепления твердых и жидких тел; изучение разнообразных растворов, а именно: «застудневание растворов, сцепление студней» , т. е. по нынешнему определению – коллоидных состояний.

В программе опытов ученый предусмотрел также и электрохимические и термохимические исследования. Важно указать, что учение о тепловых эффектах при химических превращениях, проведенное в стенах химической лаборатории Ломоносова, переросло затем в самостоятельную отрасль науки – термохимию. Подталкиваемый гением Ломоносова, ее проработал и обосновал русский ученый первой половины XIX в. академик Г.И. Гесс. Химик и член Академии наук Санкт-Петербурга Герман Иванович Гесс (1802–1850) открыл основной закон термохимии (1840), носящий его имя, согласно которому тепловой эффект реакции зависит лишь от начального и конечного состояний системы и не зависит от промежуточных состояний и путей перехода.

Через более чем 100 лет после зачина Ломоносова относительно новой науки, курс физической химии стал читать в Харьковском университете профессор и будущий академик великий Н.Н. Бекетов (1827–1911) , организовав отделение физико-химических наук и физико-химический практикум (1859–1887). Чтобы затем переехать в Санкт-Петербург (1886), работать в химической лаборатории и отдавать свои знания, преподавая на Высших женских курсах (!).

Читать дальше