Совсем иной случай – отношения с Солженицыным (представленные в книге с обоснованной рельефностью и подробностью). Никаких восторгов по поводу этой фигуры со стороны Шаламова не было и в помине. Положительный отзыв об «Одном дне Ивана Денисовича» и кратковременное общение с его автором носили для писателя характер скорее ситуативный. Для Шаламова, рафинированного интеллектуала, чтившего эстетические традиции Серебряного века, пристально интересовавшегося творческими поисками 20-х годов, отчуждённо относившегося не только к почвеннической идеологии, но и к патриархально-крестьянскому жизненному укладу, чуравшегося любых назидательных установок (и придумавшего по этому поводу свою одиннадцатую заповедь: «Не учи»), феномен Солженицына был неприемлем на всех уровнях: психологическом, мировоззренческом, вкусовом.

Учтём, однако, что ни принципиальный отказ от дипломатичных реверансов в адрес Солженицына, «Архипелага ГУЛАГ» и диссидентов, ни непривычная для нынешнего читателя мысль о том, что Шаламов не стоял на антисоветских позициях, не являются для автора рассматриваемой книги дерзкой самоцелью. Подобные полемические моменты – лишь путь выявления глубинной причастности Шаламова к интереснейшей альтернативе общественного развития страны, намечавшейся в 60-е годы. Судя по всему, писатель искренне видел возможности гуманизации тогдашнего политического строя эволюционным путём, без всякой радикальной ломки. Органически не принимая нравов рыночно-меркантильного толка, Шаламов полагал, что социалистическая система может быть совместима с человеческими правами и свободами в их полном объёме. Уместно приводимые Есиповым слова писателя о том, что нам нужны не ледоколы , а свободная вода (то есть не манихейское обличительство, но словесность по-настоящему раскрепощённая, независимая от любых догм) отчётливо перекликаются со знаменитым тезисом Андрея Синявского о своих, не политических, а стилистических, разногласиях с властью (Солженицын в своём очерке о Шаламове не случайно укоризненно предъявляет такие переклички как компромат на писателя). Думается, что не только Шаламов и Синявский, но и Юрий Трифонов, сохранявший свою благородную авторскую бескомпромиссность в подцензурном пространстве, и Юрий Домбровский, волею судеб отчасти вытесненный в андеграундное поле, и Владимир Высоцкий, не деливший свою всенародную (!) аудиторию на «советские» и «антисоветские» когорты, и многие другие видные деятели культуры вполне готовы были к пути таких спокойных трансформаций.

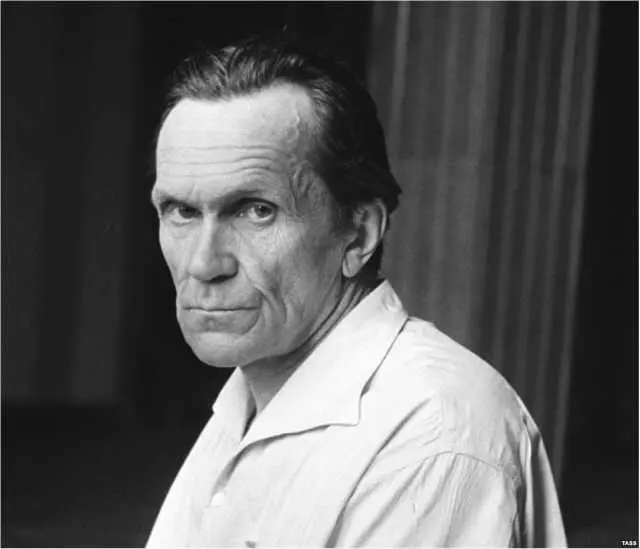

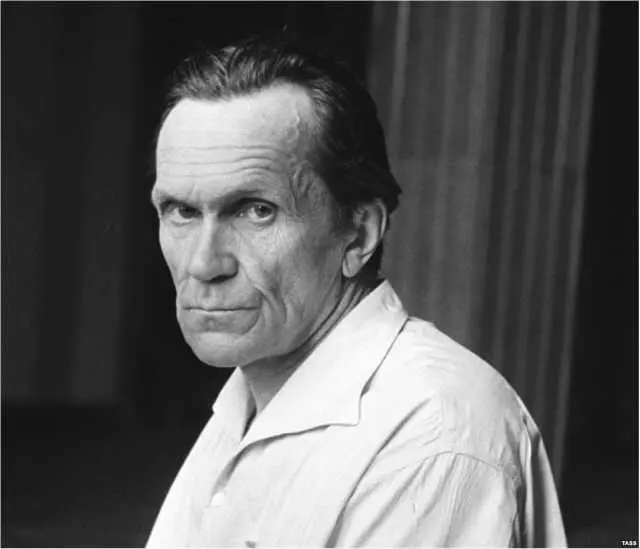

В. Т. Шаламов

Из фотоархива сайта shalamov.ru

Почему же не получилось? Понятное дело, что виновата маразмировавшая власть, упорно предпочитавшая накатанную колею запретительства и репрессий. Вместе с тем, свою долю ответственности за такую ситуацию несёт и «прогрессивное человечество» (как саркастически называл Варлам Тихонович некоторые тусовки диссидентской направленности), отвергавшее любые пути мирного диалога, зачастую вовлекая в свою борьбу тех представителей творческой интеллигенции, кто, подобно Шаламову, совершенно того не желал. В книге Есипова едва ли не впервые со всей откровенностью говорится о том, что породившее немало кривотолков письмо Шаламова в «Литературную газету» с отмежеванием от публикаций в «Посеве» и «Новом журнале» было не проявлением слабости, но принципиальным, пусть и внешне угловатым, жестом отстаивания своей неангажированности.

Писателю – подобно герою своего рассказа «Одиночный замер», обречённому без поддержки бригады вырабатывать зверскую лагерную норму и расстрелянному за невозможность её выполнить – в одиночку пришлось нести невыносимое бремя эпохи, ему выпавшей и его не пощадившей. Осознание этой проблемы в книге Валерия Есипова позволяет посмотреть на фигуру Варлама Шаламова во многом иначе, нежели это было раньше.

2012

Фантастическое примечание I. Припомним-ка, по аналогии, из популярной детской считалки-загадки 70-х годов минувшего столетия: Брови чёрные, густые, // Речи глупые, пустые.

Фантастическое примечание II. По поводу слова кубланы рискнём предположить: а не является ли оно намёком на фамилию Юрия Кублановского, весьма рьяного приверженца солженицынского мировоззрения, большого охотника до печатных и публичных выступлений благочестиво-нравоучительного толка? Не откажем себе в удовольствии также сослаться на ехидное эпистолярное замечание остроумца Довлатова, касающееся специфики подобного «афишируемого православия»: «<���…> давно замечено, что успешно рассуждают и пишут о Боге именно люди с “ неполной нравственностью” <���…> потому что люди истинно нравственные хорошо знают, каких непарадных, каждодневных, малоэстетических усилий стоит эта самая нравственность» (цит. по: Письма Сергея Довлатова к Владимовым. Письмо 18 // Звезда. 2001. № 9. С. 174).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Марина Ефиминюк - Квест Академия [= Обреченные стать победителями] [litres]](/books/403301/marina-efiminyuk-kvest-akademiya-obrechennye-stat-thumb.webp)