Война

Первым крупным дипломатическим успехом Вышинского стала миссия в Латвии, куда в середине июня 1940 года он был назначен «особоуполномоченным советского правительства для проведения в жизнь латвийско-советского договора о взаимопомощи». Одновременно с подобными же миссиями в Литву были командированы чекист и замнаркома по иностранным делам Владимир Деканозов, а в Эстонию – член Политбюро ЦК ВКП(б) Андрей Жданов.

Предвоенная Латвия была сугубо авторитарным государством, во главе которого стоял диктатор Карлис Улманис, совершивший в 1934 году военный переворот, а в 1936-м сам себя назначивший президентом и премьером.

Карту «перемен» и разыграл тогда Вышинский, опираясь на вышедших из подполья коммунистов. Так, 21 июня мимо советского посольства прошли около 80 тысяч манифестантов (население Риги составляло 350 тысяч) с лозунгами в поддержку СССР и Сталина. Английский посол сообщал в Лондон, что «поражён и удивлён» невероятной массовостью демонстрации и «несомненной искренностью» её участников. Причём в основном – латышей. Девять часов кряду Вышинский стоял на балконе посольства, приветствуя демонстрантов.

Народ массово поддержал смену диктаторского режима, и это факт. Правящий слой оказался изолированным. Свыше 94 процентов населения пришло на выборы в сейм, который и проголосовал за вступление Латвии в СССР.

Да, в соответствии с договором в стране стояли части Красной Армии. Но ведь не было не только военного сопротивления (это-то объяснимо!), не было и отблеска морального. Даже политическая полиция и та тесно сотрудничала с НКВД, помогая составлять списки для будущей депортации «чуждых элементов».

Нужно, правда, сказать, что через год столь же единодушно латыши поддержали Гитлера, активно вступали в СС, уничтожали евреев.

По результатам «миссии» Вышинский становится первым замнаркома по иностранным делам.

И ещё один малоизвестный штрих. В конце 80-х всё тот же Аркадий Ваксберг нашёл в личном архиве Вышинского написанный его характерным почерком подлинник черновика исторической речи Молотова 22 июня 1941 года. Писал ли Вышинский сам или под диктовку шефа? Или это плод коллективного труда? Можно только догадываться. Но то, что вырванные из блокнота листы со знаменитыми словами «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами» хранятся именно в личном архиве Андрея Януарьевича, и как особая ценность – в отдельной папке, – непреложный факт.

Во всяком случае, уж оратором Вышинский был первоклассным, умел речи писать. В отличие от косноязычного Молотова.

Во время войны Вышинский становится как бы запасным наркомом, по сути, возглавляя НКИД в эвакуации в Куйбышеве. Туда же переехал и весь дипкорпус.

Он владел языками – польским и французским почти как родными, немецким и английским вполне свободно. Обаятельный и остроумный, Вышинский непринуждённо общался с иностранными дипломатами. Он был самым образованным сталинским чиновником высшего звена. Но мог в прямом смысле стукнуть кулаком по столу, убеждая, например, в феврале 1945 года будущего кавалера ордена Победы румынского короля Михая назначить премьером ставленника Москвы Петру Грозу, сказав при этом: «У вас есть сто двадцать пять минут на подписание указа. Если вы этого не сделаете, мы не можем гарантировать свободное существование румынского народа».

Он был в Румынии три раза – всякий раз, когда там обострялась внутриполитическая ситуация.

На Ялтинской конференции Вышинский сидел рядом со Сталиным и Молотовым. На подписании Акта о безоговорочной капитуляции Германии – рядом с Жуковым. Кстати, именно Вышинский доставил акт лично Сталину. А после вернулся в Берлин, чтобы стать политсоветником при Жукове – Главноначальствующем Советской военной администрацией в Германии: Сталин, видимо, считал, что маршал нуждался в некотором присмотре.

Он разрабатывал договоры о дружбе и взаимопомощи с Польшей и Югославией. Он участвовал в Потсдамской конференции, закрепившей результаты войны. Он был участником многих важнейших международных конференций и вообще одной из главных фигур, создавших структуру международных отношений, в которой Советский Союз стал играть одну из ведущих ролей.

Даже Андрей Громыко, не любивший своего шефа, напечатал статью о нём в своём Дипломатическом словаре издания 1960 года.

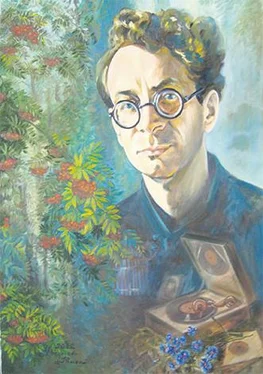

Георгий Жуков и Андрей Вышинский во время подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии

Читать дальше