Ещё в народе его называли Базарным Болдино, ведь оно испокон века славилось большими базарами, находящимися на склоне холма – большой базарной площади. Как писалось в «Экономических примечаниях» 1789 года: «Торг бывает еженедельно по воскресеньям, приезжают крестьяне из окрестных сел, торгуют солью и другими мелочными товарами». Болдинские крестьянки были мастерицами ткать «холсты и сукна для своего употребления и на продажу».

Около базарной площади располагалась усадьба Василия Львовича Пушкина (дяди поэта) – небольшой господский дом, «флигель для приезду господ», и несколько построек. Когда было закончено размежевание Болдина между наследниками Льва Александровича Пушкина (деда поэта), который умер в 1790 году, каждый из братьев стал «владельцем 3229 десятин 572 сажен земли, по 6 десятин 346 с половиной сажен на крепостную душу». Его сыну Василию Львовичу досталась северо-западная часть села, а брат его Сергей Львович (отец поэта), получил юго-восточную половину Болдина, а позднее стал владельцем и села Кистенёва, так же издавна входившего в родовую вотчину Пушкиных. На тот момент в его владении оказалось 149 дворов – «…в них мужска пять сот сорок шесть, женска пять сот тридцать четыре души…» да восемнадцать человек дворовых. Усадьба Сергея Львовича была расположена в центре села. Напротив дома высилась каменная церковь, а неподалёку находился пруд.

Самая главная старая улица села, нынешняя Кооперативная, раньше называлась по-разному: Въездная, Бортная, Долгий порядок, Красная (самая красивая в селе), или Базарная улица, – тянется от реки Азанки до центра села.

В 1817 году возникла Новая улица, теперь Пушкинская – от центральной площади до улицы Карла Маркса, «до Курмыша, как многие ещё по старинке называли эту маленькую улочку, вильнувшую в сторону, к заповедной роще Лучинник». Это была часть Сергея Львовича. На неё он переселил доставшихся ему крестьян. Широкая Пушкинская улица шла в два порядка, она начиналась избой Дворниковых, продолжаясь до барских прудов, за которыми стоял хутор. За прудами шёл ещё порядок, называемый Назарихой, по имени первого поселенца Назара Студенкина. Бытует еще одно придание «Почему улица называется Пушкинской», оставленное Иваном Киреевым со слов стариков. «Александр Сергеевич любил ходить пешком на хутор, стоявший в то время на краю Болдина, за прудами… Чаще всего ходил на хутор по утрам… Шел тихо, заложив руки за спину, смотрел во все стороны, вроде искал чего. А если по пути с ним идет мужик или баба, он заговорит с ними. Посмотришь – смех возьмет: о чем барину с мужиками говорить? Ведь он не знает никакой жизни, кроме господской. Прошло много времени, и Новая улица, по которой часто ходил Александр Сергеевич, стала называться Пушкинской».

Улица Пролетарская на Киреевой горе переходит в шоссе. Когда гору срыли, тогда и проложили новую Пролетарскую улицу; произошло это после Октябрьской революции. На Киреевой горе жил крепостной человек, конторщик Пушкиных – Пётр Александрович Киреев. Писарство стало фамильной профессией Киреевых, поэтому и судьба киреевского внука Ивана Васильевича Киреева была предопределена. Он записывал рассказы, слухи, беседы, предания, касающиеся Александра Сергеевича Пушкина, услышанные от завсегдатаях села; благодаря ему, и дошедшие до наших дней. Может, поэтому и гора звалась Киреевой.

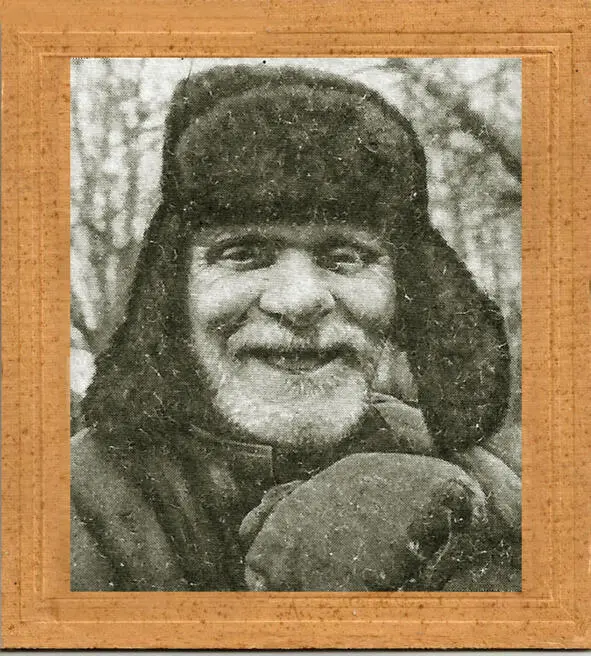

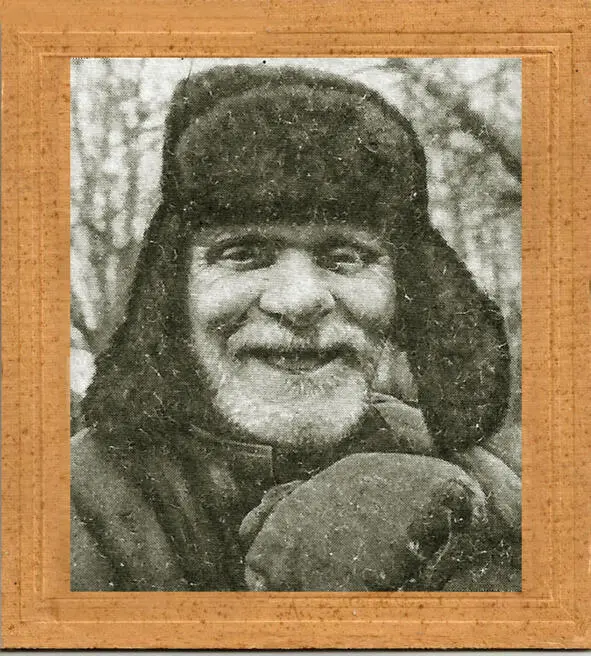

Иван Васильевич Киреев

Иван Васильевич Киреев, здесь ему 94-й год – это последний год его жизни, данные видеоматериалы вошли в документальный фильм «Болдинское притяжение» в 1980 году

Иван Васильевич Киреев, здесь ему 94-й год – это последний год его жизни, данные видеоматериалы вошли в документальный фильм «Болдинское притяжение» в 1980 году… Надежда, одна из внучек Ивана Киреева, познакомится в детском садике с Татьяной Коршуновой, внучкой Евдокии Ледяевой (Чивкуновой)

С холма видна открытая линия горизонта, вокруг поля, которые, спускаясь с него, образуют, как сказал поэт Пушкин, «равнины скат отлогий». Вниз по косогору идут два ряда изб, за ними мост через речку, а на противоположном берегу, за этим мостом, старая ветряная мельница. «Положение имеет село при речке Азанке, по течению на правой стороне, – говорит текст документа XVIII века. – На речке Азанке… запружен пруд, и при нем состоит мушная мельница о двух поставах, действие имеет во весь год… В речке Азанке рыба: щуки, окуни, язи, плотва». Мимо мельницы к виднеющейся на горизонте роще уходит старая просёлочная дорога на Лукоянов, по которой не раз проезжал Пушкин. До наших дней дошло предание об одном отъезде в Москву осенью, вероятно, в ноябре 1830 года, записанное, со слов видевших поэта, Иваном Васильевичем Киреевым – потомственным писарем села Болдино. «Александр Сергеевич выезжал из Болдина в тяжелой карете на тройке лошадей. Его провожали дворня и духовенство, которых угощали в доме. Когда лошади спустились с горы и выбежали на мост, перекинутый через реку Азанку, ветхий мост не выдержал тяжести и провалился. Но Александр Сергеевич отделался благополучно. Он вернулся пеши домой, где еще застал за веселой беседой и закусками провожающих его, и тут же попросил причт отслужить благодарственный молебен… На берегу Азанки, невдалеке от селения, стояла ветряная мельница и сторожка Мирона Ургунина. Вот к нему-то, Мирону, и поспешил Пушкин. Мирон стал сзывать людей тащить карету. Мужики из-за любви к Пушкину дружно пришли и карету вытянули. Эту мельницу и я еще помню. При мне дочь Мирона, по имени Параша, продала ее на слом…»

Читать дальше