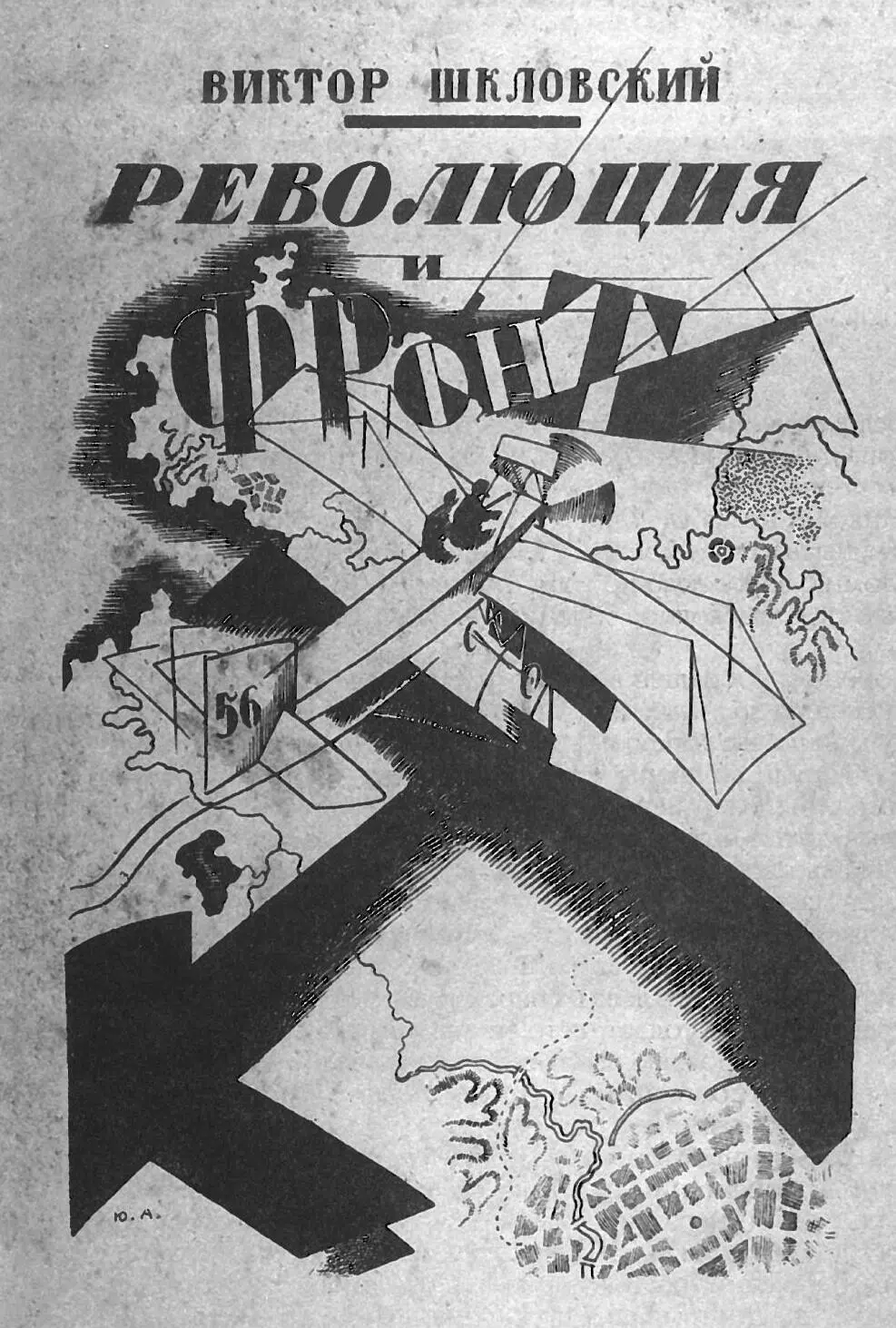

Четвертый блок — «Революция факта» — связан с лефовским периодом Шкловского, его участием в той версии культурной революции, которую выносил на повестку дня советский авангард. Публикуемый без изъятий авторский сборник «Гамбургский счет» (1928) дополняют прежде не переизданные статьи и очерки из журналов «Леф» и «Новый Леф».

Пятый блок — «Революция медиа» (мы намеренно используем именно это, анахроничное тому времени, понятие, подчеркивая стремление читать Шкловского не сквозь призму истории науки, а как часть нашей современности) — посвящен кинематографу, сделавшему революцию не только предметом изображения, но и формой репрезентации.

И наконец, шестой блок — «Памятник революции» — состоит из статей начала 1930-х годов, в которых прощание с формализмом и самим революционным культурным пафосом 1910–1920-х годов позволяет обнаружить за декларативной сдачей позиций попытку вновь использовать давление времени как возможность продуктивного сдвига, как творческий вызов и необходимое сопротивление материала.

Этот том не мог бы состояться без уже проделанной работы по комментированию текстов Шкловского. Комментаторских усилий А. Ю. Галушкина (1960–2014) хватило не только на значительную часть этого тома (блоки 1, 2, 3, 4 и 6 [18] Комментарии из кн.: Шкловский В. Гамбургский счет. М., 1990; а также из журналов: De Visu. 1993. № 1; De Visu. 1993. № 11.

), результаты его труда (в том числе пока не опубликованные) войдут и в последующие тома этого собрания. Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность за этот труд, по сути открывший новый период в исследовании русского формализма и его наиболее яркого представителя. Кроме того, в первом томе были использованы комментарии: Л. Калгатиной (блоки 4, 5 [19] Комментарии из кн.: Шкловский В. За 60 лет. Работы о кино. М.: Искусство, 1985.

), В. Нехотина (блок 1 [20] Комментарии из кн.: Шкловский В. «Еще ничего не кончилось…» М.: Пропаганда, 2002.

) и В. Познер (блоки 4, 5). Дорогие коллеги, огромное спасибо. Поскольку в данном томе публикуется более семидесяти текстов, не воспроизводившихся с 1910–1930-х годов, часть комментаторской работы была проделана автором этих строк.

В заключение — наиболее приятная часть, благодарности. Прежде всего — семье Виктора Борисовича Шкловского. Варваре Викторовне Шкловской-Корди и Никите Ефимовичу Шкловскому-Корди — за их энтузиазм, позволивший почувствовать энергию их отца и деда не только через тексты. Ирине Дмитриевне Прохоровой — за необходимость отвечать за взятые на себя обязательства. Ирине Гачечиладзе — за неоценимую техническую и эмоциональную поддержку. Сотрудникам издательства «Новое литературное обозрение» — за помощь в подготовке этого тома.

Илья Калинин

РЕВОЛЮЦИЯ (В) ЖИЗНИ

Перед революцией я работал как инструктор запасного броневого дивизиона — состоял на привилегированном солдатском положении.

Никогда не забуду ощущение того страшного гнета, которое испытывал я и мой брат, служивший штабным писарем.

Помню воровскую побежку по улице после 8 часов и трехмесячное безысходное сидение в казармах, а главное — трамвай.

Город был обращен в военный лагерь. «Семишники» — так звали солдат военных патрулей за то, что они — говорилось — получали по две копейки за каждого арестованного, — ловили нас, загоняли во дворы, набивали комендантство. Причиной этой войны было переполнение солдатами вагонов трамвая и отказ солдат платить за проезд.

Начальство считало этот вопрос — вопросом чести. Мы, солдатская масса, отвечали им глухим озлобленным саботажем.

Может быть, это ребячество, но я уверен, что сидение без отпуска в казармах, где забранные и оторванные от дела люди гноились без всякого дела на нарах, казарменная тоска, темное томление и злоба солдат на то, что за ними охотились по улицам, — все это больше революционизировало петербургский гарнизон, чем постоянные военные неудачи и упорные, всеобщие толки об «измене».

На трамвайные темы создавался специальный фольклор, жалкий и характерный. Например: сестра милосердия едет с ранеными, генерал привязывается к раненым, оскорбляет и сестру; тогда она скидывает плащ и оказывается в мундире великой княгини; так и говорили: «в мундире». Генерал становится на колени и просит прощения, но она его не прощает. Как видите — фольклор еще совершенно монархический.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу