Так, одним из центральных театров агрессивных действий на рубеже 80-х годов стал мировой рынок легковых автомобилей. На этом рынке в первой половине 70-х годов лидировали ФРГ и Франция, а во второй — резко вперед вырвалась Япония, начавшая экспортировать автомашины лишь в 1965 г. В 1979 г. она продала за границу 3,1 млн. автомобилей, что почти равно их поставкам на внешний рынок ФРГ и Франции, вместе взятых. С конвейеров Японии в 1980 г. сошло 7 млн. автомобилей, и страна вышла по их выпуску на первое место в мире, оттеснив США, а экспорт составил 3,9 млн. (40 % от мирового).

На первых порах кое-кто на Западе пытался обвинить экспортеров Японии в «подрывной» деятельности и применении недобросовестных методов конкурентной борьбы — в умышленном наводнении рынка относительно дешевой продукцией, закулисном сговоре поставщиков и торговцев, злоупотреблении налоговыми льготами. В США удалось даже вызвать чувства ненависти к японскому автомобилю, которые порой принимали формы открытого вандализма.

Однако, проделав несложные расчеты, эксперты вскоре пришли к выводу, что предприниматели Страны восходящего солнца повысили производительность труда за счет внедрения новой техники и усиления эксплуатации, а в результате смогли предложить покупателю других стран более конкурентоспособную по цене (примерно на 1300–1700 долл. дешевле) и качеству продукцию, чем продукция национальных компаний. Наоборот, американский автомобиль, еще не так давно являвшийся символом высокого уровня развития промышленности США, за свою громоздкость, чрезмерный вес и слишком большие эксплуатационные расходы, как отмечалось в американской прессе, «стал объектом острот и насмешек» 6. Не случайно крупнейшая автомобильная компания США «Дженерал моторз», направив в 1978 г. новую модель легковой автомашины в Токио для инспекции, получила список 105 дефектов, подлежащих устранению, прежде чем эта продукция сможет экспортироваться в Японию 7.

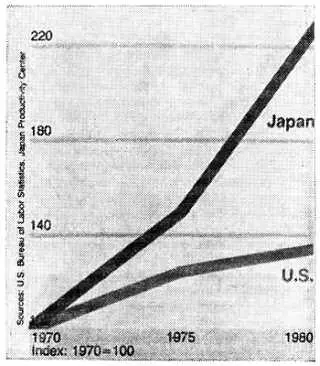

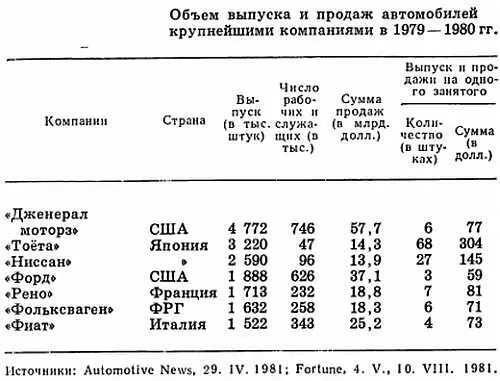

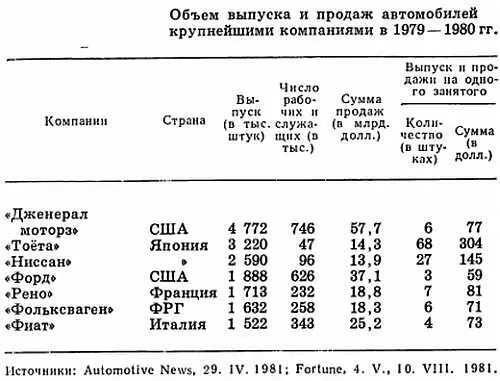

Сопоставив основные экономические показатели крупнейших автомобильных компаний капиталистических стран, легко убедиться в том, что у японских компаний они значительно выше.

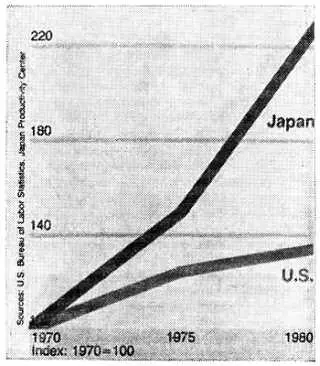

Динамика производительности труда в автомобильной промышленности США и Японии

Японская автомобильная компания «Тоёта» выпускала в начале 80-х годов в расчете на одного работающего в 10 с лишним раз больше автомобилей, чем такие же американские и западноев ропейские компании. Аналогичное соотношение, хотя и в несколько меньшей пропорции, складывается между теми же японскими, американскими и западноевропейскими компаниями в продаже автомобилей. Как бы комментируя это, президент компании «Фольксваген» признавал, что японцы «в состоянии производить автомобили на 20 % дешевле, чем мы» 8.

Стремление максимально использовать преимущества НТР и крупносерийного производства побуждает монополии к укреплению позиций на мировом рынке. В условиях растущей конкуренции они стремятся не столько к количественному увеличению выпуска продукции, сколько к расширению ее ассортимента. Для обновления товарной массы требуется постоянное применение достижений науки и техники, вызывающее повышенный спрос на открытия и изобретения, в том числе зарубежные. Быстрое освоение последних часто определяет победителей в торговой войне.

Крупнейшим в мире импортером научных открытий и изобретений после войны являлась Япония, и это обстоятельство позволило ее фирмамодерживать победы порой даже над сильными торговыми соперниками. Например, из 12 моделей видеомагнитофонов, продававшихся в конце 70-х годов в США на общую сумму почти 1 млрд. долл., ни одна не производилась американской компанией, хотя такая техника была изобретена именно в этой стране. Доминирующие позиции на американском рынке видеомагнитофонов захватили японские компании (прежде всего «Сони» и «Панасоник»). Они фактически монополизировали в 70-х годах и американский рынок портативной приемо-передаточной радиоаппаратуры, впервые разработанной также в США. Они же захватили во второй половине 70-х годов значительную часть мирового рынка электронных часов, в том числе и рынка Швейцарии, хотя прототип этих часов создан в исследовательском центре Швейцарской часовой федерации в 1968 г.

Читать дальше