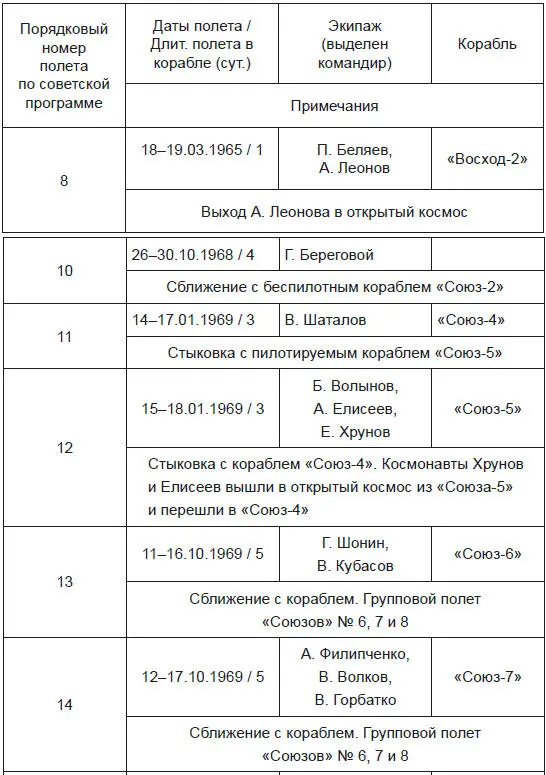

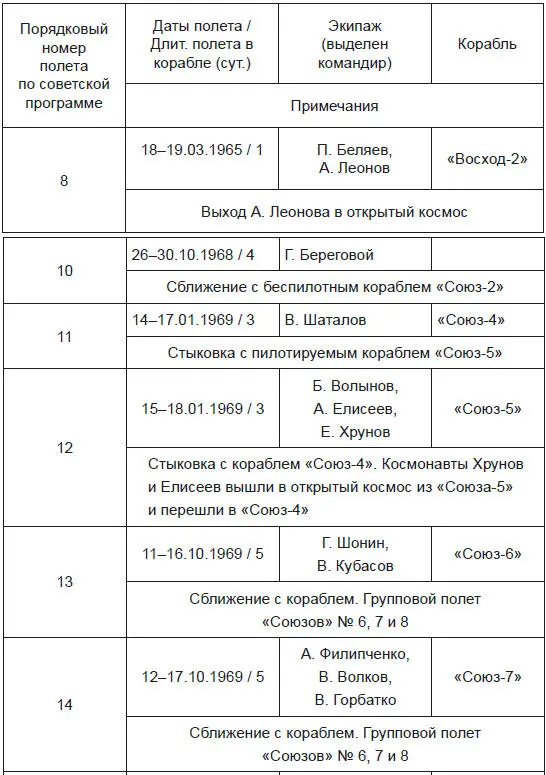

Советская часть ЭПАС базировалась на использовании модернизированного корабля «Союз» – «Союз-М». Исключение в таблице сделано только для полета «Восхода-2», на котором летал А. Леонов.

За этим исключением, в выборку включены лишь те полеты, в которых отрабатывались элементы сближения космических кораблей (и станций) и их стыковки. Потому что именно сближение и стыковка «Союза-19» и «Аполлона» были «гвоздем» официального проекта ЭПАС. В таблицу также не включены трагически закончившиеся полеты на «Союзе-1» и «Союзе-11».

Что мы видим из этой таблицы:

1. Включая повторные полеты некоторых космонавтов, до января 1975 года 23 советских космонавта летали на «Союзах».

2. Искусством маневрирования в космосе и сближения с другим кораблем (или стацией) овладели восемь командиров кораблей (из них В. Шаталов – трижды).

3. Стыковку кораблей осуществили три командира. Минимальный полетный стаж при полете именно в корабле имел командир Б. Волынов (трое суток, меньше – только у Леонова!), максимальный – командир А. Филипченко (11 суток).

4. Особо следует выделить экипаж «Союза-16/Союза-М» – А. Филипченко (командир) и Н. Рукавишников (бортинженер). Из всего отряда космонавтов только этот экипаж провел в космосе генеральную репетицию советской части официальной программы ЭПАС.

Мы видим, что в сравнении с другими космонавтами космонавт А. Леонов, по существу, имеет нулевой (или почти нулевой) практический опыт, если говорить об опыте, необходимом для успешного осуществления совместного полета и стыковки двух кораблей.

А как обосновывает свое назначение сам А. Леонов?

Видимо, не только у автора книги назначение А. Леонова командиром «Союза-19» вызвало вопросы. 15 июля 2005 года по случаю 30-летия ЭПАСа корреспондент газеты «Известия» задал космонавту такой вопрос [2]:

«В отряде космонавтов было много сильных специалистов. Почему задание, где на карту было поставлено слишком многое, поручили именно вам?»

Вот что ответил А. Леонов: «Думаю, искали космонавта, который чаще других оказывался в критических ситуациях. Тогда я был единственным, кто побывал в открытом космосе».

Неужели руководство страны желало подыскать на роль командира советской части международного полета человека, способного «чаще других оказываться в критических ситуациях» ? Казалось бы, для международного полета, как ни для какого другого, нужен человек, который сумеет не оказаться в нештатной ситуации.

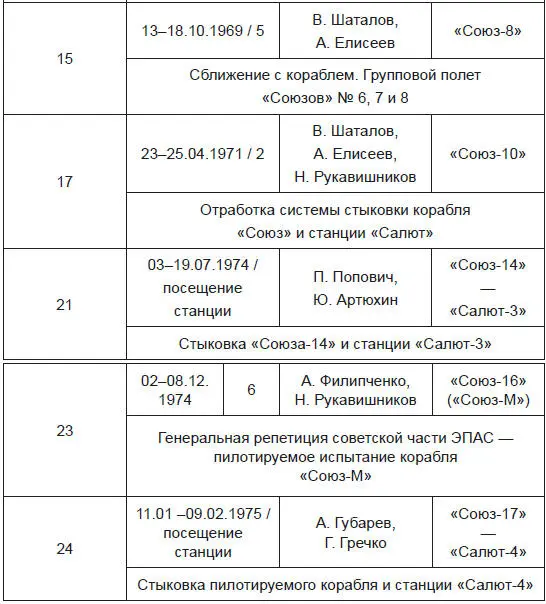

Илл. 1. Создатели космических скафандров (слева направо): ведущий конструктор Исаак Абрамов, генеральный конструктор НПП «Звезда» профессор Гай Северин, первый заместитель генерального конструктора Виталий Сверщек [4]

Задачей А. Леонова во время полета «Восхода-2» был выход в открытый космос. Он эту задачу выполнил, но создал одну за другой две нештатных ситуации, в первой из которых мог погибнуть лично он, а во второй – он и еще в придачу командир корабля П. Беляев вместе со всем кораблем [3]. А все из-за пренебрежения инструкциями. Вот что говорят об этом разработчики скафандров в газете «Аргументы Недели» [4].

Вопрос «АН»:

«Как так получилось, что скафандр Леонова раздуло и Алексей Архипович, лишь испытав чудовищное напряжение, вернулся на борт корабля?»

Ответ:

«Вопреки инструкциям, он вошел в шлюзовую камеру головой вперед. А потом, с трудом перевернувшись в мягкой шлюзовой камере (была бы жесткая конструкция, космонавт был бы обречен), сумел за собой закрыть люк – скафандр тут ни при чем, конструкция отработала штатно. Скафандр, как футбольный мячик, не может раздуться больше, чем заложено конструкцией».

Утверждение А. Леонова о том, что тогда он «был единственным, кто побывал в открытом космосе» , тоже вызывает удивление. Во-первых, за 6 лет до ЭПАСа, в январе 1969 года, космонавты Хрунов и Елисеев вышли в открытый космос из корабля «Союз-5» и перешли в корабль «Союз-4». Это был первый в мире переход из корабля в корабль через открытый космос. Во-вторых, опыт выхода в открытый космос был абсолютно бесполезен для выполнения официальной программы ЭПАС. Эта программа не предусматривала выход в открытый космос.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу