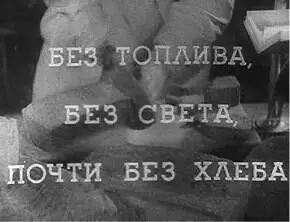

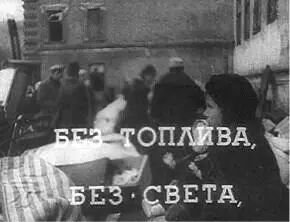

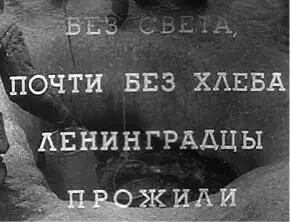

Кадры из фильма «Два бойца» (1943), режиссер Л. Луков, автор сценария Е. Габрилович, композитор Н. Богословский.

В контексте взаимодействия и переключения визуальных режимов для блокадной истории последнее обстоятельство чрезвычайно важно, так как свидетельствует о том, что и в начальный момент формирования блокадного кинематографического архива хроника стремительно « past еризовалась», а ее потенциальная эксцессивность подавлялась строгим отбором и монтажными фигурами. «Пастеризация» здесь, при всей рискованности каламбуров, понимается двояко: с одной стороны, она обозначает перевод настоящего в завершенное прошлое (в «только что минувшее», Мэри Энн Дон), с другой – указывает на возможность длительного хранения хроникального материала и одновременно на его «обеззараживание», освобождение от эксцессов и случайности индексальности. Монтажный шов при этом – место наиболее интенсивной работы политического воображения, запечатывающего блокадный архив в past еризованной форме, максимально непроницаемой для непредвиденных уколов изображения.

* * *

Процесс пастеризации можно наглядно показать на примере другого блокадного фильма, снятого также во время войны, – «Жила-была девочка» (1944). Этот фильм позволяет вписать формы «анестезирования» хроники в активные на тот момент споры о повествовательности в кино.

В фильме есть отрезок, в котором семилетняя Настенька, проводив мать дежурить на крыше, во время тревоги отправляется в бомбоубежище. Когда Настенька спускается туда, она видит, как старая женщина зачитывает обращение к женщинам Ленинграда, опубликованное в «Ленинградской правде» 28 сентября 1941 года (так мы точно узнаем время действия): «Не было, нет и не будет у женщин врага более страшного, нежели фашизм». Пока зачитывается текст, видим крупные планы женщин и фрагмент хроники (площадь Зимнего дворца, набережную с танками на фоне Петропавловской крепости, ворота Кировского завода). Затем Настенька, усыпленная горящей свечой, засыпает, а свеча превращается в елочную.

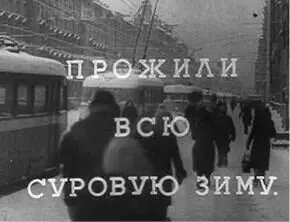

В следующем эпизоде (сон героини: новогодняя елка), интенсивно насыщенном визуальными эффектами и комбинированными съемками (например, игрушечный Дед Мороз вырастает до человеческого роста, а затем превращается в Снегурочку), Настенька дожидается новогоднего чуда и получает в подарок гигантский треугольник письма «Настеньке от папы». Обратным превращением свечи действие вновь ненадолго переносится в бомбоубежище. Затем следуют хроникальные кадры блокадной зимы, а возвращение в домашнее пространство приводит зрителя к Настеньке, ухаживающей за больной матерью. Таким образом, Настенька входит в бомбоубежище в сентябре, а выходит глубокой зимой (после Нового года). При этом ее реальный (темнота убежища), воображаемый (сновидческий) и символический (политический – зачитанное обращение) опыт артикулируется посредством нескольких кинематографических режимов, указывающих на различные модусы реальности.

Хроника сопровождает газетную публикацию. Обращение к женщинам Ленинграда посредством голоса зачитывающей его женщины представляет институционализированный голос власти: первоначально обращение вписано в политический ритуал (зачитано на женском митинге), а затем репродуцировано с помощью медиа (газета). Точно так же кадры хроники, иллюстрирующие и аргументирующие это сообщение, задействуют зрение, оптику власти, многажды проверенную и воспроизведенную. В то же время обращение к хорошо знакомой хронике для разнообразных нарративных нужд, в том числе для «затыкания» сюжетных пробелов («пришла зима»), позволяет говорить о том, что использование хроникального материала буквально за два года его циркуляции уже стало автоматизированным.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу