Переходим ко второму моменту, также уясняющему различие первой и второй линии.

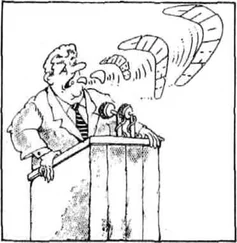

В противовес категории литературности роман второй линии выдвигает критику литературного слова как такового, притом прежде всего — романного слова. Эта самокритика слова — существенная особенность романного жанра. Слово критикуется в его отношении к действительности: в его претензиях верно отражать действительность, управлять действительностью и перестраивать ее (утопические претензии слова), подменять действительность, как ее суррогат (мечта и вымысел, заменяющие жизнь). Уже в “Дон-Кихоте” дано испытание литературного романного слова жизнью, действительностью. И в последующем развитии роман второй линии в значительной части остается романом испытания литературного слова, причем наблюдаются два типа такого испытания.

Первый тип концентрирует критику и испытание литературного слова вокруг героя — “литературного человека”, смотрящего на жизнь глазами литературы и пытающегося жить “по литературе”. “Дон-Кихот” и “Мадам Бовари” — наиболее известные образцы этого рода, но “литературный человек” и связанное с ним испытание литературного слова есть почти во всяком большом романе — таковы в большей или меньшей степени все герои Бальзака, Достоевского, Тургенева и др. — различен лишь удельный вес этого момента в целом романа.

Второй тип испытания вводит автора, пишущего роман (“обнажение приема”, по терминологии формалистов), однако не в качестве героя, а как действительного автора данного произведения. Рядом с прямым романом даются фрагменты “романа о романе” (классический образец, конечно, — “Тристрам Шенди”).

Далее, оба этих типа испытания литературного слова могут объединяться. Так, уже в “Дон-Кихоте” имеются элементы романа о романе (полемика автора с автором подложной второй части). Далее, формы испытания литературного слова могут быть весьма различными (особенно многообразны разновидности второго типа). Наконец, необходимо особо отметить различную степень пародирования испытуемого литературного слова. Как правило, испытание слова сочетается с его пародированием, — но степень пародийности, а также и степень диалогической сопротивляемости пародируемого слова могут быть весьма различны: от внешней и грубой (самоцельной) литературной пародии до почти полной солидаризации с пародируемым словом (“романтическая ирония”); в середине между этими двумя крайними пределами, то есть между внешней литературной пародией и “романтической иронией”, стоит “Дон-Кихот” с его глубокой, но мудро уравновешенной диалогичностью пародийного слова. Как исключение возможно испытание литературного слова в романе, вовсе лишенное пародийности. Интересный новейший пример такого испытания — “Журавлиная родина” М. Пришвина. Здесь самокритика литературного слова — роман о романе — перерастает в лишенный всякой пародийности философский роман о творчестве.

Так категория литературности первой линии с ее догматическими претензиями на жизненную роль в романах второй линии сменяется испытанием и самокритикой литературного слова.

К началу XIX века резкое противостояние двух стилистических линий романа — “Амадис”, с одной стороны, “Гаргантюа и Пантагрюэль” и “Дон-Кихот” — с другой; высокий барочный роман и “Симплициссимус”, романы Сореля, Скаррона; рыцарский роман и пародийный эпос, сатирическая новелла, плутовской роман; наконец, Руссо, Ричардсон и Филдинг, Стерн, Жан-Поль и др. — кончается. Конечно, можно и до настоящего времени проследить более или менее чистое развитие обеих линий, но лишь в стороне от большой дороги нового романа. Все сколько-нибудь значительные разновидности романа XIX и XX веков носят смешанный характер, причем доминирует, конечно, вторая линия- Характерно, что даже в чистом романе испытания XIX века стилистически преобладает все же вторая линия, хотя моменты первой линии в нем сравнительно сильны. Можно сказать, что к XIX веку признаки второй линии становятся основными конститутивными признаками романного жанра вообще. Романное слово развернуло все свои специфические, ему лишь свойственные стилистические возможности именно во второй линии. Вторая линия раз и навсегда открыла заложенные в романном жанре возможности; роман стал в ней тем, что он есть.

Каковы социологические предпосылки романного слова второй стилистической линии? Он сложился, когда были созданы оптимальные условия для взаимодействия и взаимоосвещения языков, для перехода разноречия из “бытия в себе” (когда языки не знают друг о друге или могут игнорировать друг друга) к его “бытию для себя” (когда языки разноречия взаимораскрываются и начинают служить друг для друга диалогизующим фоном). Языки разноречия, как наведенные друг на друга зеркала, каждое из которых по-своему отражает кусочек, уголок мира, заставляют угадывать и улавливать за их взаимоотраженными аспектами мир более широкий, многопланный и многокругозорный, чем это было доступно одному языку, одному зеркалу.

Читать дальше