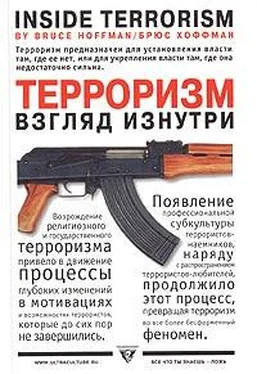

В результате подобной склонности к уравниванию и сглаживанию оттенков на сегодняшний день не существует единого общепринятого понятия «терроризм». Различные департаменты и агентства даже одного и того же правительства зачастую совершенно по-разному понимают значение слова «терроризм». К примеру, Госдепартамент США использует такое определение терроризма, содержащееся в разделе 22 свода законов США, параграф 2656f (d):

«Предумышленное, политически мотивированное насилие, осуществляемое против мирных объектов субнациональными группами или секретными агентами, как правило, направленное на оказание влияния на общественность».

В то же время Федеральное бюро расследований (ФБР) США определяет терроризм как «незаконное применение силы либо насилия против лиц или собственности, направленное на устрашение или принуждение правительства, гражданского населения либо любого общественного сегмента ради достижения политических или социальных изменений».

Министерство обороны США дает следующее определение: «... незаконное применение силы по собственной воле либо по принуждению против лиц или собственности с целью устрашить/оказать давление на правительство или общество, часто ради достижения политических, религиозных или идеологических целей».

Каждое из приведенных выше определений отражает приоритеты и интересы каждого из этих органов власти. Госдепартамент делает акцент на предумышленный и спланированный либо хорошо просчитанный характер действий террористов в противовес более спонтанным актам политического насилия. Это определение единственное из трех, где ударение ставится как на неизбежной политической подоплеке терроризма, так и на фундаментальной субнациональной характеристике террориста. Определение, используемое Госдепартаментом, однако, не показывает психологического аспекта терроризма. Угроза насилия так же страшна, как и сам акт насилия, поэтому терроризм помимо уничтожения объекта стремится оказать длительное психологическое влияние на широкую целевую аудиторию. Как лаконично подметил Дженкинс два десятилетия назад, «терроризм — это театр».

Учитывая, что миссия ФБР заключается в расследовании и раскрытии преступлений, в том числе и политических (терроризм), не удивительно, что предложенное им определение ставит на первое место совершенно иные аспекты. В отличие от толкования термина Госдепартаментом, это определение принимает во внимание психологические аспекты террористического акта, делая ударение на принудительную и устрашительную природу терроризма. Определение, используемое ФБР, также подразумевает гораздо более широкую категорию мишеней террористов, чем просто невоенные объекты, имея в виду не только правительства и граждан, но также неодушевленные предметы, такие, как частная и общественная собственность. Определение, предлагаемое ФБР, кроме того, признает, что главными целями террористической деятельности является влияние как на политическом, так и на социальном уровне, хотя и не дает по этому поводу более четких разъяснений.

Министерство обороны предлагает определение терроризма, которое, вероятно, является наиболее полным из трех. Главное место в нем отведено угрозе терроризма, как, впрочем, и непосредственному акту насилия. Отмечается, что целью террористов является как общество в целом, так и отдельные правительства. Затрагиваются религиозные и идеологические цели терроризма наряду с фундаментальными политическими целями, но любопытным образом упускает из виду социальный аспект, присутствующий в определении ФБР.

Не только отдельные учреждения внутри одного и того же правительственного аппарата не могут выработать единого определения терроризма. Эксперты по данному вопросу и признанные всеми ученые и филологи также не способны прийти к единому решению. В первом издании авторитетного изыскания «Политический терроризм: методика исследования» Алекс Шмид посвятил более сотни страниц рассмотрению ста с лишним определений терроризма, пытаясь таким образом найти наиболее полное и исчерпывающее. Четыре года спустя в своем втором издании Шмид так и не приблизился к цели исследования, признавшись в первой фразе переработанного издания, что «...поиск точного определения термина по-прежнему продолжается». Уолтер Лэкер признал невозможность отыскать определение терроризма в обоих изданиях монументального труда, посвященного данной проблеме, подкрепив это соображениями о том, что такая задача представляется ему невыполнимой и не стоящей затрачиваемых усилий. «Десять лет споров о типологиях и дефинициях, — писал он об исследовании, проведенном Шмидом, — не слишком-то способствовали увеличению наших познаний в данном вопросе». Точка зрения Лэкера подкреплена различными словарными категориями, встречающимися в 109 дефинициях, рассмотренных Шмидом в его всестороннем исследовании (см. таблицу на с. 44).

Читать дальше

![Анатолий Носович - Красный Царицын. Взгляд изнутри [Записки белого разведчика]](/books/34051/anatolij-nosovich-krasnyj-caricyn-vzglyad-iznutri-thumb.webp)