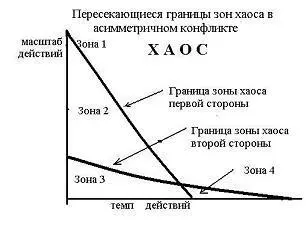

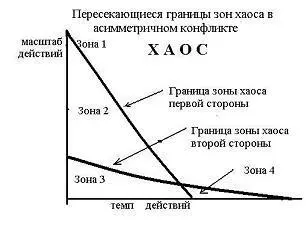

Ситуация меняется в случае асимметричного конфликта. Типичный пример с партизанской войной свидетельствует, что крупная группировка регулярных вооруженных сил способна проводить операции самого широкого масштаба, как в смысле географического размаха, так и в смысле применяемых сил и средств. Однако партизанские силы могут иметь преимущества в темпе проведения ограниченных по масштабам и целям операций.

В результате пограничные линии зон хаоса двух сторон могут пересекаться, создавая не одну, а две неустойчивые зоны.

В асимметричном конфликте, таким образом, помимо зоны 2, в которой одна из сторон имеет преимущество над противником, появляется еще зона 4, в которой преимущества оказываются на стороне противной стороны.

На практическом уровне эта зона 4 объясняет, почему не всегда побеждает более сильная, сторона, даже обладающая полным техническим превосходством. Если более слабый противник прибегнет к асимметричному ответу, например, откажется от жесткого централизованного управления войсками в целях достижения большей скорости/скоротечности или даже масштаба проводимых им операций, то у него есть шансы победить. Возникающая асимметричная зона 4 дает шанс на победу в определенных условиях децентрализованным малым силам даже над самыми современными вооруженными силами.

Партизаны прибегают в своей тактике именно к этому приему: силы повстанцев или партизан дробятся на столь мелкие подразделения, небольшие боевые группы, что бороться с ними регулярным войскам в рамках «нормальной» организационно-штатной структуры частей и подразделений становится просто неэффективным и невозможным. Партизанские группы проводят многочисленные мгновенные рейды против регулярных войск, на которые последние просто не успевают адекватно отреагировать. При этом важен не столько физический ущерб, наносимый партизанами, сколько психологический эффект их действий, непосредственно отражающийся на моральном состоянии регулярных войск. Именно с такой ситуацией столкнулись в свое время американские войска во Вьетнаме.

В концептуальном плане, как считает Э. Смит, успех борьбы в асимметричном конфликте непосредственно зависит от того, насколько успешно будут блокированы «лазейки» для перехода противника в зону 4. Осознание этого делает крайне актуальной задачу совершенствования готовности и способности своих войск и сил к проведению быстротечных, широкомасштабных операций на различных ТВД против различного противника. Преимущества в скорости и, прежде всего в быстроте и эффективности управления, тесно связаны с понятиями информационного превосходства, что в свою очередь увязывает их с принципами сете-центрической войны.

Абсолютное информационное превосходство над противником, будь то партизаны или террористы, дает огромные преимущества над ним. Мелкие группы партизан или террористов могут быть нейтрализованы только небольшими, самосинхронизирующимися, децентрализованными, полусамостоятельными подразделениями-ячейками, объединенными в единую сеть.

Другими словами, необходимо максимально дальше отодвигать границу сферы хаоса на выше приведенной диаграмме, как по оси масштаба действий, так и по оси темпа действий. Сете-центрические вооруженные силы должны обыграть противника – партизан или террористов – как по темпам своих операций, так и по масштабам действий. Как отмечает Эдвард Смит, сете-центрические вооруженные силы должны выступать в форме «военного варианта саморегулирующихся сложных приспосабливающихся систем», способных при необходимости к быстрой концентрации и действию массировано.

Фрагмент главы 6 Чеченские уроки для американцев

Американские военные эксперты очень внимательно и критично изучают опыт действий российской армии в городских условиях в Чеченской кампании. Военные действия в Чечне, по их мнению, являются прообразом будущих столкновений между регулярными вооруженными силами и иррегулярным противником, типичным примером войны четвертого поколения. Соединенные Штаты, как отмечают американские военные эксперты должны быть готовы к такого рода действиям в будущем, поэтому российский (и чеченский!) опыт имеет универсальное значение.

В наставлении сухопутных войск США FM 3-06 «Операции в городе», изданном в июне 2003 года, прямо записано: «Российский опыт действий в Чечне в 1994 году продемонстрировал все возрастающую важность операций в городской местности. Чеченские повстанцы, после неудачи противостоять российским воскам за пределами города, решили превратить город Грозный в поле боя. Лидеры чеченских разгромленных формирований осознали, что боевые действия в городской местности предоставляют им наилучший шанс для успеха. Сложность боевых действий в городе и очевидные преимущества в обороне нейтрализовали их численное и техническое отставание. Городской ландшафт обеспечил чеченцам защиту от огня, гарантировал их линии коммуникаций, скрыл их позиции и маневр. Получив все эти преимущества, предоставленные городом, меньшие по размеру и слабые в техническом отношении вооруженные силы решили воевать именно на урбанизированной местности» .

Читать дальше