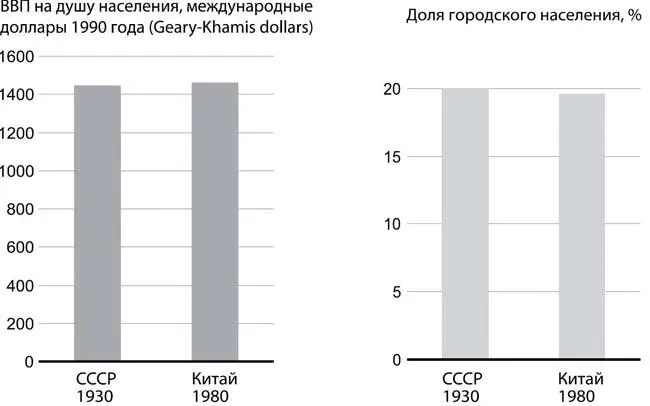

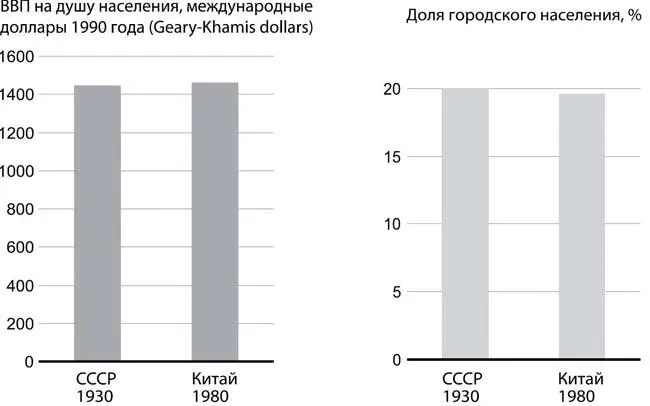

Рис. 2. Сопоставление СССР в 1930 году и Китая в 1980 году по ВВП на душу населения и доле городского населения

Наиболее откровенно такой сценарий развития событий был сформулирован главным идеологом ВКП(б) Н. Бухариным в его статье 1925 года «Обогащайтесь!». Впоследствии по политическим причинам Бухарин был вынужден отречься от собственных слов. Но в ходе дебатов 1928–1929 годов его позиция, как и позиция главы советского правительства Н. Рыкова, не изменилась.

Второй путь был предложен И. Сталиным. Суть его — решение проблемы ускорения экономического роста за счет изъятия хлеба из деревни по ценам ниже тех, за которые его готовы продавать крестьяне; принудительная коллективизация, то есть восстановление в новом виде крепостного права. При этом варианте развития событий крестьяне становились гражданами второго сорта с денежными доходами, многократно меньшими, чем в городе, лишенными социальных гарантий, таких как пенсионное обеспечение. Они получили сильный стимул любыми путями поменять свой статус, эмигрируя в город. Такие каналы были: армия и ударные стройки.

Для Бухарина важнейшим аргументом в выборе стратегии экономико-политического развития было то, что в крестьянской стране, где основа армии — крестьяне, заставить армию силой отбирать хлеб в деревне невозможно [2] См.: Как ломали НЭП: Стенограммы пленумов ЦК ВКП(б) 1928–1929 гг. В 5 т. / Под ред. А. Н. Яковлева. М.: МФД, 2000. Т. 4.

. Но Сталин доказал, что можно. Цена выбранного решения по этой исторической развилке была велика — миллионы сосланных в Сибирь кулаков, миллионы крестьян, умерших от голода в 1932–1933 годах.

Еще одна развилка социалистического времени: выбор пути развития сельского хозяйства после смерти Сталина.

Этот вопрос советскому руководству пришлось решать в 1953–1957 годах. К 1953 году кризис сельского хозяйства, связанный с выбранной в 1928–1929 годах политикой закабаления крестьян, стал реальностью [3] Вот как характеризует положение, сложившееся к этому времени, Н. Хрущев: «Приведу некоторые цифры. В 1940 г. было заготовлено зерна 2225 миллионов пудов, а в 1953 году — лишь 1850 миллионов пудов, то есть меньше на 375 миллионов пудов. В то же время в связи с общим ростом народного хозяйства, значительным увеличением городского населения и ростом реальной заработной платы из года в год увеличивается расход хлебопродуктов. <���…> Потребность зерна на экспорт увеличивается как по продовольственному зерну, так и по зернофуражным культурам, однако из-за недостатка зерна пришлось экспорт определить на 1954 год в количестве 190 миллионов пудов (3120 тысяч тонн), тогда как потребность в экспорте определялась в размере 293 миллионов пудов (4800 тысяч тонн)". (См.: Докладная записка Н. С. Хрущева в Президиум ЦК КПСС 22 января 1954 года; Хрущев Н. С. Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства. Речи и документы. В 5 т. Т. 1. С. 85, 86.)

. Но нет документов, подтверждающих намерения кого-то из руководителей партии и государства пойти по пути, по которому в 1979 году пошел Дэн Сяопин, то есть распустить колхозы.

Н. Хрущев предложил вернуться к идее, популярной в начале 1930-х годов, — освоению целинных и залежных земель. Его оппоненты предлагали вложить средства в повышение продуктивности сельского хозяйства в Центральной России [4] Неожиданно для Хрущева на Пленуме 1954 года с серьезными критическими замечаниями в адрес программы освоения целинных земель выступили ученые — специалисты в области засушливого земледелия. Ученые рекомендовали с самого начала освоения целины внедрять паровые севообороты, многолетние травы, сочетать зерновое производство с животноводством, применять мелкую пахоту; подчеркивали большое значение чистых паров. Хрущев полностью отверг эти рекомендации специалистов (профессор М. Г. Чижевская, опытник Т. С. Мальцев и др.), поддержав некомпетентные советы Т. Лысенко (президент ВАСХНИЛ). (См.: Зеленин И. Е. Аграрная политика Н. С. Хрущева и сельское хозяйство страны // Отечественная история. 2000. № 1. С. 79.)

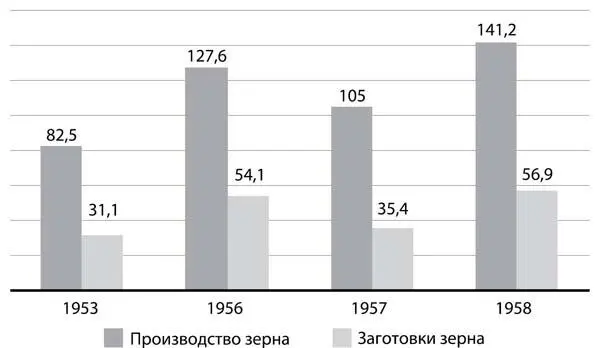

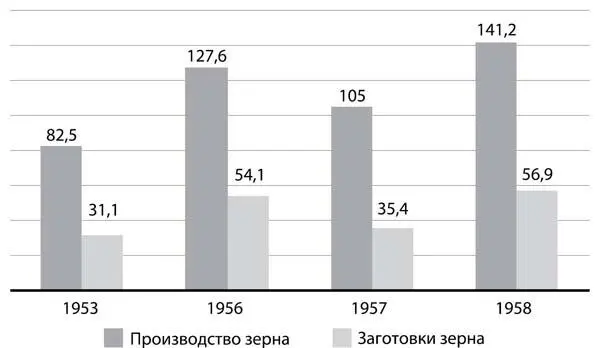

. Точка зрения Хрущева получила поддержку. В краткосрочной перспективе ее реализация дала неплохие результаты ( рис. 3 ).

Рис. 3. Среднегодовое производство и заготовки зерна в СССР в 1953–1958 годах, млн тонн

Читать дальше