Сразу же после основания города Петр I издал указ о строительстве общественных бань и о введении специального денежного сбора с их владельцев. Плату же для содержателей общественных бань устанавливала городская управа. У входа в каждую баню находился сборщик, собиравший «банную плату». Мыло и веники приносили с собой либо приобретали в бане. Малоимущий же люд обычно собирал обмылки и парился «опарышами», подобранными в мыльнях. Мыться приходили семьями, чтобы одни стерегли одежду, пока другие парились и мылись.

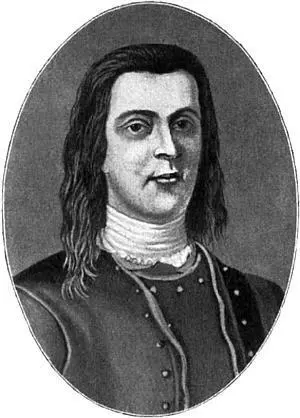

А.Э. Девиер, генерал-полицмейстер Петербурга

«Достаточные» же столичные жители платили при входе в баню «сторожевые» деньги, и банщик во время помывки надежно охранял их платье.

Очередным указом генерал-полицмейстера столицы А.Э. Девиера от 2 марта 1720 года категорически запрещалось «подлому люду строить собственные домовые бани». Для них специально возводились «мыльни на берегу реки Мьи (Мойки) за Финской слободою, числом до 30, из коих половина назначалась для мужчин, а другая, отдельная, для женщин».

В архивных документах сохранилась запись, сделанная рукой самого российского императора: «Где можно, при банях завести цырульни, дабы людей приохотить к бритью бороды, также держать мозольных мастеров добрых».

Заморские гости новой русской столицы с изумлением описывали этот варварский русский обычай и со страхом наблюдали, как, исхлестав себя в парилке березовым веником, горожане бросались в воды Мойки, а зимой в любые морозы окунались в ледяную прорубь. Датский же посол при дворе Петра I Юст Юль в 1709 году писал на родину, что в российской империи «первый доктор – это русская баня».

Оппоненты историка А.И. Богданова и его единомышленников полагали, что название «Мойка» произошло от прежнего наименования реки Мья и возможного звукового сходства ижорского слова «мья» и русских «мыть», «мою», «мойка». По их мнению, самое же название «Мья» дублирует древнее ижорско-финское значение «Муя».

Известные отечественные знатоки топонимики К.С. Горбачевич и Е.П. Хабло в популярной книге «Почему так названы?» отмечали, что «есть документальные свидетельства преобразования названия „Муя“ в „Мойка“. На старых шведских картах XVII века левый приток Невы, называемый сейчас рекой Мойкой, обозначен как „пиени муя йоки“. По-русски это значит: „маленькая муя река“. В русских писцовых книгах данная же река именовалась „Мья“.

Относительно исходного названия „Муя“ следует сказать, что небольшие болотные речки Ижорской земли нередко носили такое имя. Вероятно, оно связано с финским словом „мую“ (грязь, слякоть). Вспомним, что наша Мойка продолжительный период времени была грязной болотной речкой».

На его исторических набережных по сие время возвышаются выдающиеся по своей художественной значимости творения великих зодчих. На набережных реки Мойки на каждом шагу обнаруживаются яркие свидетельства их таланта и индивидуального мастерства. Река постепенно становилась органической частью Центрального района Петербурга, приобретала свой особый неповторимый колорит и блестящий архитектурный облик. Начиная со времен основания новой русской столицы во все годы с особой тщательностью проводились планировка береговой линии Мойки, прорисовки каждого ее изгиба, работа, способствующая удивительному композиционному завершению старинного водоема. Его набережные и в наши дни украшают величественные ансамбли, причисленные мировыми экспертами к совершенным архитектурным сооружениям XVIII–XIX столетий.

Знаменитые зодчие разместили на набережных реки Мойки уникальные дворцовые здания, аристократические особняки и жилые дома, создав удивительную многоплановую композицию, раскрывающуюся по мере течения водоема к своему устью.

Длина реки составляет 4,67 км, ширина весьма неравномерна – от 20 до 40 м, глубина на разных участках колеблется от 2,1 до 3,2 м. На протяжении почти пяти километров она спокойна, неторопливо несет свои воды через центральные районы Петербурга. Скорость течения на отдельных участках – неодинакова. Если в районе между Лебяжьей канавкой и каналом Грибоедова она составляет 8,3 кубометра воды в секунду, то на участке между Зимней канавкой и Адмиралтейским каналом ее величина достигает 10,3 кубометра. Между Ново-Адмиралтейским каналом и речкой Пряжкой скорость течения Мойки увеличивается уже до 11,3 кубометра воды в секунду.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Диана Сеттерфилд - Пока течет река [litres]](/books/414935/diana-setterfild-poka-techet-reka-litres-thumb.webp)