Определение состояния структур мозга по многим физиологическим показателям и выделение диагностических маркеров локальных, регионарных и общецеребральных нарушений состояния и физиологической активности мозговых структур существенно расширяли возможности выбора корригирующих фармакологических и контактных электрических воздействий (Бехтерева, 1971–1974).

Теперь уже проверено временем, что комплексный метод позволил преодолеть ограничения монометодических подходов к изучению механизмов мозга человека. Использование комплексного метода обеспечило прорыв в области физиологии нормальных и патологических состояний, физиологии сна и бодрствования, эмоций и высших психических функций человека, включая мыслительную деятельность, раскрыв участие подкорковых структур головного мозга в их организации .

Как отмечала Наталья Петровна, комплексный метод позволял выбирать адекватный «язык» мозга, с наибольшей полнотой раскрывающий различные стороны его жизнедеятельности, исследовать мозговые механизмы регуляции нормальных и патологических состояний, организации любых простых и сложных видов мыслительной деятельности.

Здесь еще и еще раз возникает мысль о роли «его величества случая», который определяет на долгие годы весь спектр научных интересов. Таким поистине удивительным случаем в тот период стало для меня соприкосновение с изучением феномена сверхмедленных биопотенциалов головного мозга человека при нормальных и патологических состояниях.

В 1960–1970-е годы в клинической нейрофизиологии человека царствовала электроэнцефалография, позволяющая исследовать нормальные и патологические состояния головного мозга по пространственно-временны́м изменениям биопотенциалов в частотной полосе от 0,5 до 35 Гц. Для изучения мозговых механизмов приспособительных функций человека, особенно в физиологии сенсорных систем, в 1970–1980-е годы широко использовались вызванные потенциалы.

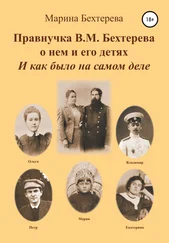

Феномен сверхмедленных биопотенциалов в нейрофизиологических исследованиях того времени оставался прерогативой экспериментальных работ на животных. Хотя история развития электрофизиологии как науки о процессах жизнедеятельности ЦНС начиналась именно с изучения сколь угодно медленно изменяющихся во времени процессов, тесно связанных с механизмами регуляции состояний, и уходит своими корнями в XIX век. Известно, что первые исследования сверхмедленных биопотенциалов ЦНС связаны с именами таких выдающихся физиологов, как И. М. Сеченов, В. М. Бехтерев, Н. Е. Введенский.

Мне посчастливилось принимать участие в исследованиях особенностей изменений сверхмедленных биопотенциалов (СМБП) глубоких структур мозга при реализации психической и двигательной деятельности проводимых Натальей Петровной. В тот период ее интересовала воспроизводимость рисунка сверхмедленных колебаний биопотенциалов глубоких структур мозга в процессе выполнения тестов на краткосрочную память (тест Бине) и двигательных проб при повторных многократных предъявлениях этих тестов в ходе одного (1–1,5-часового) исследования и в исследованиях день ото дня. Кроме того, изучали особенности динамики сверхмедленных биопотенциалов при эмоциональных реакциях, спонтанно возникающих или связанных с выполняемыми видами психической и двигательной деятельности.

Уже в тот ранний период (1967–1970) было обнаружено, что феномен сверхмедленных биопотенциалов головного мозга человека неоднороден по амплитудно-временны́м характеристикам и физиологической значимости.

Воспроизводимые изменения сверхмедленных колебаний биопотенциалов (СМКП) в процессе выполнения психологических тестов на кратковременную память и двигательных проб обнаруживались далеко не во всех исследованных структурах головного мозга. Было обнаружено, что такого рода динамика апериодических СМКП, амплитудой в сотни микровольт, регистрировалась в коре и подкорковых структурах при определенных значениях устойчивого потенциала милливольтового диапазона (Бехтерева, 1966, 1971, 1980; Илюхина, 1971, 1972).

Было установлено, что устойчивый потенциал милливольтового диапазона позволял количественно определять уровень активации зон мозговых структур, прилегающих к активной поверхности интрацеребрального электрода. При этом воспроизводимые изменения разных видов СМКП характеризовали участие зон в качестве звеньев мозговых систем обеспечения, различающихся по модальности видов психической деятельности.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу