К всеобщему признанию Наталье Петровне пришлось идти непростой дорогой. Были и непонимание со стороны власть имущих, и анонимные письма в органы государственной безопасности. Упорный труд и уверенность в необходимости своей работы, новаторский подход к изучению работы мозга – все это сделало школу Бехтеревой всемирно известной и признанной в сфере психофизиологии.

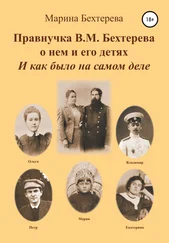

Наталья Петровна Бехтерева родилась в Ленинграде 7 июля 1924 года. Ей, внучке великого ученого, академика Владимира Михайловича Бехтерева, пришлось пройти через тяжелейшие испытания. Страшная машина сталинских репрессий разрушила ее семью. Отец был расстрелян в 1938 году как враг народа, а мать – арестована и отправлена в лагеря. Оставшись без родителей, Наталья провела остаток детства в детском доме. Время ее учебы в Ленинградском медицинском институте имени И. П. Павлова выпало на годы войны и блокады.

В 1950 году Бехтерева окончила аспирантуру в Институте физиологии ЦНС АМН СССР. С 1950 по 1954 год она работала младшим научным сотрудником Института экспериментальной медицины Академии медицинских наук СССР. В 1959 году получила степень доктора медицинских наук. С 1954 по 1962 год – старший научный сотрудник, руководитель лаборатории, а затем заместитель директора Ленинградского научно-исследовательского нейрохирургического института им. А. Л. Поленова. С 1962 по 1990 год она работала заведующей отделом, заместителем директора по научной работе, директором Института экспериментальной медицины АМН СССР, а в 1990 году стала научным руководителем Института мозга человека Российской академии наук, руководителем научной группы нейрофизиологии мышления, творчества и сознания.

Наталья Петровна предложила теорию устойчивого патологического состояния – УПС. При хронически протекающем заболевании, вероятно, формируется новая система гомеостаза, позволяющая больному мозгу (или организму в целом) существовать и приспосабливаться к условиям внешней среды. Такой патологический гомеостаз формируется в ходе реорганизации различных систем мозга и их взаимодействия друг с другом. Установившийся таким образом баланс поддерживается благодаря вновь сформированной матрице долгосрочной памяти. Разрушив эту патологическую матрицу, мы можем найти выход из устойчивого патологического состояния.

На основе теории устойчивого патологического состояния предложены новые методы лечения, в том числе лечебная электрическая стимуляция – ЛЭС. Проводились исследования по использованию методов, имеющих в своей основе механизмы, близкие к деятельности мозга.

Лечебная электрическая стимуляция использовалась, в частности, как один из компонентов в комплексном лечении эпилепсии, а также в лечении гиперкинезов и фантомноболевого синдрома. Воздействие осуществлялось на подкорковые структуры. При этом было замечено, что положительной динамике и стабилизации состояния предшествовала фаза дестабилизации.

Параллельно с изменениями в клинической картине заболевания изучались также изменения биохимического состава биологических жидкостей организма. Было отмечено, что после воздействия ЛЭС появляются новые низкомолекулярные фракции пептидов в спинномозговой жидкости. Было показано, что эти пептиды обладают, в частности, холинолитическим и дофаминергическим действием, чем можно объяснить эффект ЛЭС при паркинсонизме. Впоследствии эти лечебные эффекты нейропептидов стали использовать для улучшения и сохранения функций мозга.

Кроме того, лечебные электрические стимуляции широко применяются в мире для лечения тяжелых расстройств мозга. На данный момент это уже достаточно рутинная процедура, которая дает хороший клинический эффект и, как народная песня, не имеет авторства. А ведь именно Наталья Петровна еще три-дцать лет назад впервые предложила эту методику и внедрила ее в практику, что показывает, насколько ее видение опережало время и развитие исследования в современной неврологии.

В настоящее время электростимуляцию используют также при последствиях черепно-мозговых и спинальных травм, инсультов (в частности, для лечения афазии), атрофии зрительного нерва, слуховых расстройствах с положительным и стабильным клиническим эффектом, особенно у пациентов, резистентных к традиционной фармакотерапии.

Изучая теоретические вопросы работы мозга, Наталья Петровна искала возможность расшифровать механизмы нашего мышления – коды деятельности мозга. Этим она серьезно и глубоко заинтересовалась в начале восьмедисятых годов, в частности, возможностью прижизненного исследования мозга с помощью позитронно-эмиссионной томографии – ПЭТ. Она верила, что современная техника может помочь связать биохимические процессы с функциями живого мозга.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу