«— Ты не будешь с другой девушкой так, как со мной? Не будешь говорить наших слов? Скажи.

— Никогда.

— Но я хочу, чтобы у тебя были девушки.

— Они мне не нужны.

Пожалуйста, выйдите из палаты, — сказал доктор. — Ей нельзя много разговаривать.

Кэтрин подмигнула мне; лицо у нее стало совсем серое.

— Ничего, я побуду в коридоре, — сказал я…»

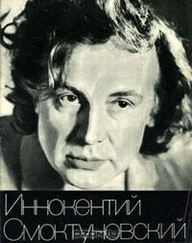

Саймон Кендл, как написал его английский писатель, как играет его русский актер, — человек той же породы, что Кэтрин из романа Хемингуэя. Он не уходит в себя, в смерть, в бога еще при жизни. Он до последнего мига связан с теми, кто остается, и поэтому как бы остается в них. Кендл не просто прожил жизнь — он осуществил ее и себя в ней. Сын каменотеса сделался знаменитым художником. Причем вовсе не художником, отвергнутым обществом при жизни и признанным лишь после смерти. А ведь именно к этому трагическому и совершенно реальному варианту судьбы художника в собственническом мире обращались чаще всего писатели. Погибал в нищете отверженный Клод из «Творчества» Золя; бежал на дальний остров одержимый «Луны и гроша». Фантастическая притча Гоголя о художнике, который смог выбраться из нищеты, лишь погубив душу, обменяв призвание на злато, вырастала из совершеннейшей реальности.

Герой Пристли не продавал души ни в буквальном, ни в переносном смысле. Он — художник подлинный, и мы убеждены в этом, не видя его картин. Но он при жизни получил не просто признание — славу, не просто обеспеченность — богатство. Состояние его исчисляется не сотнями, но сотнями тысяч фунтов. У него полон сундук всяких медалей и знаков отличия, о которых сам он говорит без малейшего почтения. Такой, каким играет его Кольцов, действительно «видящий насквозь» людей, внимательный к лучу солнца, к занавеске, которая шевелится от ветра, он мог бы писать такие же письма, как Ван Гог: «Писал ли я тебе уже о шторме, который недавно видел? Море было желтоватым, особенно у берега; над горизонтом висела полоса света, а над нею масса громадных, темных, серых туч, и видно было, как из них полосой низвергается дождь». Или: «Какая увлекательная вещь — увидеть предмет и, найдя его прекрасным, думать о нем и крепко удерживать его в памяти, а потом взять и сказать: „Я нарисую его и буду над ним работать, пока он не обретет жизнь!“» Но письмо: «Я был бы очень рад, если бы в твоем гардеробе случайно нашлась пара брюк, подходящих для меня, которые ты больше уже не носишь» — может относиться к начальному периоду жизни Саймона Кендла (отец — каменотес), но никак не к последнему. Его признало общество таким, каким он был. А был он не аскетом, не подвижником — умел любить и воплощать жизнь в самых глубоких и самых простых ее проявлениях. И сейчас сиделка несет поднос с жидким чаем и яйцо всмятку, а лежащий в постели вспоминает: «Антрекот с зеленым салатом, немножко выдержанного бри, полбутылки рислинга к первому и бутылка шамберти к антрекоту» — это ведь тоже входит непременно в «Праздник, который всегда с тобой». Праздник подлинной жизни, которой принадлежит Саймон Кендл Пристли и Кольцов.

Конец жизни, прощание с жизнью — вечная тема литературы, но почти не тема театра. То есть гибель, смерть, изображаются в театре с самых ранних его времен, с трагедий Эсхила. В спектаклях «Глобуса» слуги деловито уносили со сцены не одного заколотого, отравленного ядом, пронзенного кинжалом соперника; в огромном количестве стрелялись и застреливали других персонажи драматургии XIX века. Но театральная смерть почти всегда лишь сюжетное завершение, действенный миг — выстрел, укол шпаги, кубок с ядом, поднесенный к губам. Сценическая смерть почти всегда мгновенна, внезапна, хотя за ней могут следовать картины шествий и митингов со знаменами и речами, хватающими за душу.

На сцене обычно играют героев во цвете сил, сраженных мгновенной смертью, — театр не любит людей, долго уходящих из жизни; Маргарита Готье была прекрасна потому, что смерть ее была очень красивой и определялась не столько реальной чахоткой, сколько разбитым сердцем. Побеждали всегда актрисы, воспевавшие эту красоту ухода из жизни, хотя некоторые и рисковали точно передавать картину болезни. К таким исполнениям, иногда очень сильным, потрясавшим зрителей, прочно и справедливо относился эпитет: «клиническая картина», «физиологический оттенок»…

От соблазнов этой «клиники» не удержался, скажем, Павел Орленев, представлявший в одной роли агонизирующего и умирающего человека так натурально (искаженное лицо, остекленевшие глаза), что в зале раздавались крики ужаса и дам выносили в истерике. Кино — а вслед за ним и телевидение — может показать то, что недоступно театру. Может вести действие в ином отсчете времени, приблизить к нам лицо человека и сосредоточить внимание на этом лице, на взгляде, улыбке, движении бровей. «Когда он улыбается, лицо его становится неотразимо привлекательным», — вслед за Пристли можем сказать мы о Саймоне — Кольцове. Доживая последние дни и мгновения, он не выключен из жизни, как Андрей Болконский — напротив, привязан к ней, благодарен ей. Лишенный начисто сентиментальности, всегда иронично трезвый, почти циничный, художник верит в то, что жизнь прекрасна.

Читать дальше