Зато с середины 1970-х в СССР стали защищаться диссертации о целесообразности импорта зерна именно из Северной Америки (который увеличивался с конца 1960-х), а не, скажем, из Аргентины или Австралии (подробнее см.: Куницын А. В. Экономические отношения стран СЭВ с США. М.: Наука. 1981). Тем самым в СССР давали понять, что он будет «помогать» североамериканскому АПК в обмен на геополитические уступки со стороны США. Но ориентации в сельхозимпорте исключительно на США советское руководство пыталось избежать.

Начнем с того, что в 1963 г. руководство СССР, столкнувшись с тяжелым продовольственным кризисом внутри страны, принимает решение о полном прекращении поддержки восточноевропейских стран — членов СЭВ зерновыми поставками (Китай отказался от импорта советского зерна по политическим причинам с 1961 г.). На заседании Президиума ЦК КПСС 10 ноября 1963 г. Н. С. Хрущев сообщил о письме, которое необходимо направить руководству европейских соцстран: «Я думаю, его следует написать так. Дорогие товарищи, как вы знаете, этот год сложился для сельского хозяйства СССР очень тяжело. Мы остались без зернорезерва, и, когда сложились такие неблагоприятные условия для сельского хозяйства Советского Союза, это стало заметно и вам. Мы вышли на мировой рынок с закупкой примерно 12 млн тонн зерна, но для нас создались трудности не только в закупке этого количества зерна, но и в его перевозках. Может быть, 3–4 года — просим правильно нас понять — мы не сможем брать на себя никаких обязательств по поставке вам зерновых (и хлопка). Иначе мы дальше не можем жить…» (см.: Президиум ЦК КПСС: 1954–1964 гг. Протокольные записи заседаний, стенограммы, постановления. М.: РОССПЭН, 2004).

Такое письмо было в декабре 1963-го направлено всем восточноевропейским странам — членам СЭВ. Этот документ подтверждает именно системный кризис в сельском хозяйстве, пищевой и текстильной отраслях СССР. Внутриполитические же последствия такого развития событий хорошо известны.

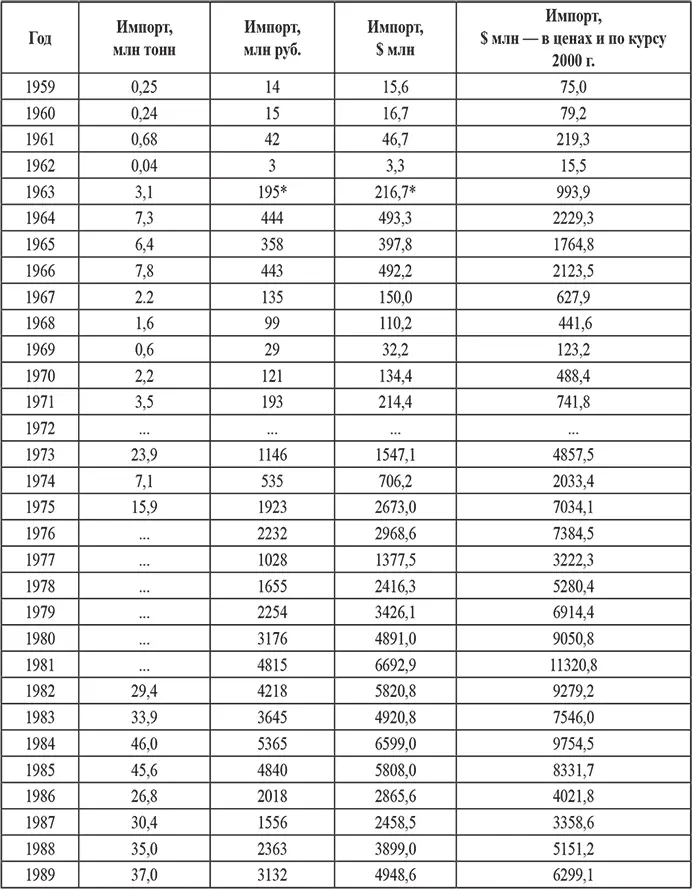

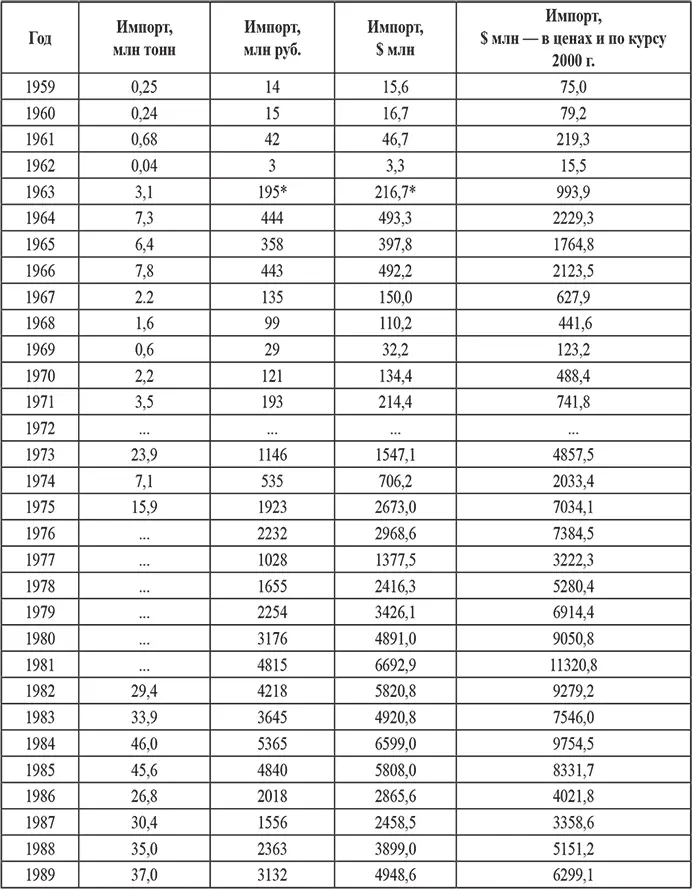

Итак, СССР стал уже в начале 60-х хроническим импортером зерновых (см. таблицу), причем минимум 40 %этого импорта шло из США и Канады.

Советский импорт зерновых

(статистический сборник «Социалистические страны и страны капитализма в 1989 году». М.: Статистика. 1990)

… — нет официальных советских данных, разрешённых к открытой публикации.

* Столь грандиозная сумма, в том числе в последующие годы — подчеркнём, с учетом денежной реформы 1961 г. в расчёте 10:1!..

Экономическое разрушение СССР осуществляло его руководство?..

Весной 1969 г. министерство сельского хозяйства США в своем докладе госдепартаменту и президенту о тенденциях развития общемирового сельского хозяйства отметило, в частности, что «беспрецедентно ошибочные мероприятия советского руководства в региональной политике и в сельском хозяйстве, включая, например, методы освоения целинно-залежных земель и распространения посевов кукурузы, ликвидацию травопольных севооборотов, приусадебных хозяйств колхозников и скота на личных подворьях, устранение так называемых «неперспективных» деревень в РСФСР, приведут к деградации советского сельского хозяйства и к растущей зависимости СССР от импорта сельхозпродукции. Что… скажется на экономике, обороне, внутренней стабильности и внешнеполитических возможностях СССР и его союзников…». Увы, эти прогнозы сбылись.

Открывающиеся ныне архивы ряда министерств и ведомств бывшего Советского Союза свидетельствуют: крушение советской экономики началось отнюдь не в «горбачевский» период. В тот период оно завершилось, а происходило со второй половины 1950-х гг. Причем этот процесс ускорил свои темпы с 1970-х. И, прежде всего, — в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Похоже, именно под эгидой высшей партийно-государственной власти, точнее — деятелями и структурами, весьма влиятельными и обладавшими большими «руководящими» правами, — проводилась линия на постепенное разрушение советской экономики, в том числе агропромышленного комплекса.

Ибо, например, многочисленные предложения исследовательских институтов и отдельных ученых по исправлению ситуации в АПК, адресованные союзным, республиканским ЦК, Совмину, Госплану, либо «отправлялись под сукно», либо… возвращались авторам.

Причем уже в середине 1970-х гг. стали «открыто» защищаться диссертации о долговременной пользе импорта зерна, в первую очередь — из США (а, скажем, не из Канады, Австралии, Аргентины).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу