Первое чтение «Человека, который совратил Гедлиберг» — т. е. первое чтение сегодня, спустя век после того, как он написан, — разочаровывает: уж больно знакомый сюжет. Не в том дело, что знакомство вредит искусству — чаще оно обостряет восприятие. Один раз встретившись с «Гамлетом», глубже погружаешься в него во второй и в третий раз; то же самое и с «Иолантой». Но на «Гамлета» или «Иоланту» мы идем не ради фабулы. В последние несколько десятилетий Гедлиберг как аватара разложившегося города возникал в рассказах Шерли Джексон («Лотерея») и И. Б. Зингера («Господин из Кракова»), в леденящей драме Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы». И не только в литературе: за сто лет с тех пор, как Марк Твен придумал Гедлиберг, размножившиеся адаптации сюжета (на радио, в кино, телевизионные и видео) высыпали на нас десятки гедлибергов и ознакомили нас (и укрепили, конечно) с тем, как коварная личность исподволь разлагает идиллический город. Для нас Гедлиберг — скорее кинематографическое клише, затасканное до пародийности, и нам некуда деться от запоздалости (если воспользоваться критическим термином, вошедшим в обиход с легкой руки Гарольда Блума) [35] Этим словом американский критик Гарольд Блум охарактеризовал трудное положение поэта, который знает, что прошлые поэты сказали все, что можно, на данную тему, не оставив места для нового творчества.

.

Но все это относится к первому чтению, когда на первый план выступают очертания самого сюжета. За узнаваемой фаустовской схемой — два оригинальных аспекта. Первый — личность искусителя. Гедлибергу, рассказывают нам, «однажды не посчастливилось: он обидел одного проезжего… по натуре своей этот человек был зол и мстителен».

«Проведя весь следующий год в странствиях, он не забыл нанесенного ему оскорбления и каждую свободную минуту думал о том, как бы отплатить своим обидчикам. Много планов рождалось у него в голове, и все они были неплохи. Не хватало им только одного — широты масштаба. Самый скромный из них мог бы сгубить не один десяток человек, но мститель старался придумать такой план, который охватил бы весь Гедлиберг так, чтобы никто из жителей города не избежал общей участи. И вот наконец на ум ему пришла блестящая идея. Он ухватился за нее, загоревшись злобным торжеством…»

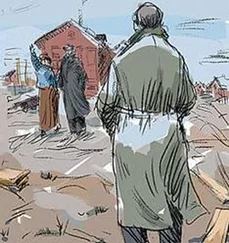

Больше ничего мы не знаем об оскорбленном чужаке и больше ничего не узнаем. (Тут иллюстратор изобразил злорадную личность в пальто, цилиндре и галстуке, потирающую руки и зацепившую ноги за ножки стула. Уши, нос и подбородок выразительно заострены, и почти ждешь, что из-за стула выглянет заостренный хвост.) Ни о характере обиды, ни о конкретном обидчике не сказано ни слова. Это заставляет думать о демиурге, ненавидящем человеческий род просто за его независимое существование, тем более когда существование это облагорожено моральным усилием; дьяволу не надобно никаких мотивов. Могучий владыка большого и густо населенного царства, он не нуждается в мести. Первое и последнее побуждение демиурга определяется его ненасытностью: увеличить свое царство, залучить все больше и больше душ. Месть — очевидно, человеческая черта, не дьявола; поэтому мы можем заключить, что «проезжий» по природе не отличается от граждан Гедлиберга, что мстительный чужеземец и честный туземец в потенции и в итоге ситуации идентичны.

В самом деле, под конец, когда Гедлиберг полностью совращен, нет никакого смысла выбирать между мстительным замыслом каверзника и алчными мечтами горожан, замысливших разбогатеть с помощью лжи. Состязается не дьявол с человеком, а человек с человеком. И это не столько состязание, сколько слияние. Другими словами, нам, возможно, дают понять, что все граждане Гедлиберга — «проезжие», чужаки — чужие самим себе. Они считали себя чем-то одним — чистыми сердцем, закаленными и забронированными честностью, а выясняют, что они совсем другое: подверженные порче, падшие, полностью разоблаченные.

Так совратитель Гедлиберга не дьявол? А если нет, тогда и фаустовской схемы нет? А вместо нее — словесный эквивалент оптической иллюзии, когда видишь отчетливо и ясно две разные фигуры, но не в один и тот же момент? Почти каждому случалось видеть ускользающую вазу, которая вдруг показывается в виде пары силуэтов, и тут же человеческие профили необъяснимо исчезают, а на их месте оказывается ваза. Не на таком же ли эффекте основан замысел твеновского рассказа? Что контуры развратителя неотделимы от контуров развращенных, что они суть одно — нерасторжимо и жутко слиты, — но нашему взгляду не дано ухватить их одновременно? Гораздо более тонкая выдумка, чем фаустовский каркас, на котором, как было принято думать, строится рассказ Марка Твена.

Читать дальше