Берли и его последователи пытаются преуменьшить значение «войн за контроль» над корпорациями. Широко рекламируемые «войны за контроль» над корпорациями, оживляющие финансовые разделы газет, «в действительности являются редким исключением в жизни корпораций, — говорит А. Берли.— И даже эти исключения относятся, как правило, к мелким корпорациям. Контроль над крупными корпорациями ни разу в течение десятилетия не подвергался угрозе» [153] А. В е r 1 е. Power without Property. New York, 1959, p. 63.

.

Однако с этими утверждениями буржуазных социологов и экономистов вряд ли можно согласиться. На самом деле в силу антагонистического характера капитализма такие «войны» не исключение, а правило. И хотя открытые «войны» — крайняя мера и капиталисты прибегают к ним очень неохотно, логика капиталистической конкуренции постоянно толкает их на эту борьбу. «Войны» возникают в тех случаях, когда невозможно урегулировать конфликт путем компромисса или же капитуляцией старого правления без борьбы. Выше мы уже приводили такие примеры. Так, конфликт в корпорации «Коммершл солвентс» был «урегулирован» капитуляцией старого правления перед ультиматумом Милбэнков; точно так же были разрешены конфликты в таких крупных корпорациях, как «Крэйн компани», «Электрик Остлайт», «Кэртис — Райт корпорейшн», «Виргиния Каролина кемикл», «Филадельфия-Ридинг» и др.

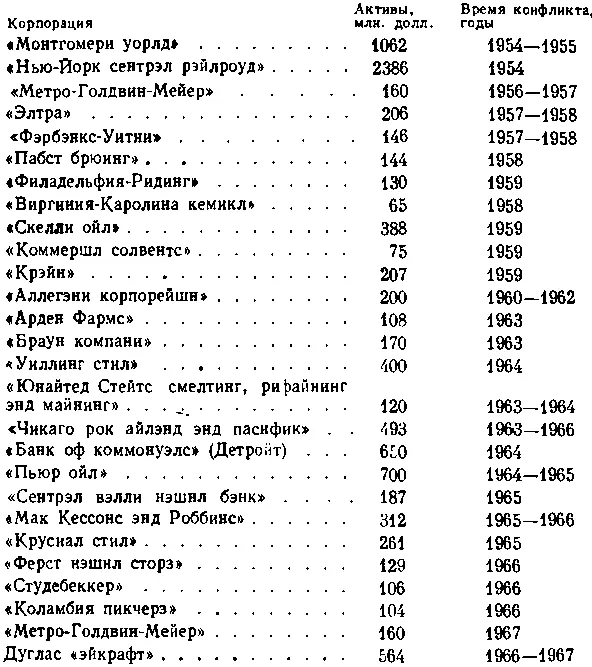

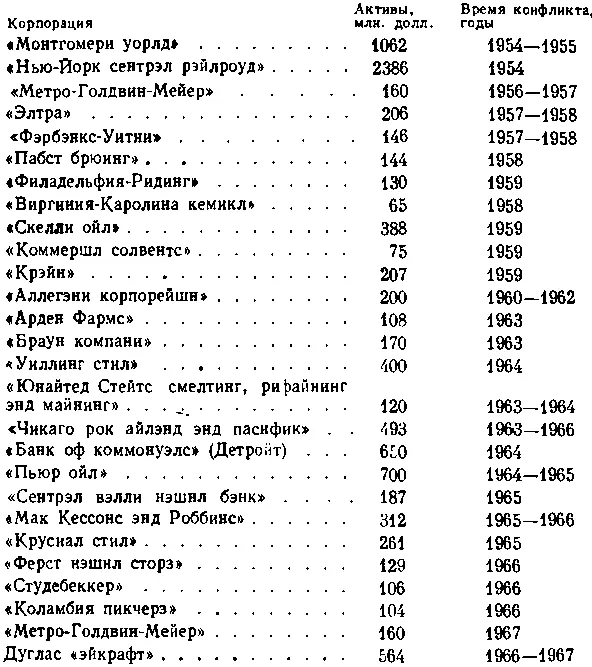

Современная история американского капитализма хранит немало примеров, когда «войны» за контроль над корпорациями, т. е. столкновения отдельных финансово-промышленных группировок, решались отнюдь не «мирным» путем. Ниже приводится список 27 крупных корпораций, контроль над которыми не только подвергался угрозе, но и в большинстве случаев был вырван из рук прежней администрации.

В этот же самый период, помимо перечисленных в списке, свыше 100 менее крупных корпораций стали ареной «войн», в ходе которых десятки наемных администраторов были свергнуты собственниками капитала. Можно согласиться с тем, что власть наемных управляющих в гигантских корпорациях, как правило, не подвергается угрозе со стороны «финансовых пиратов». Но гигантские корпорации неприступны для рейдов богатых аутсайдеров пока подступы к ним охраняют могущественные банки. Там, где банки теряют интерес или ослабляют бдительность, аутсайдеры не только, выражаясь словами А. Берли, «подвергали угрозе», но и захватывали контроль над корпорациями.

Один из пороков экономических концепций, созданных американскими буржуазными экономистами социологами, в том и состоит, что они сознательно игнорируют роль банков в США в системе финансового контроля над промышленными корпорациями. Эти идеологи поступают так не без скрытого умысла, ибо миф о «революции управляющих» не выдерживает никакой критики рядом с подлинно научным марксистским анализом современной системы финансового капитала.

Глава V Роль коммерческих банков в финансово-промышленной системе США

Структура финансовой системы США включает коммерческие (депозитные) банки, инвестиционно-банковские фирмы, страховые компании, инвестиционные компании взаимного владения акциями и финансово-кредитные компании. Ведущая роль среди этих финансовых институтов принадлежит коммерческим банкам и инвестиционно-банковским фирмам.

В системе монополистического капитала США коммерческие банки и инвестиционно-банковские фирмы занимают ныне наиболее выгодные стратегические позиции. Они контролируют каналы краткосрочных и долгосрочных займов, без которых ни одна промышленная корпорация не может нормально функционировать.

Концентрация коммерческого банковского дела. Главная функция коммерческих банков США — предоставление краткосрочных кредитов. Закон 1933 г. ограничил возможность этих банков участвовать в рискованных спекулятивных финансовых операциях. В частности, им запрещено инвестировать свои ресурсы в акции корпораций и участвовать в так называемых подписных операциях, связанных с размещением новых выпусков акций и займовых облигаций акционерных обществ. Но коммерческие банки сохраняют право участвовать в размещении облигаций правительственных и муниципальных займов.

Эти банки участвуют также в предоставлении долгосрочных займов корпорациям под залог их имущества.

Читать дальше